경남 거제에서 대우조선해양에 선박용 의장품을 납품하는 A업체 사장 이모(61)씨는 요즘 고민이 많다. 조선 업황 악화로 납품 단가는 수년째 제자리걸음인데 내년부터는 사실상 최저임금 이상으로 월급을 받는 직원들에게도 추가 임금을 지급해야 해 비용 부담이 커졌기 때문이다.

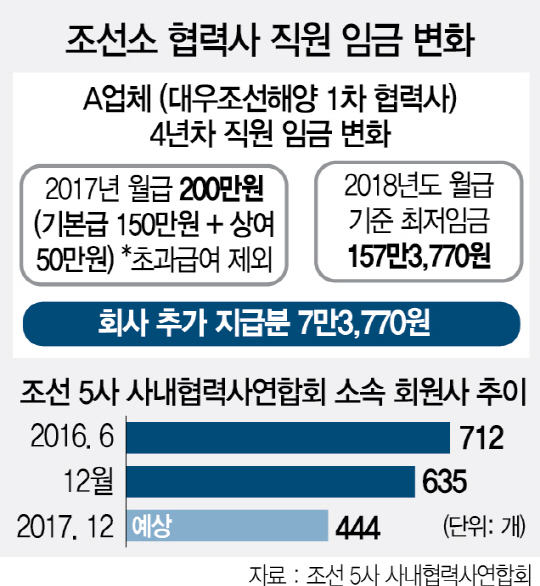

이 업체에서 4년째 일하는 직원은 매달 기본급으로 150만원, 상여금으로 두 달에 한 번 100만원을 받는다. 초과 급여를 제외한 월급 총액은 200만원(150만원+50만원) 수준으로 내년도 최저임금 기준을 웃돌지만 현재의 산입범위를 적용하면 내년도 최저임금 기준 적용 대상이다. 상여금 등 일률적이지 않은 금액은 최저임금에 포함되지 않기 때문이다. 월 209시간을 일하는 이 직원의 시급은 7,170원(150만원/209시간)으로 회사는 내년부터 오르는 최저임금(7,530원)에 맞춰 기본급을 올려줘야 한다. 이씨는 “지난해부터 빚을 내서 회사를 운영하고 있는데 인건비 부담은 더 커져 연말께 인력 조정을 고려하고 있다”고 털어놓았다.

조선사 협력업체를 운영하는 사장 중에는 이씨처럼 ‘최저임금 리스크’에 속앓이하는 경우가 적지 않다. 상여금 등은 최저임금 산입범위에 적용되지 않는 탓에 사실상 최저임금을 웃돌고 있는 노동자의 임금을 올려줘야 하는 상황이다. 최악의 일감절벽으로 빈사 상태에 내몰린 가운데 인건비 부담까지 커지면서 궁여지책으로 상여금을 기본급으로 돌리거나 인력 조정을 검토하는 업체가 늘고 있다.

협력업체 사장들은 최저임금이 오르면 사실상 모든 직원의 임금을 함께 올릴 수밖에 없다고 하소연한다. 현재 대다수 협력업체는 근속연수나 기술 숙련도에 따라 기본급에 차등을 두고 있다. 10년 차 직원의 기본급은 7,600원 수준으로 신입 직원보다 1,000원가량 더 받는다. 하지만 내년도 최저임금이 7,530원으로 오르면 10년 차 직원의 임금도 올려줘야 한다는 게 조선소 사장들의 설명이다. 익명을 요구한 한 협력사 대표는 “신입 직원이나 10년 차 직원의 기본급이 같은 곳에서 누가 일하고 싶겠느냐”며 “신입 기본급을 높이면 결국 고참까지 줄줄이 올려줄 수밖에 없다”고 토로했다.

문제는 협력업체들이 인건비 상승 압력을 감당하기 쉽지 않다는 점이다. 원청인 대형 조선사가 일감절벽에 직면하면서 협력업체 역시 구조조정·자금압박에 시달리고 있는 상황이다.

이런 탓에 일부 업체들은 상여금 등을 기본급으로 돌려 부담을 줄이고 있다. 사실상 고정적으로 지급되는 연 400~500% 수준의 상여금을 기본급에 포함해 최저임금법을 위반하지 않으면서 추가 인건비 부담은 피하려는 것이다. 업계의 한 관계자는 “대우조선에 물건을 납품하는 업체 중 절반 이상이 상여급을 기본급으로 돌렸거나 돌리기 위해 직원 동의를 구하고 있다”며 “한두 해야 이렇게 넘어갈 수 있겠지만 최저임금이 추가로 오르면 돌릴 상여금도 없어질 테니 결국 언 발에 오줌 누는 격”이라고 말했다.

현장에서는 최저임금 산입범위를 확대하는 한편 최저임금 제도를 업종 상황을 고려해 차별적으로 적용해야 한다는 목소리가 나온다. 삼성중공업 1차 협력업체를 운영하고 있는 김모(55)씨는 “업황이 기울면서 이미 몇 차례 구조조정을 했는데 이대로라면 추가로 인력을 내보낼 수밖에 없다”며 “막무가내로 최저임금을 높이면 결국 모두가 힘들어질 뿐”이라고 말했다.