자동차 생산량 세계 17위, 종업원 5만6,700여명, 매출 12조원(1996년), 계열사 38개를 거느렸던 재계 8위의 기아자동차는 IMF 외환위기 전 강성노조 문제로 몸서리를 치고 있었다. 민주노총의 핵심 강성노조였던 기아차 노조는 지난 1995년 회사가 700억원의 적자를 보고 있음에도 임금 10.7% 인상을 관철시켰다. 1996년에는 열흘간의 파업으로 원하는 바를 이뤘다. 사측의 대화 시도는 통하지 않았다. 이듬해 7월 기아는 부도유예협약을 체결하고 9월 화의를 신청, 결국 10월 법정관리로 넘어갔다. 백척간두의 회사 상황에도 아랑곳하지 않고 자신들의 이익만 추구했던 노조의 행태는 기아차뿐 아니라 외환위기의 단초가 됐다.

20년이 지난 지금은 어떨까. 현대·기아자동차로 대표되는 국내 자동차 강성노조는 바뀐 것이 없다. 올해 현대·기아차는 중국과 미국에서의 판매 부진으로 역대 최악의 시기를 보내고 있다. 현대자동차는 영업이익률 5.4%로 2011년 대비 절반 수준으로 줄었다. 기아차 역시 사실상 차입경영을 이어가고 있다. 하지만 올해도 노조는 더 많은 것을 요구하고 있다.

한국 사회에서 기업문화나 지배구조, 시민의식은 빠르게 성숙했지만 단 한 곳, 노조만은 무풍지대다. 이제는 오히려 기득권 세력이 돼 약자를 보호한다는 명분도 없다. 하지만 아랑곳없이 확고한 지배체제를 갖추기라도 하겠다는 듯 더 많은 것을 요구하고 있다. 국내 강성노조 문화는 기업뿐 아니라 국가경쟁력에까지 악재가 되고 있다.

외환위기 직후인 1998년 현대차 임직원의 1인당 평균 급여는 2,625만원이었다. 20여년이 지난 2016년에는 9,400만원으로 억대 연봉에 근접했다. 회사의 성장도 이유지만 매년 반복되는 노동조합의 파업이 가장 큰 역할을 했다. 현대차 노조는 2012년부터 올해까지 6년 연속 파업 열차를 탔다. 생산차질 34만2,000대, 약 3조1,000억원의 피해를 딛고 올린 ‘성과’다.

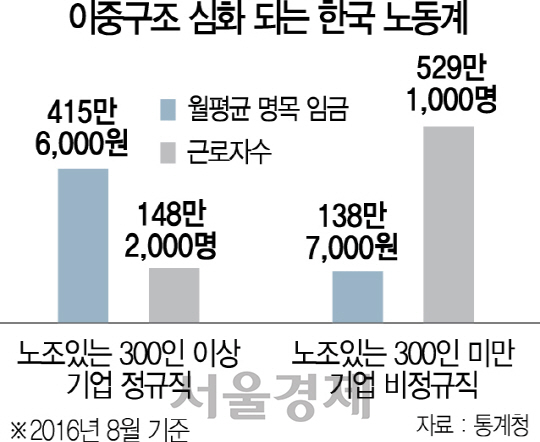

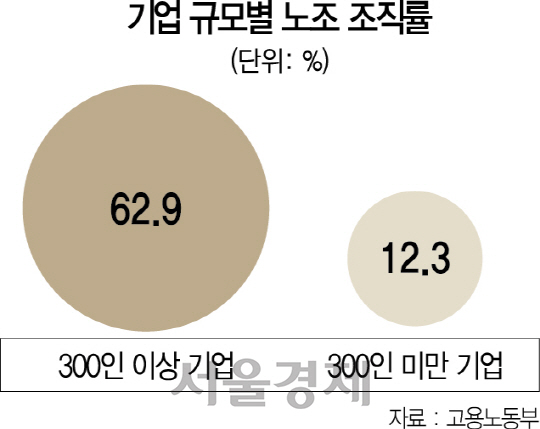

노조에도 귀족노조와 서민노조가 생겼다. 대기업 노조는 중소기업의 두 배에 달하는 연봉에 정규직이라는 강력한 신분 보장과 각종 복지혜택을 누리고 있지만 매년 파업으로 연봉을 올린다. 통계청에 따르면 노조가 있는 300인 이상 기업 정규직의 월평균 임금은 415만원으로 노조가 없는 300인 미만 비정규직(138만원) 대비 3배가 넘는다. 국내 완성차 업체 5곳의 근로자 1인당 연봉이 9,313만원으로 도요타(7,961만원), 폭스바겐(7,841만원)을 훨씬 웃도는 역전현상도 이런 배경이다. 일부 대기업 노조는 직원 가족을 우선 채용하는 ‘현대판 음서제’도 고수하고 있다. 정작 보호가 필요한 중소기업 노동자의 노조는 대기업 노조와 묶여 싸잡아 비판받고 제대로 역할을 하지 못한다. 귀족노조로 인해 노동자가 사회적 약자라는 명분도 사라졌다.

4월 민주노총 산하 기아차 노조가 사내 하청 근로자의 조합원 자격을 박탈하기로 한 것은 노조의 기득권 세력화가 얼마나 진행됐는지 잘 알 수 있는 대목이다. 기아차 노조는 찬성률 71.7%로 비정규직 노조와의 분리를 단행했다. 비정규직의 정규직화와 비정규직 처우 개선 등을 두고 노노 갈등이 반복되자 정규직 노조가 비정규직을 사실상 내팽개친 것. 상급단체인 민주노총과 시민사회단체가 반대했지만 막지 못했다. 한 업계 관계자는 “보호를 받아야 할 비정규직 노조가 정규직 노조의 기득권 때문에 희생당한 모습”이라고 분석했다.

실제로 한국식 노조 문화는 기업들의 신규 채용과 투자를 막는 걸림돌이 되고 있다. 강력한 노조로 인한 막대한 인건비 부담과 유연한 고용이 힘들기 때문이다. 청년실업률이 9.4%로 IMF 외환위기 이후 최고 수준이지만 신규 일자리가 창출되지 않는 것 역시 기득권 노조의 양보와 역할이 없기 때문이라는 시각이 우세하다.

나아가 한국식 노조는 국가경쟁력을 좀먹고 있다는 게 중론이다. 세계경제포럼(WEF)의 2017년 국가경쟁력 평가에서 한국은 4년 연속 26위에 머물렀다. 특히 한국의 노동시장 효율성은 137개국 중 73위로 종합순위를 끌어내린 주요 요인이다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 “노조가 기득권을 내려놓고 지위에 걸맞은 사회적 역할을 해야 할 때”라며 “문재인 정부의 일자리 나눔 등의 주요 정책도 노동계의 협조 없이는 달성하기 힘들다”고 말했다.