전국 70개 수련병원의 신경과 과장들이 보건복지부의 일률적인 전공의 감원정책 때문에 환자들을 제대로 치료할 수 없게 됐다며 잘못된 정책 중단을 촉구하고 나섰다.

모두 대학병원 등 교수인 이들은 16일 배포한 ‘전국 신경과 수련병원 과장 긴급 보도자료’를 통해 “급속한 인구 고령화로 치매, 뇌졸중, 파킨슨병, 뇌전증 환자들이 급증하고 있는데 이들을 진료하는 대형병원들이 신경과 전공의를 받지 못하거나 배정자가 줄어 입원을 해도 제대로 치료를 받을 수 없는 지경에 이르렀다”고 하소연했다.

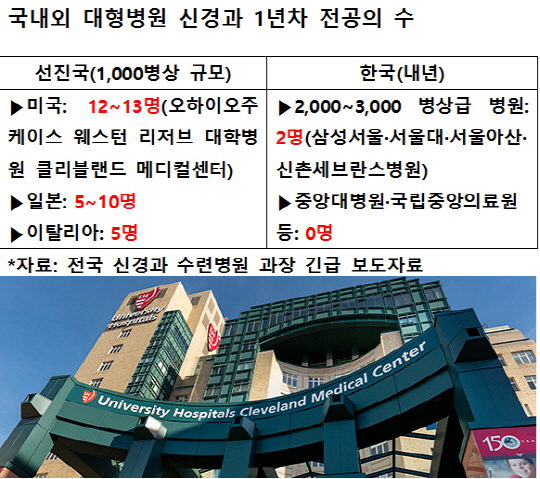

신경과 과장들에 따르면 미국, 일본, 이탈리아 등 선진국에서는 1,000병상 병원 정도면 5~10명의 신경과 1년차 전공의를 배정받는다. 반면 내년 한국에선 1,000~2,000병상 병원도 0~2명만 배정받는다. 올해 88명인 신경과 전공의 정원이 내년 82명으로 줄기 때문이다. 복지부는 병원들이 병상확충 경쟁 등으로 전공의 선발인원이 약 4,000명으로 늘어났지만 2012년 의사면허 취득자가 약 3,200명에 불과하자 5개년 계획을 세워 전공의 정원을 일률적으로 줄여왔다.

그 결과 대형병원 가운데 건양대·고신대·가톨릭대 성빈센트·성균관대 삼성창원·원광대 산본·중앙대병원과 국립중앙의료원 등은 내년에 신경과 전공의를 1명도 배정 받지 못한다. 또 빅4 병원으로 꼽히는 삼성서울·서울대·서울아산·신촌세브란스병원에 배정되는 신경과 전공의도 올해 3명에서 2명으로 줄어든다.

이에 대해 신경과 과장들은 “환자가 줄고 있는 소아과·산부인과 등과 달리 급속한 인구 고령화로 환자가 급증하고 있는 신경과의 특성을 고려하지 않고 전공의 정원을 일률적·일방적으로 줄이는 것은 잘못된 정책으로 도저히 받아들일 수 없다”며 “치매 국가책임제를 내세우는 문재인케어와 어긋난다”고 강조했다.

이들은 또 “보건복지부는 몇 년 전 결정한 잘못된 정책을 그대로 밀고 나감으로써 한국의 최고 병원들을 의사가 부족한 산간벽지·후진국 병원으로 만들고 있다”며 “응급실에 하루에도 분초를 다투는 뇌졸중 등 신경과 환자들이 들이닥치는데 전공의가 없으면 중증 환자들이 위험에 빠지게 된다”고 주장했다.

하지만 보건복지부 의료자원정책과 관계자는 “대형병원들이 전공의를 수련의사라기보다 값싼 노동력으로 보는 인식이 강하다. 전공의가 부족하면 전문의 등을 고용하면 된다”며 전혀 다른 반응을 보였다.

이에 대해 한 대학병원 교수는 “전공의 정원을 줄이더라도 인구구조와 환자 수 변화를 고려해 늘릴 곳은 늘리고 줄일 곳은 줄이는 게 제대로 된 정책”이라며 “적어도 5~6명의 1년차 전공의가 필요한데 2명으로 줄이겠다는 것은 환자 안전과 적정진료보다 ‘잘못된 정책도 끝까지 밀고 간다’는 공무원들의 아집이 빚어낸 의료참사”라고 꼬집었다.