신고리원전 5·6호기 공사중단 여부를 놓고 벌어졌던 89일간의 혼란에 종지부를 찍은 것은 이번에도 ‘국민의 이성’이었다.

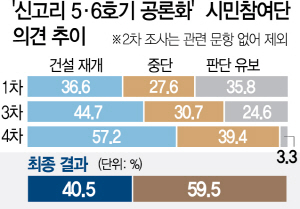

‘국민대표’로 선정된 시민참여단 471명은 20일 신고리 5·6호기의 공사재개로 결론을 냈다. 초박빙일 것이라는 예상을 깨고 ‘재개’ 의견은 ‘59.5%’로 ‘중단(40.5%)’보다 19%포인트나 높았다. 재개 의견은 1차 조사 때부터 중단을 10%포인트가량 앞섰고 숙의(熟議) 과정을 거치면서 격차를 더 벌렸다. 원자력안전위원회가 장장 38개월간의 심의를 거쳐 공사를 확정했고 진도율도 29.5%나 됐던 신고리 5·6호기 건설 여부를 공론화 과정을 통해 다시 묻겠다는 일 자체가 ‘초법적 발상’이라는 지적이 맞았던 셈이다.

짚어볼 대목은 국가의 100년 대계가 걸린 에너지 정책임에도 이념이나 정치색에 따라 찬반을 결정했다는 점이다. 숙의 민주주의를 통해 유의미한 결과를 도출하는 등의 성과는 있었지만 비전문가들의 손에 정책 결정을 맡기는 ‘모험’을 했다는 점은 지적돼야 할 사안이다.

더욱이 혼란에 불을 지핀 곳이 청와대와 정부였다는 사실 역시 두고두고 시빗거리다. 지난 6월27일 ‘신고리 5·6호기 건설 여부를 공론화로 판단하겠다’는 국무회의의 결정이 나온 뒤 한국 사회는 벌집을 쑤신 듯했다. 과학계는 물론 정치권·시민단체·지역사회 등의 갈등이 증폭됐다. 서울대 공과대 학생회는 ‘독단적인 탈원전 정책이 산업·학문의 기반을 위협하고 있다’는 성명서를, 미국 환경운동가 마이클 셸렌버거 등은 ‘안전에 대한 과도한 공포심이 탈원전을 부추긴다’는 의견서를 냈다. 신고리 5·6호기 중단이 체코나 사우디아라비아 등의 원전수출에 막대한 차질을 빚는다는 지적에 “탈원전과 별개로 원전수출은 적극 지원한다”는 엇박자 대책도 내놓았다. 오죽하면 정부 고위관계자가 “(공사재개라는) 천만다행의 결과가 나왔다. 이제야 가슴이 뻥 뚫린다”고 했을까.

비록 공론화위의 결정을 두고 “과학이 공포를 이겼다” “솔로몬의 결정이었다”는 등의 평가가 나오지만 신고리 5·6호기를 둘러싼 논쟁은 정치권과 한국 사회에 많은 과제를 던졌다.

숙의 민주주의 과정은 국회와 정부의 영역을 넘어 갈등을 조정하는 ‘새로운 실험’이라는 점에서 의미는 크다. 김지형 위원장의 “사회적 합의로 갈등을 조율한다는 점에서 공론화는 갈등관리라는 사회적 의의를 가진다”는 평가도 지당하다. 다만 민주주의의 한 축인 국회와 정부가 갈등을 해결하고 정책을 조율·결정하는 역할을 “스스로 포기했다”는 평가는 뼈아픈 대목이다.

/fusioncj@sedaily.com