1769년 프랑스군 포병 장교 니콜라 조제프 퀴뇨는 ‘대포를 어떻게 운반할까’ 고민하다 3개의 바퀴가 달린 수레에 증기기관을 부착한다. 시속 5㎞로 느리고 브레이크도 없고 보일러가 크고 물 데우는 시간도 많이 걸렸지만 4~5톤의 대포를 끌고 다닐 정도로 힘이 좋았다. 불을 지펴 수증기를 일으키고 그 압력으로 피스톤을 움직여 힘을 얻는 최초의 증기자동차다. 다만 증기차는 1820년대부터 20여년 대중화됐다가 마차꾼과 철도업자들의 규제 요구가 거세지면서 점차 모습을 감췄다.

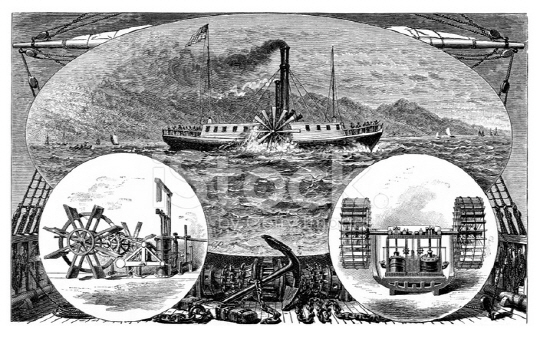

1804년에는 영국 리처드 트레비식이 첫 증기기관 기차를 개발, 10톤이 넘는 화물차를 움직여 탄성을 자아냈다. 1863년에는 영국 런던에서 증기기관차가 지하를 달린다. 오늘날 지하철의 시작이다. 크리스토퍼 콜럼버스는 1492년 돛을 달아 바람의 힘으로 아메리카대륙에 도달했으나 19세기 초에는 증기기관 배가 등장했고 이후 디젤엔진을 달아 속도를 높이게 된다. 박태형 숭실대 산업·정보시스템공학과 교수는 “당시 증기차가 처음으로 동력을 이용했다는 점에서 혁신적인데 신구 산업 간 갈등으로 더 퍼지지 못한 점은 오늘날에 시사하는 바가 크다”고 말했다.

1873년 스코틀랜드 로버트 데이비슨은 전류가 흐르는 도체를 자석 안에 놓아둔 전동기를 활용해 최초의 실용적인 전기차를 만든다. 하지만 납축전지를 충전하는 데 시간이 오래 걸리고 한 번 충전으로 운행할 수 있는 거리도 짧았고 매우 느렸다. 이에 독일 카를 벤츠는 1886년 ‘흡입·압축·폭발·배기’의 4단계 동안 피스톤이 두 번 왕복하는 4행정 사이클 기관을 단 첫 휘발유 가솔린 자동차를 선보인다. 1897년에는 독일 루돌프 디젤이 공기만 흡입하고 강하게 압축해 온도를 높인 뒤 연료를 분사해 폭발을 일으키는 경유 디젤기관을 개발해 대형 화물차나 선박 등의 엔진으로 쓰도록 했다.

하지만 휘발유차 역시 초기 마차 사업자 등의 반대로 난항을 겪는다. 산업혁명 태동지인 영국에서 150여년 전 ‘붉은 깃발법’이 제정돼 자동차 한 대당 3명의 운전수를 두고 한 명이 마차로 자동차를 선도하도록 했다. 결국 자동차 산업의 주도권은 미국과 독일 등으로 넘어간다. 1900년 미국 뉴욕 맨해튼 거리 사진을 보면 단 한 대의 자동차만 눈에 띄다가 1913년에는 마차가 한 대밖에 보이지 않는다. 미국 헨리 포드가 컨베이어벨트를 이용해 분업을 하면서 대중화된 것이다.

내연기관(가솔린과 디젤)과 전기를 같이 쓰는 하이브리드차에 이어 최근에는 배터리 능력이 향상되며 전기차가 다시 확산되고 있다. 차 지붕과 보닛에 태양 전지판을 달아 빛을 전기로 바꾸는 방식의 태양광차 개발도 한창이다. 10~20년 내 상용화가 이뤄질 자율주행차도 전기차가 주종이다.

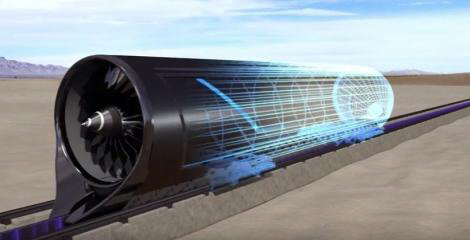

미국 일론 머스크는 진공터널 속에 자기부상열차를 띄워 시속 1,200㎞로 달릴 수 있는 ‘하이퍼루프(hyperloop)’를 개발해 미국 LA와 샌프란시스코 구간 채택을 추진하고 있다. 하이퍼루퍼가 서울~부산에 도입되면 16분 만에 도착할 수 있다. 머스크는 1단 로켓을 재활용하는 기술로 우주여행의 대중화도 추진하고 있다. 20여년 뒤에는 드론을 활용한 택시와 자가용도 보편화될 것으로 전망된다. 한반도물류연합포럼 사무총장인 조문수 숭실대 교수는 “영국 붉은깃발법에서 보듯 기술발전과 함께 사회적 갈등요소의 관리 조정이 중요하다”고 강조했다.

/kbgo@sedaily.com