제아무리 민주주의가 성숙하고 시민의 지적 수준이 출중한 나라라고 해도 강력한 리더의 출현에 대한 군중의 욕망은 쉽게 사라지지 않는다. 대개의 필부필부(匹夫匹婦)들은 바윗덩어리 마냥 각자의 삶을 짓누르는 걱정거리를 한두 가지쯤 안고 있기 마련이기 때문이다. 어느 날 멋진 지도자가 짠하고 나타나 그 무거운 바윗돌을 날려버릴 것이라는 환상을 포기하기 힘들기 때문이다.

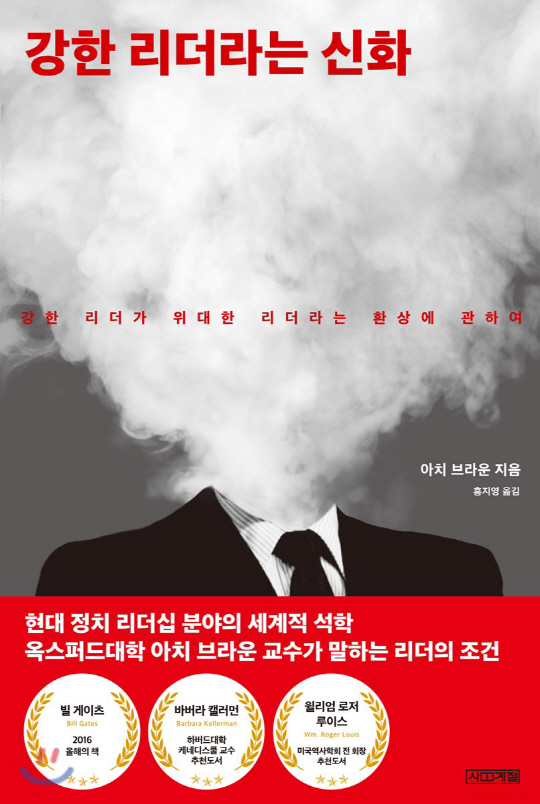

‘강한 리더라는 신화’는 무수한 역사적 사례를 경유하며 이런 욕망과 환상이 신기루일 뿐이라고 논증하는 책이다. 혹시나 제목만 보고는 독자가 책의 주장을 눈치채지 못할까 싶어 노골적으로 ‘강한 리더가 위대한 리더라는 환상에 관하여’를 부제목으로 달아 놓았다. 저자인 아치 브라운은 정치 리더십 분야의 세계적 석학으로 옥스퍼드대학의 명예교수로 재직하고 있다.

책은 스탈린과 무솔리니, 히틀러에서부터 영국의 토니 블레어에 이르기까지 정당 민주주의의 가치를 가벼이 여긴 지도자들이 어떤 끔찍한 결과를 초래했는지 드라마틱하게 서술한다.

정치 지도자를 유형별로 구분해 알기 쉽게 일러주는가 하면 한국 독자들에게는 잘 알려지지 않은 흥미로운 사례를 세계 민주주의 역사의 귀감으로 소개하기도 한다. 1970년대 후반 스페인의 총리였던 아돌포 수아레스가 대표적이다. 반대 진영을 포용하기 위해 공산당 합법화를 추진하고 독재 정권 치하에서 임명된 의회 세력을 대화와 설득으로 자진 해산시킨 수아레스는 저자가 보기에 ‘합의 추구형 리더’의 전형이다.

한국어판 서문을 제외하면 대한민국의 역사적 사례는 등장하지 않지만 워낙 다양한 유형의 지도자를 가져본 경험 탓에 행간을 옮길 때마다 우리의 지난 기억들이 밑그림처럼 떠오른다. 특히 저자가 “자신이 속한 정당보다 측근 무리를 더 신뢰하는 대통령과 총리”를 비판할 때, “정당이 위로부터 조종당하면 민주주의가 뿌리내릴 가능성은 전무하다”고 일갈할 때, 촛불로 리더를 교체한 우리의 경험으로부터 영감을 받고 쓴 문장이 아닐까 하는 생각마저 든다.

모든 권력은 국민으로부터 나오는 것이라면, 모든 국가는 제 나라 국민의 수준에 맞는 지도자를 갖기 마련이라면, 시민 각자가 실력을 갖추고 똑똑해지는 수밖에 없다. 강한 리더가 우리를 구원할 것이라는 허무맹랑한 환상에 빠지지 않도록. 우리가 애써 일군 민주주의가 강한 리더의 탈을 쓴 ‘권력 중독자’에 의해 파괴되지 않도록. 2만9,800원