만약 이건희 삼성전자 회장이 2일 단행된 사장단 인사를 봤다면 어떤 부분에 주목했을까. 아마 삼성 최초로 외국인 사장에 오른 ‘팀 백스터(북미총괄 사장)’에 눈이 멈췄을 것이다. 이 회장은 지난 1993년 미국 로스앤젤레스(LA)의 가전 매장 방문 당시를 떠올렸을 듯싶다. 매장 귀퉁이에서 먼지만 수북이 쌓인 채 천덕꾸러기 취급을 받았던 문제의 ‘삼성 TV’ 말이다. 이 회장은 이때 받은 충격으로 글로벌 인재 영입에 더 욕심을 냈다. 이제 삼성의 생활가전은 미국에서 6분기 연속 점유율 1위로 전 세계를 호령하고 있다. 삼성을 ‘인재의 용광로(melting pot)’로 만들려는 이런 노력이 밀알이 돼 25년이 지나 최초의 외국인 사장이 배출됐다 해도 과언이 아니다. 지금 삼성은 79개국에 진출해 연구개발(R&D) 센터만 25개국에 둘 만큼 컸다. 삼성의 해외 매출 비중도 90%에 이른다. 첫 외국인 사장 배출이 만시지탄으로 느껴지는 이유다.

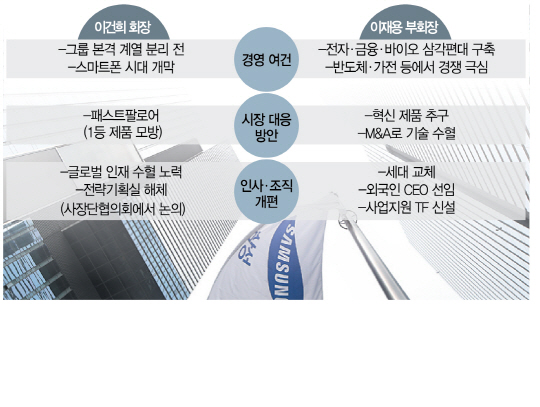

삼성의 성장 과정을 복기해보면 결정적인 변곡점이 있었다. 1993년 LA 가전 매장에서의 충격이 기폭제가 돼 선포된 ‘신경영’이 그렇다. 신경영 이후 삼성은 이병철 선대회장과는 다른 길을 밟았다. 선대 회장이 일본식 경영에 밀착했다면 이 회장은 여기에 미국식 경영을 접목해 삼성만의 ‘하이브리드 경영’을 꾀했다. 요체는 빠른 결정과 실행. 이를 비법으로 삼성은 반도체·스마트폰·생활가전 등 주력 산업에서 정점에 설 수 있었다.

문제는 지금부터다. 삼성은 더는 추격자가 아니다. 1등은 스피드 그 이상으로 방향성이 중요하다. 이 회장이 ‘패스트팔로어(Fast Follwer·빠른 추격자)’ 전략으로 톱이 됐다면 이재용 부회장은 세상을 바꾸는 기술과 제품에 도전해야 한다. 4차 산업혁명을 맞아 피할 수 없는 과제다.

이 부회장은 실리콘밸리식 경영을 추구하는 것으로 잘 알려져 있다. ‘선택과 집중’을 통해 속도감 있게 성장을 꾀하는 게 핵심이다. 그는 상무보 시절인 2002년 미국 뉴욕주에 위치한 GE리더십개발센터에서 한 달간 교육을 받았다. ‘GE의 경영사관학교’였다. 이 부회장이 2014~2015년 방산 및 화학 부문을 한화와 롯데에 과감하게 정리할 수 있었던 데는 이런 경험들이 바탕에 깔려 있다는 평가다.

재계는 이런 이 부회장의 ‘경영 DNA’가 이번 사장단 인사에 반영된 것으로 본다. 외국인 최고경영자(CEO)를 통한 현지 경영 강화, 변화무쌍한 정보기술(IT)산업에 기민하게 대응하기 위한 경영진 세대교체, 미래 사업 발굴을 위한 태스크포스(TF) 신설 등은 그 방증이다. 한 임원은 “사업 부문에서는 3명(김기남·김현석·고동진)의 테크노 CEO, 계열사 간 투자 조정은 현업에 복귀한 정현호 사장을 중심으로 역할 분담이 있을 것”이라며 “고삐를 바짝 죌 때”라고 말했다.

이사회 중심 경영이 정착될지 여부도 관전 포인트다. 삼성은 차기 의장에 이상훈 사장을 올리면서 사외이사를 1명 더 충원해야 한다. 시장에서는 기업 CEO 출신 외국인 입성을 유력하게 본다. 재계의 한 관계자는 “선진경영을 제도적으로 안착시키기 위해서라도 최고의사 결정기구로서 이사회에 힘이 실릴 것”이라며 “경영일선에서 물러난 이상훈 차기 의장이 이와 관련한 모종의 역할을 부여받았을 수 있다”고 봤다.

삼성의 한 고위 임원은 이번 인사를 두고 “한 시대가 가고 새 시대가 오는 느낌”이라고 기대감을 드러냈다. 하지만 역대 최대 실적 속에서 새 시대를 맞았음에도 오너 부재의 삼성은 위기 한가운데 서 있다. 1등 기업으로서 책임과 성장 사이에서 길을 잃지 않을까 우려도 크다. ‘씨앗’을 뿌리는 일은 총수 몫이란 점에서 이 부회장의 부재가 아쉬울 수밖에 없는 삼성이다.