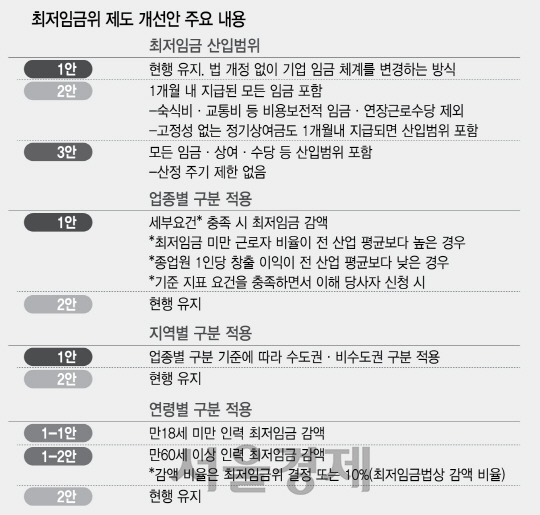

최저임금위원회가 지난 1998년 시행 이래 30년 동안 골격이 바뀌지 않아 화석처럼 굳어진 최저임금제를 개선하기 위해 본격적인 논의에 나섰다. 핵심쟁점은 최저임금의 준수 여부를 따지는 기준인 임금을 계산할 때 정기상여금을 포함하느냐 포함하지 않느냐다. 사용자 측은 최저임금 산입범위에 정기상여금을 넣지 않으면 연봉 4,000만원도 최저임금 미달이 될 수 있다며 반드시 정기상여금을 범위에 포함시켜야 한다고 주장한다. 반면 근로자 측은 정기상여금이 범위에 들어가면 일부 노동자들의 생계가 위협받을 수 있다며 강력한 반대 입장을 밝히고 있다.

6일 최저임금위원회와 한국노동연구원 주최로 열린 ‘최저임금제도 개선 공개토론회’에서 경영계와 노동계는 정기상여금의 최저임금 산입범위 포함 여부를 두고 정면으로 맞붙었다. 경영계는 현행 최저임금 산입범위에 기본급과 일부 고정수당만 포함되고 정기상여금이 포함되지 않아 모순이 나타나고 있다는 점을 강조했다.

실제 현행 최저임금 산입범위와 내년도 최저임금을 토대로 계산을 해보면 근로자에게 연봉 4,000만원을 주는 기업조차도 최저임금법을 지키기 위해 직원의 기본급과 고정수당 등을 올려줘야 하는 사례가 발생할 수 있다. 내년도 시간당 최저임금의 월급 환산액은 157만3,770원이다. 이보다 낮은 임금을 주면 최저임금 위반인 셈이다.

문제는 연봉 4,000만원인 대기업 근로자의 월급도 기본급의 1,100~1,200%에 이르는 정기상여금을 빼고 최저임금에 산입되는 기본급과 고정수당만 따져보면 월급이 120만~130만원에 그치는 사례가 적지 않다는 점이다. 이럴 경우 기업이 최저임금법을 지키기 위해서는 이들 근로자의 기본급과 고정수당 등을 30만원가량 올려줘야 한다. 김동욱 한국경영자총협회 기획홍보본부장은 “연봉 4,000만~5,000만원 근로자는 고스란히 최저임금 인상 혜택을 받고 정작 보호가 필요한 연봉 1,600만원의 근로자들은 혜택을 받지 못하는 일이 벌어질 수 있다”고 언급했다.

사용자 측은 최저임금 산입범위를 그대로 두고 최저임금을 올리면 오히려 저임금 근로자들이 인상 효과를 보지 못할 수 있다고 우려했다. 저임금 근로자의 경우 상대적으로 연봉에서 정기상여금이 차지하는 비중이 작기 때문이다. 김 본부장은 “고임금 대기업 근로자들이 (최저임금 산입범위를 조정하지 않고) 최저임금을 올려 고임금을 얻으려는 것 아니냐는 의심이 든다”고 노동계를 비판했다.

이에 대해 노동계는 ‘1개월 단위의 노동자 생활 안정 및 생계 보장’을 내세우며 강력하게 반발했다. 이창근 민주노총 정책실장은 “최저임금법의 취지는 ‘1개월 단위’로 노동자들이 안정적으로 생계를 유지할 수 있도록 보장해주자는 것”이라며 “연간 단위로 지급률이 정해지고 일정 기간 분할지급되는 정기상여금은 최저임금에 포함하지 않아야 한다”고 맞받았다. 이어 “노동자의 생활은 1개월 단위로 유지돼야 한다는 것이 만고불변의 진리”라고 덧붙였다.

업종·지역·연령별로 최저임금 적용을 달리해야 한다는 개선안에 대해서도 양측은 서로 다른 입장을 고수했다. 경영계는 근로자 1인당 창출이익이 낮은 일부 업종이나 고연령층 등에 대해서는 최저임금 감액이 불가피하다고 주장했다. 반면 노동계는 “저임금 노동자 보호 취지에 맞지 않다”며 ‘절대 반대’ 입장을 밝혔다.

최저임금위원회 제도개선태스크포스(TF)가 이날 논의 내용을 반영해 대안을 마련하더라도 실제 제도 개선이 이뤄지기 위해서는 운영위원회의 합의, 고용노동부의 최저임금법 개정안 제출, 국회 통과 등의 과정을 거쳐야 한다. 운영위 구성원과 내년 지방선거 일정 등을 감안할 때 운영위 합의도, 국회 통과도 그리 쉽지 않다는 관측이 지배적이다. /진동영·임지훈기자 jin@sedaily.com