한국광물자원공사가 투자한 마다가스카르 암바토비 니켈광산 프로젝트는 지난 2015년 ‘경남기업’에 특혜를 줬다는 논란이 번지면서 대표적인 ‘실패 해외자원개발’ 사례로 지목돼왔다. 국정조사 등 해외자원개발에 대한 여론이 좋지 않다 보니 암바토비 광산에 투자한 기업이 손을 떼야 한다는 목소리가 커지면서 일부 국내 기업은 철수하기도 했다. 최근 2차전지 재료 중 하나인 니켈 수요가 높아지며 가격이 오름에 따라 암바토비 니켈광산 프로젝트는 다시 수익성을 인정받고 있다. 그럼에도 현재 한국은 단기수익에 집착하는 성과주의에 더해 해외자원개발 자체가 ‘적폐 리스트’로 분류되면서 사실상 추가 해외자원개발에 손을 놓고 있다. 예산은 줄고 규제는 늘어난데다 정치권의 눈치까지 봐야 하는 상황이기 때문이다.

반면 4차 산업의 주도권을 다투고 있는 중국과 일본은 자원개발에 적극 나서며 한국과 격차를 벌리고 있다. 최근 중국 자동차 업체 그레이트월(창청자동차)은 호주 리튬광산인 필바라미네랄과 공급 계약을 체결했고 중국 배터리 생산업체 간펑리튬은 아르헨티나 리튬 프로젝트 지분 19.9%를 인수했다. 중국 정부 역시 국영기업인 CNPC·CNOOC 등을 중심으로 고속성장에 따른 에너지 수급 문제를 해결하기 위해 2010년 이후부터 700억~800억달러 수준의 투자 규모를 유지하고 있다. 일본 역시 2011년 동일본대지진으로 원전 가동을 중단한 뒤 안정적 자원 확보가 중요해지면서 2012년부터 자원개발 예산이 2014년 900억엔에서 올해 1,000억엔 규모로 늘었다. 리튬 전쟁에서도 도요타통상이 2011년 호주 광산기업 오로코브레와 특수목적회사(SPC)를 공동 설립해 리튬 생산량을 늘려가며 우위를 점하고 있다.

LG화학과 삼성SDI는 리튬이온 배터리 시장 톱 10에 올라 있다. 하지만 국내 배터리 업체들은 리튬 수급을 대부분 외국에 의존하는 상황이다. LG화학은 올 상반기 기준으로 업계 1위인 일본 파나소닉에 이어 2위에 올랐고 삼성SDI는 5위를 차지했다. 리튬 수급이 원활하지 않을 경우 전기차의 핵심인 배터리 사업 톱 10 자리에서 언제든지 내려올 수 있다는 이야기다. 반면 일본 파나소닉은 아르헨티나와 볼리비아 등 자원개발에 나선 이토추상사와 미쓰비시상사와 같은 자국 기업으로부터 원활한 리튬공급을 받고 있어 경쟁력 유지에 문제가 없다.

국내 기업들도 리튬 확보에 나섰지만 성과가 없다. 2008년 이명박 전 대통령의 형인 이상득 전 의원이 볼리비아에 출장까지 가며 ‘양해각서(MOU)’를 체결했지만 결과적으로 성과가 부풀려진 것으로 판명됐다. 2010년 LG상사와 광물자원공사도 아르헨티나 리튬 개발사업에 뛰어들었지만 빈손으로 철수했다.

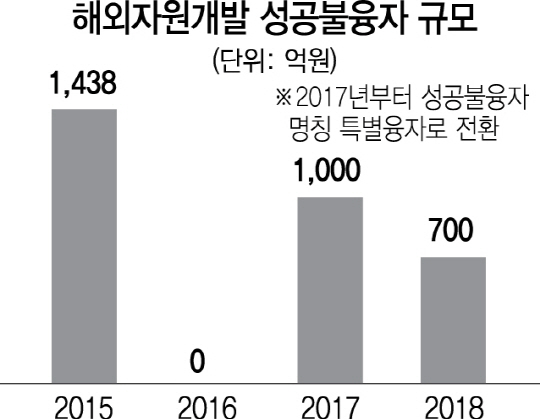

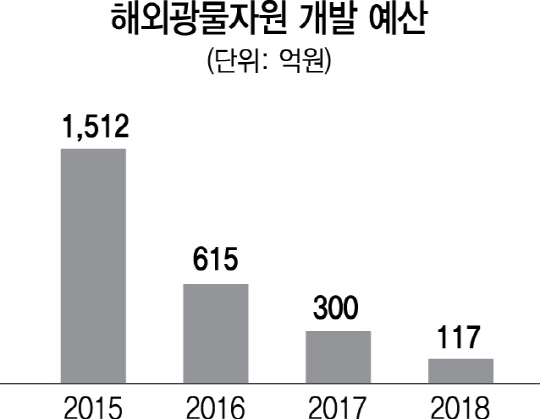

사실상 리튬 전액을 수입하고 있지만 정부는 해외자원개발에 따른 공기업의 부채비율만을 근거로 이명박 정권 이후 예산을 축소하고 있다. 게다가 2016년 정부가 해외자원개발 시 면제였던 예비타당성조사를 의무화하면서 자원공기업은 사업 포트폴리오를 짜는데 애를 먹고 있다. 심지어 예비타당성조사를 위해서는 소관부처인 산업통상자원부의 ‘소견서’를 받아야 하는데 박근혜 정부에서 수차례의 해외자원개발 국정조사와 국정감사를 거치며 운신 폭이 줄어든 산업부 역시 몸을 사리는 분위기다.

정부는 전략 수립은 뒤로하고 ‘전수조사’부터 하겠다는 입장이다. 사실상 ‘단기 수익성’만 따져보겠다는 것이다. 하지만 영국 캡틴광구 투자 사례에서 보듯이 정권과 상관없이 해외자원개발 정책의 일관성을 유지해야 한다는 주장이 거세지고 있다. 1999년 감사원은 석유공사의 영국 북해 캡틴광구 투자에 대해 “예상 유가 인상률을 잘못 예측해 적정 시세보다 2,300만달러 비싸게 매입했다”며 산업부를 통해 사실상 ‘매각’하라는 지시를 내렸다. 그러나 12년 후 유가가 오르면서 총투자비 대비 2억3,000만달러(약 2,600억원)의 수익을 남겼다.

그동안 축적된 기술력과 전문인력·네트워크까지 잃을 수 있다는 지적도 나온다. 해외자원개발 업계 관계자는 “해외자원개발은 기초과학과 비슷해 한번 손을 놓으면 선발주자의 노하우와 네트워크·전문인력 수준을 따라잡을 수 없다”며 “실기했던 지난 일은 되돌아보되 국가 에너지 안보 차원에서 투자를 통해 얻은 노하우는 유지해나가야 한다”고 지적했다. 민간기업이 자원개발을 주도하는 일본과 미국 등 글로벌 업계에 비해 한국은 공기업 위주로 자원개발을 시도하다 보니 민간업계의 능력이 아직은 부족한 수준이기 때문이다.

/세종=박형윤기자 manis@sedaily.com