“졸업전시(졸전) 준비를 위해 200만원을 대출받았다. 기존의 학자금 대출까지 더하면 대학 졸업도 하기 전에 빚이 벌써 1,000만원이다. 졸업전시에 500만원을 들인 친구도 있다”(홍익대학교 디자인 전공 A씨)

국내 대학 디자인과 학생들이 과도한 졸업 전시 비용 부담에 허덕이고 있다. 지인들과의 ‘만남의 장’에 불과해 취업에 큰 도움이 않는데도 비용 마련을 위해 대출을 받거나 휴학까지 하는 학생들이 속출하면서 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다. 전시회 부담을 줄여주는 동시에 디자인 학과의 특성을 살리면서도 그동안 배움의 성과를 공유할 수 있는 다른 방식의 졸업 축제가 필요하다는 것이다.

◇“졸업 준비에만 수백만원” 괴로운 학생들

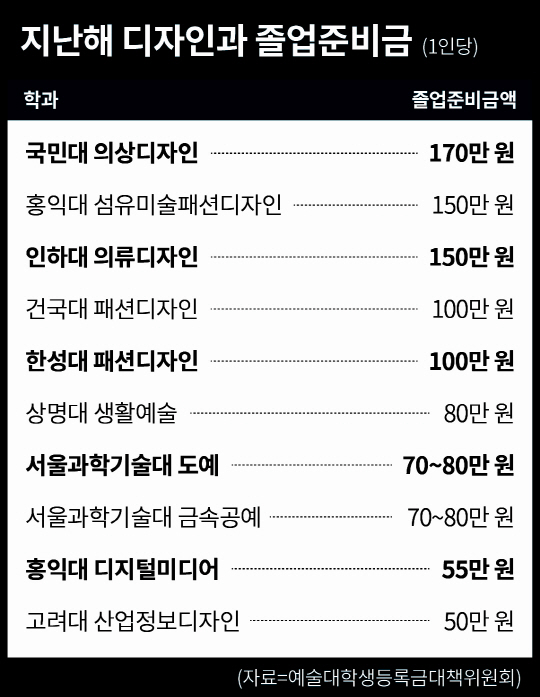

전국 25개 예술 관련 단과대학 학생들의 모임인 예술대학생등록금대책위(이하 대책위)가 지난 1일 공개한 조사에 따르면 지난해 디자인과 졸업생들(8개 대학·10개 학과)은 인당 100만 원을 졸업 준비금으로 지출했다. 1인당 170만 원을 걷은 학교도 있다.

졸업준비금은 학생 개인의 작품 제작과는 별개로 전시장 대관, 무대 설치 등에 쓰이는 돈이다. 2017년 K대학 패션디자인학과의 경우 △패션쇼 에이전시 선정 2,962만 원 △도록 제작 1,244만 8,000원 △전시장 대관 610만 원 등 졸업준비 행사에 4,867만원이나 사용했다. 해당 과의 준비위원이었던 이모(26) 씨는 “우리는 양호한 편이고 전시장 대관에만 2,000만 원을 쓴 대학도 있다”고 말했다.

1인당 170만원에 달하는 졸업준비금 뿐만이 아니다. 개인작품 제작비는 더 큰 부담이다. 제작비는 작품 종류에 따라 천차만별이지만 교수진의 독려에다 학생들간 경쟁심이 겹칠 경우 최대 1,000만원이 들기도 한다. A씨는 “영상을 만들 때 스태프 식비로 60만원, 장비 대여로만 50만원 이상이 들었다”며 “실물 제작비에도 수백 만원이 들어간다”며 불만을 터뜨렸다.

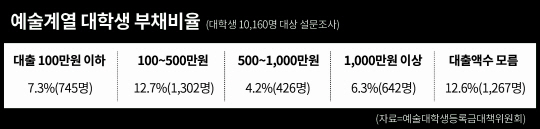

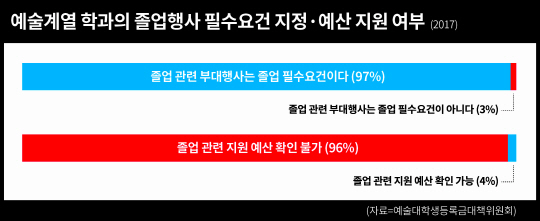

대책위 관계자는 “졸업전시는 논문 작성처럼 필수 졸업 요건이지만 대학 차원의 지원이 없다 보니 학생들만 부담을 떠안고 있다”고 말했다. 사정이 이렇다 보니 부작용도 커지고 있다. 부모에게 손을 벌리지 못한 학생들은 스스로 비용을 마련해야 하는 탓이다. 한 미대 졸업생은 “다른 과에 비해 등록금이 비싼데도 졸업전시 부담이 크다 보니 휴학에 대출까지 하는 일이 비일비재하다”며 한숨을 쉬었다. 실제 대책위가 예술계열 졸업생 7,746명을 대상으로 진행한 설문조사에서는 40% 이상이 대출을 받은 적이 있다고 답했다.

◇‘빚 좋은 개살구’ 졸업전시회

더 큰 문제는 빚까지 내가면서 전시회를 개최하지만 취업 등에 실익이 크지 않다는 점이다. 지난해 H대 졸업전시 준비위원을 맡았던 최모(26)씨는 “가족과 친구, 교수님 등 지인이 관람객의 거의 전부”라며 “1년을 고생해 마련한 전시회가 지인들과의 ‘만남의 장’이 되고 만다”고 설명했다.

이 때문에 졸업전시회 자체에 회의감을 표시하는 학생들이 많다. 한 대학의 졸업전시 준비위원장을 맡았던 E씨는 “준비금 상당 부분이 전시장 대관료에만 쓰인다”며 “관례라는 이유로 금전적, 심리적 부담을 주면서까지 졸업전시를 해야 하는지 의문”이라고 비판했다. 최모씨는 “일종의 과시용으로 돈을 많이 들이는 경향도 있다”고 설명했다.

학생들 불만이 커지면서 변화의 움직임도 있다. 가령 일부 학교에서는 외부 갤러리가 아닌 학교 내 강의실에서 전시를 진행하고 있다. 하지만 홍익대(조형대학), 동덕여대 등에서는 학교 법인 소유의 전시장도 대관료를 받아 학생들의 원성을 사고 있다. 중앙대학교에서 디자인을 전공한 C씨는 “졸업전시를 위한 대관료를 왜 학생에게 징수하는지 이해가 안 된다”고 불만을 표했다.

또 최근 몇몇 대학에서 희망자에 한해 졸업전시 없이 작품 제출만으로도 졸업할 수 있는 제도를 도입하기도 했지만 전체 대학의 3%에 불과한 실정이다. 97%의 학과는 여전히 전시를 졸업 필수요건으로 지정하고 있는 셈이다. 대학에서 ‘졸업전시 없는’ 강의를 맡은 김나연 디자이너는 “졸업전시에 돈을 많이 들여 꾸미면 잘한 것처럼 대접받고 덜 들이면 학점을 못 받기도 한다”며 “300만~400만 원에 이르는 제작비를 오롯이 학생이 부담하는 상황은 비정상적”이라고 지적했다.

/홍태화인턴기자 taehwa@sedaily.com