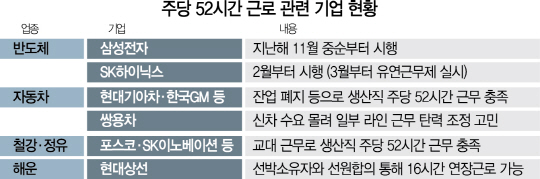

SK하이닉스(000660)가 다음달부터 전 직원을 상대로 주당 52시간 근무에 들어간다고 24일 밝혔다. 사실 공장을 멈출 수 없는 반도체 업종 특징상 생산직은 이미 주당 52시간보다 적게 일하고 있다. 4조 3교대로 운영되는 탓에 6일 일하고 이틀 쉬는 구조다. 그래서 극히 일부를 빼면 많아야 주당 48시간 근무하는 생산직은 논외다. 이번 리허설의 중점 대상이 사무 및 연구개발(R&D) 직군이라는 말이 나오는 이유다. 이쪽은 야근이 잦아 예행연습이 필요하다.

SK하이닉스는 직원 적응을 돕는 차원에서 오는 3월부터 유연 근무도 전 부서로 확대하기로 했다. 뼈대는 ‘하루 4시간 이상, 주 40시간 근무’라는 전제조건만 충족하면 나머지 근무시간은 직원이 알아서 디자인할 수 있도록 한 것. SK하이닉스 관계자는 “전날 일이 몰려 야근했다면 다음날은 좀 더 일찍 퇴근해도 되는 식”이라고 설명했다. 삼성전자(005930)도 지난해 11월 중순부터 주당 52시간 근무제를 시행 중이다. 삼성전자의 한 관계자는 “흡연 시간을 근로시간에서 빼는 등의 극단적 방법은 아니더라도 근로시간을 줄이는 데 따른 업무 공백을 막고 업무 집중도를 높이는 방안을 찾는 데 몰두하고 있다”고 말했다.

대기업들이 시행 전 근로시간 단축에 스스로 나서는 것은 제도 변경에 따른 부작용을 최소화하기 위해서다. 주당 52시간 근무제 실시는 이미 발등의 불이다. 3월 중순이나 4월께 대법원의 전원 합의체 판결로 근로시간 단축이 기업 규모와 무관하게 전면 시행되든 아니면 그 전에 근로기준법 개정안 처리로 7월(종업원 300명 이상)부터 하든 조만간 16시간의 근로시간이 줄어드는 사실은 변함이 없기 때문이다. 어차피 손을 봐야 한다면 하루라도 일찍 적응해 조직의 연착륙을 유인하겠다는 의도가 깔렸다.

지난해 실적 악화로 고전했던 자동차 쪽은 상당수 기업이 이미 특근과 잔업 등을 폐지했다. 그래서 생산직의 근로시간도 주당 52시간 아래로 통제되고 있다. 실제 현대·기아차(000270), 한국GM, 르노삼성 등은 근로시간이 주 52시간을 넘지 않는다. 다만 쌍용차(003620)는 52시간을 초과해 내부적으로 논의에 들어갔다. 쌍용차 관계자는 “평택공장 3개 라인 중 일부 라인이 신차 수요가 몰려 주당 52시간이 넘는다”며 “무조건 일률적으로 맞추기보단 탄력적으로 운영한다는 방침 아래 묘안을 고민 중”이라고 말했다. 사무직과 연구직 쪽도 근무시간 준수가 상대적으로 양호한 편이라는 게 자동차 업계의 설명이다.

사실 완성차 업체들이 고민하는 부분은 따로 있다. 바로 협력사다. 만약 관련법의 개정안 처리가 불발돼 4월께부터 근로시간 단축이 일거에 시행되면 협력사가 납품 등에 차질을 빚을 개연성이 있다. 자동차 업계의 한 임원은 “대기업과 달리 영세 규모의 협력사들은 주야로 근무를 돌리는데 주당 52시간으로 근무시간이 줄어들게 되면 이런 협력사들의 타격은 불 보듯 하다”며 “완성차업체로 부작용이 전이될 수 있다”고 말했다.

철강·정유 등도 사무직 등 일부 직군을 빼면 주당 52시간 근무제 시행에 큰 무리가 없다. 조선업종은 일감 자체가 귀하다. 이번 SK하이닉스의 주당 52시간 근무제 조기 시행으로 이런 대열에 동참하는 기업들이 갈수록 늘어날 것으로 보인다. LG그룹도 관련 사안에 대해 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 대기업들은 2월 임시국회 처리가 추진되고 있는 근로기준법 개정안의 내용에도 촉각을 곤두세우고 있다.

‘탄력 근로 시간제 변경’이 들어가는지 여부가 관심사다. 기업들은 주당 근로시간을 맞추는 기준을 현행 3개월에서 6개월이나 1년까지 늘려주기를 기대한다. 한국경영자총협회의 한 임원은 “대법원 전원 합의체 판결이 임박해 개정안에 ‘기업 규모별 근로시간 단축 단계적 시행’ ‘휴일 근무 중복할증 금지’ 외에 추가로 탄력 근로 시간제 변경 등을 넣기가 어려운 측면이 있다”고 말했다. 전자업계의 한 임원은 “근로시간을 줄이는 마당에 (탄력 근로 시간제 변경 같은) 디테일한 측면에 대해 대놓고 얘기하기 쉽지 않다”면서도 “다만 근로시간 단축이라는 큰 틀을 건드리지 않는 만큼 (정치권이) 전향적으로 접근했으면 한다”고 말했다. /이상훈·강도원·구경우기자 shlee@sedaily.com