김동연 부총리 겸 기획재정부 장관이 2018년도 예산안 사전브리핑을 하던 지난해 8월24일, 신임 예산실장이 임명됐다. 전임 박춘섭 실장의 조달청장 내정으로 한 달여간 공석이던 자리다. 사실상 예산실장 없이 예산을 짰다. 관가에서는 이를 두고 “문재인 정부의 첫 예산을 청와대가 (관료를 배제하고) 주도적으로 짜기 위한 의도”라는 해석이 나왔다.

고(故) 노무현 대통령 때도 그랬다. 386과의 갈등 속에 물러난 이헌재 전 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 ‘위기를 쏘다’에서 “청와대 정책실, 여권 실세들과 끊임없이 각을 세웠다. 충돌 없이 정책을 실행할 수 없었다”고 했다. 종합부동산세도 뜸을 들이자는 이 전 부총리의 말이 청와대에서 꺾였다. 노 전 대통령은 대기업 중심의 산업정책을 펴는 지금의 산업통상자원부를 두고 “수상한 부처”라고 직격탄을 날리기도 했다. 그는 임기 중반 이후에나 관료들에게 일을 맡기기 시작했다.

문재인 대통령이 관료들을 질타한 것도 1차적으로는 관료들에 대한 믿음이 부족한 것 아니냐는 분석이 많다. 정부의 한 고위관계자는 “노무현 정부 때 주택담보인정비율(LTV) 같은 금융규제를 부동산 시장 잡는 데 쓰려고 하자 경제관료들이 극렬하게 반대했다”며 “하지만 2006년 금융규제를 적용하니 집값이 안정됐고 당시 집권세력이 관료를 불신한 계기가 된 것으로 안다”고 전했다.

이 같은 평가가 이르다는 반론도 있다. 지난해 ‘김동연 패싱’이라는 논란에도 부총리 주도로 혁신성장이 국정 전면에 나왔고 올 들어서는 매달 대통령이 경제부총리의 업무보고를 받기로 했기 때문이다. 청와대의 한 관계자는 “믿지 않는 사람에게 독대 보고를 시키겠느냐”며 “부총리가 경제부처를 더 잘 장악하라는 의미”라고 설명했다.

청와대에서는 대통령이 관료들의 관성에 실망한 것이라는 분석을 내놓고 있다. 부총리에게 경제부처를 장악하라는 의미도 관료를 통해 관료들의 틀을 깨겠다는 의미다. 또 다른 관계자는 “이미 비서실장을 하면서 관료와 직접 대면을 많이 해봤기 때문에 대통령이 공무원 사회의 특성을 잘 알고 있다”며 “공무원 사회의 관성을 깨야 한다는 점을 강조한 것”이라고 했다.

실제 지난해와 올해 일자리에만 배정된 예산만 무려 47조원이다. 지난해와 올해 고용예산 36조3,000억원에 일자리 추가경정예산만도 11조원이다. 이런데도 지난해 청년실업률은 9.9%로 사상 최악이다. 이는 지난 10년간 청년 일자리 대책이 사실상 똑같았기 때문이라는 게 청와대 판단이다.

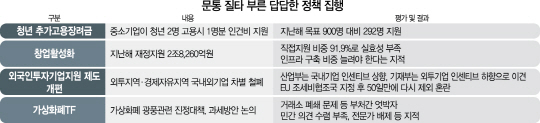

움직이지 않는 관료들에 대한 불만도 크다. 중소기업이 청년 정규직 3명을 채용할 때 1명분의 임금을 지원하는 이른바 ‘중소기업 2+1 고용제’는 문 대통령의 후보 시절 대표 공약이자 새 정부 국정과제인 소득주도 성장의 기틀이다. 하지만 지난해 청년 추가고용장려금 제도 신청자는 모두 292명으로 목표치(900명)의 3분의1도 채우지 못했다.

관료들의 보수화에 대한 경고의 목소리가 담겨 있다는 시각도 있다. 이명박·박근혜 정부 9년을 지나오면서 관료들의 성향이 지나치게 보수화했다는 것이다. 김진표 국정기획위원장은 지난해 6월 “일부 관료들이 보수 정권에서의 관행에 젖어 기득권층의 권익을 인정하고 보장하는 전제 아래에서 경제정책을 만드는 데 익숙해져 있다”고 지적했다. 문 대통령이 최근 “일자리는 민간에서 만든다는 고정관념이 남아 있다”며 관료들에게 경고한 것과 같은 맥락이다.

관료사회가 기득권층의 이해를 대변하는 것처럼 비치는 사례도 계속된다. 일자리 정부임에도 안경사·이미용사 협동조합 허용이나 의료나 교육분야 개혁은 주무 부처가 반대논리를 펴고 있다.

특히 부처 간 소통은 제대로 이뤄지지 않고 있고 청와대의 의중을 잘못 읽는 사례까지 나온다. 가상화폐가 대표적이다. 법무부 장관이 거래소 폐쇄방침을 밝힌 뒤 금융위원장이 “조율된 것”이라고 하자 혼란이 극심해졌다. 이후 2030계층의 여론이 심상치 않자 청와대가 나서 부인해야만 했다. 부동산도 김현미 국토교통부 장관은 재건축 연한을 40년으로 올리겠다고 밝혔는데 김 부총리는 “확정되지 않았다”고 발언했다. 재건축 관련 규제를 강화하려는 중앙부처와 되레 이를 장려하는 서울시의 엇박자 정책도 논란이 됐다.

하나금융지주 같은 민간 금융사 인사개입도 마찬가지다. 정부의 한 고위관계자는 “결과적으로는 금융당국이 청와대의 뜻을 잘못 이해한 것”이라고 해석했다.

전문가들은 가상화폐 폐쇄 혼선 이후 지지율이 59.8%를 기록, 50%대로 주저앉은 데 대한 불안감이 관료들에 대한 질책으로 표출되고 있다는 분석도 내놓는다. 특히 6월 지방선거가 다가오고 있어 국정 전반을 쇄신할 필요성이 있다. 전직 차관 출신 인사는 “지금처럼 청와대와 각종 위원회가 주요 결정을 내리는 상황에서 관료사회만 옥죈다고 달라질 게 있을지 의문”이라고 지적했다.

/세종=김영필·임진혁·서민준기자 susopa@sedaily.com