금융당국이 연구개발(R&D) 비용을 무형자산으로 처리해 영업이익을 올리는 제약·바이오 업체의 회계처리에 제동을 걸었다. 해당 방식은 최근 도이체방크가 셀트리온의 R&D 비용 회계처리에 대해 문제를 제기한 것과 동일한 것으로 국내 제약·바이오 상장사의 절반 이상, 또 삼성바이오에피스 등 다수의 비상장사 역시 적용하고 있다. 금융감독원은 3월 결산을 앞두고 R&D 비용 회계처리 유의사항을 28일 사전 예고하며 이같이 밝혔다. 금감원은 제약·바이오 업체의 R&D 비용 회계처리 방식이 ‘지나치게 자의적’이라고 경고했다. 금감원 회계기획감리실은 “최근 제약·바이오 업종을 중심으로 코스닥 시장의 주가가 급등락하며 개발비 관련 회계에 대한 의혹이 제기됐다”며 “결산 공시가 완료되면 신속히 점검에 들어가겠다”고 밝혔다. 점검 후 위반 가능성이 큰 회사는 따로 중점 감리를 벌일 계획이다.

금감원이 셀트리온 등 제약·바이오기업의 회계처리를 집중 감리하기로 결정한 것은 결국 투기성이 짙어지고 있는 바이오주 투자에 경고를 보낸 것으로 해석된다. 기술적 실현 가능성이 떨어지는 연구개발(R&D)의 비용을 무형자산으로 인식해 영업이익을 부풀릴 경우 투자자들에게 잘못된 투자정보를 제공할 수 있기 때문이다. 지난 2016년 제약·바이오 상장사 152개 중 83개(55%)가 개발비를 자산으로 계상했고 총 규모는 1조4,699억원에 달한다. 글로벌 제약기업은 신약 개발의 불확실성을 고려해 대부분 정부 판매승인 시점 이후의 지출만을 자산화하고 있다. K-IFRS 도입 이후 낙관적으로 자산화한 개발비를 일시에 손실로 처리할 경우 급격한 실적악화 등 투자자 피해로 이어질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 금감원은 “국내와 외국을 단순 비교하는 것은 무리가 있다 해도 국내만 다른 기준을 적용할 수 없다”고 말했다. 다만 우선 위반 가능성이 큰 사항은 회사와 감사인 측에 유의사항을 안내하고 개발비 주석공시 모범사례도 배포해 논란을 줄이기로 했다. 금감원은 “자산화의 합당함을 입증하라는 게 핵심 취지”라고 설명했다.

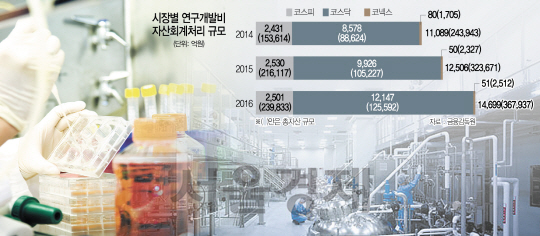

국내 제약·바이오사의 개발비 자산 계상 규모는 매년 늘어나는 추세다. 특히 코스닥 시장은 2014년 8,578억원, 2015년 9,926억원, 2016년 1조2,147억원으로 빠르게 증가하고 있다.

금융당국이 가장 우려하는 부분은 앞서도 지적했듯 자산화한 개발비를 일시에 손실로 처리할 경우 급격한 실적악화가 주가 급락으로 이어질 가능성이 높다는 점이다. 2016년 한미약품은 다국적 제약사와의 기술계약 해지 사태가 터진 후 기존에 연구개발비로 잡아놓았던 455억원을 손실 처리하며 이익이 급격하게 줄어들며 주가는 57만원에서 25만원으로 반토막이 났다.

금감원의 R&D 비용 회계처리 문제에 대해 바이오 업계와 증권사들은 자산화 요건 중 핵심인 기술의 실현 가능성을 따질 때 신약과 바이오시밀러·복제약 등 제품별 특성을 고려해야 한다고 지적했다. 셀트리온은 최근 도이체방크의 회계처리 문제 지적에 “바이오시밀러는 신약과 달리 상업화 가능성이 높기 때문에 제품 성공 가능성이 확보된 시점부터는 개발비의 자산화가 가능하다”고 반박했다. 기술적 실현 가능성을 따지는 과정에서 연구를 진행한 업체와 보수적인 재무 시각으로 보는 감사인, 감독당국 간 ‘좁혀지지 않는 견해차’가 발생할 수밖에 없는 만큼 절충안을 찾아야 한다는 의견도 제기된다.