다음달 최저임금 16.4% 인상 결정은 더 충격이었다. 원 센터장은 “새 정부가 최저임금을 1만원까지 올리겠다고 해서 설마설마 했는데 실제로 16.4%나 올라 해도 너무 한다고 생각했다”며 “요양서비스는 정부가 가격을 통제해 그렇지 않아도 이익이 별로 나지 않는데 최저임금이 크게 올라 경영이 힘들겠다고 느꼈다”고 말했다. 일단 한때 20명이 넘던 어르신과 요양보호사를 반절 정도로 줄여 경영을 이어나갔다.

지난해 12월 정부가 요양보호사 인건비 지급 비율을 올린 것은 결정타가 됐다. 보건복지부는 최저임금이 오른 만큼 요양보호사에게 적정 임금을 보장해야 한다며 인건비 지급 비율을 84.3%에서 86.4%로 높였다. 요양기관은 수가에서 지급 비율대로 인건비를 주고 남은 돈을 시설 운영비로 쓴다. 그런데 인건비 지급 비율이 뛰면서 시설 운영비가 쪼그라들었다. 장기요양보험 4등급인 어르신이 한 달간 방문요양 서비스를 이용했을 때 시설에 돌아가는 금액은 지난해 15만4,700원에서 올해 14만7,700원으로 약 7,000원 줄었다. 3등급 기준으로도 약 2,000원 떨어졌다.

원 센터장은 “계산해보니 요양보호사 인건비를 준 다음 임대료·공과금·유류비 등을 쓰고 내가 가져갈 수 있는 금액은 30만~40만원에 불과하더라”며 “이런 돈으로는 살기 힘들겠다 싶어서 사업을 접기로 했다”고 전했다.

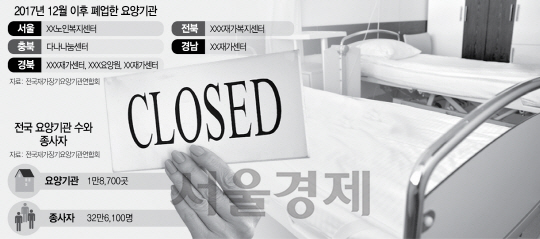

문제는 최저임금 여파에 따른 폐업이 다나나눔센터 한 곳만의 얘기는 아니라는 점이다. 전국재가요양기관연합회에 따르면 지난해 12월 이후 문을 닫기로 결정한 요양기관은 일곱 곳에 이른다. 최저임금 인상과 이에 따른 인건비 지급 비율 상향 등의 이유로 폐업한 사례만 집계한 결과다. 앞으로 최저임금 인상의 영향이 본격화되는 만큼 폐업 사례는 더 불어날 가능성이 높다.

복지부도 이런 상황을 알고 기관의 부담을 줄이기 위한 노력을 하고 있다. 1차적으로 사회복지사 임금을 86.4% 인건비 지급 비율에 포함시킬 계획이다. 그 동안 기관은 시설 운영비로 사회복지사 임금을 지급해왔기 때문에 이렇게 바뀌면 운영에 어느 정도 숨통을 틔울 수 있다.

하지만 이것도 근본적인 해결책은 아니라는 목소리가 많다. 신일영 전국재가요양기관연합회 전문위원은 “요양기관들의 경영난을 해결하려면 인건비 지급 비율 자체를 낮춰야 한다”고 주장했다. 만약 인건비 지급 비율을 낮추면 이번에는 요양보호사 몫이 줄어들게 된다. 정부로서는 진퇴양난의 상황에 놓인 셈이다. 더구나 요양보호사 역시 최저임금 여파로 기본 급여와 별개로 받던 수당인 ‘처우개선비’가 폐지돼 불만을 제기하는 상황이다. 현실을 무시한 최저임금의 급격한 인상이 요양업계 전반에 타격을 주고 있는 것이다.

복지 분야 최저임금 후폭풍은 요양업계에 국한되지 않는다. 장애인활동 지원 분야도 마찬가지다. 실제 서울 구로삶터지역자활센터는 급격하게 오른 최저임금 부담을 이기지 못해 최근 폐업을 선언했다. 전국적으로 요양기관은 1만8,700곳, 요양업계 종사자는 32만6,100명, 장애인 활동 지원 기관은 800곳, 활동보조인은 3만5,000명 정도다.