우리나라 해외자원개발 정책의 ‘잃어버린 5년’이 시작된 지난 2013년 12월. 중국은 다국적 연합군으로 석유수출국기구(OPEC)를 제외한 지역 가운데 최대 규모로 평가되던 브라질 리브라 광구의 개발권을 따낸다. 지분은 20%로 브라질 국영기업인 페트로브라스(40%)를 제외하면 글로벌 오일 메이저인 셸(20%), 토탈(20%)과 어깨를 견주는 수준이었다. 이듬해에는 중국석유천연가스집단(CNPC)가 페트로브라스가 소유한 페루의 석유·가스 광권을 24억달러(한화 2조6,000억원)에 인수하기도 했다. 같은 해 중국 시노펙도 러시아 국영 루크오일이 가지고 있던 지분 50%를 인수해 카자흐스탄 카작 원유 개발 프로젝트를 100% 자회사로 흡수했다. CNPC, 중국해양석유총공사(CNOOC), 시노펙 등 중국 국영기업 3사의 전 세계 광구에 대한 ‘윈도 쇼핑’이 시작된 것도 이 무렵이었다. 2010년부터 2015년까지 전 세계 석유 및 가스광구 지분 매입에 들인 비용이 약 776억달러에 달하는 것으로 추정된다.

이웃 나라 일본도 마찬가지였다. 2014년 일본 미쓰비시는 미국의 자원개발 업체 애너다코로부터 서아프리카 코트디부아르의 해상 광구 지분 20%를 사들인다. 그해 아베 신조 총리의 방문을 기해 일본의 주요 자원 업체들은 멕시코 자원시장의 탐사·개발 운영권도 확보했다.

두 나라가 개점휴업이었던 우리나라와 다른 행보를 보일 수 있었던 이유는 어디에 있을까. 특히 110달러를 넘나들던 유가가 2014년 하반기 50달러선까지 떨어지고 이듬해 20달러대까지 폭락하면서 기나긴 저유가 시대에 접어들었음에도 중국과 일본은 해외자원개발에 열을 올렸다. 전문가들은 출렁이는 유가에 연연하지 않고 꾸준히 자원개발을 이어나갈 수 있는 원동력을 공공의 역할에서 찾고 있다.

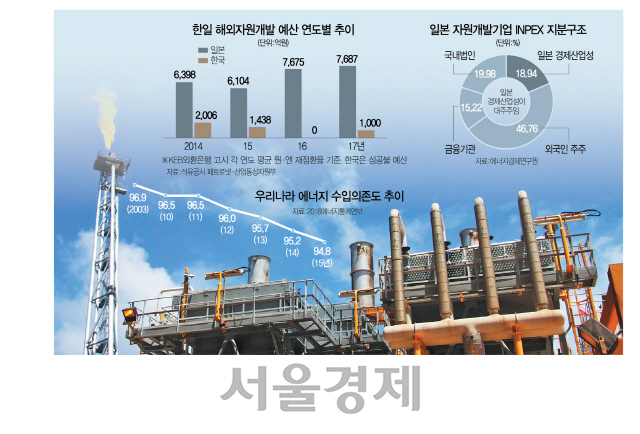

일본 정부는 2014년 642억엔(약 6,398억원)이었던 해외자원개발 예산을 2017년 762억엔(7,687억원)까지 끌어올렸다. 같은 기간 우리 정부는 2,006억원(성공불예산 기준)이었던 예산을 삭감했다가 지난해 1,000억원 수준으로 살려놓았다. 자원개발에 한창 열을 오리던 이명박 정부 당시 예산이 4,000억원에 달했던 것을 감안하면 4분의1토막에 불과하다. 올해에는 30% 삭감된 700억원이 책정돼 있다.

정부의 전폭적인 지지로 민간기업의 자원개발도 급격히 늘었다. 일본은행에 따르면 2010년 4조2,691억엔이던 일본 기업의 해외자원개발 투자액은 2014년 11조4,006억엔으로 2배 이상 증가했다. 그해 엔·달러 평균환율이 100엔당 0.82달러였던 것을 감안하면 934억8,400만달러에 달한다. 중국(712억1,000만달러)보다 많고 우리나라(67억7,300만달러)와 비교하면 14배에 달하는 수준이다. 2012년 22.1%였던 석유·가스 자원개발률도 2014년 24.7%로 덩달아 높아졌다. 2011년 후쿠시마 원전 사고로 원전을 멈춰 세운 탓에 화석연료에 대한 수요가 그만큼 커졌기 때문이다.

주목할 만한 점은 민간기업의 투자를 이끈 주역이 바로 공공이었다는 점이다. 일본 최대 석유기업인 일본국제석유개발주식회사(INPEX)는 같은 기간 투자액을 2,445억엔에서 1조450억엔으로 4배 늘렸다. INPEX는 일본 정부가 2008년 일본국가석유회사(JNOC)를 해체한 뒤 정책금융과 개발 기능을 분리해 민간 석유기업들과 통합시킨 기업이다. 일본 정부는 이 기업의 최대주주일 뿐만 아니라 적대적 인수합병(M&A)을 방어하기 위한 황금주도 보유하고 있다.

일본의 공공 중심 해외자원개발 거버넌스가 주목받는 것도 이 때문이다. 우리나라의 경우 공공뿐 아니라 민간의 해외자원개발도 이제 걸음마 단계에 불과하다. 글로벌 메이저가 겨루는 자원시장에서 성공 스토리를 써내려가기가 그만큼 쉽지 않다는 것이다. 신현돈 인하대 에너지자원공학과 교수는 “해외자원개발을 시작한 지 40년 됐지만 본격적인 대규모 투자가 이뤄진 지는 10년 남짓”이라며 “아직도 한국의 자원공기업은 선순환 구조가 갖춰지지 않은, 꾸준한 투자를 필요로 하는 인생의 청소년 시기에 해당된다”고 설명했다.

전문가들은 우리나라 여건에서는 여전히 공공기관의 역할이 중요하다고 조언한다. 익명을 요구한 자원개발 업계의 한 전문가는 “공공이 깃발을 들고 앞서야 민간도 따라올 수 있는 게 어쩔 수 없는 우리 자원개발의 현실”이라며 “자원공기업이 대규모 부실을 키웠으니 무조건 민간에 개발 기능을 넘기라고 하기보다는 공공의 역할을 축소하되 여전히 중심을 잡을 수 있는 거버넌스를 만드는 게 중요하다”고 말했다.