권위와 권위주의는 전혀 다르다. 말 한 마디에서도 위엄이 넘치는 사람, 힘을 과시하지 않고도 저절로 힘이 느껴지는 사람에게서 우리는 ‘권위’의 긍정적 힘을 본다. 권위자체가 나쁜 것은 아니다. 권위주의는 권위를 부당하게 사용했을 때 주로 발생한다. 자신이 지닌 권위로 아랫사람을 찍어 누르는 사람들, 권위를 도용해 사익을 추구하는 사람들은 권위주의에 찌들어 있는 것이지 ‘권위있는 사람’이라고 하기는 어렵다. 영화 ‘1987’을 보며 나는, ‘권위 있는 척 하지만, 실상은 권위주의에 찌들어 결국 타인의 삶을 파괴하는 사람들’의 언어습관을 면밀히 관찰할 수 있었다. 1980년대의 부당한 권위주의를 상징하는 단어들은 ‘멸공’, ‘충성’, ‘애국자’, ‘남영동’등이었다. 그 비틀린 권위주의의 언어들 중 여전히 강력한 힘을 발휘하고 있는 단어는 바로 ‘빨갱이’였다. 용공분자를 척결하는 것이 곧 애국이라 믿는 박처장(김윤석)에게 자신의 일을 방해하는 모든 사람들은 그저 ‘빨갱이’일 뿐이다. “옳지, 고거이 남영동이지!”라고 말하는 박처장의 얼굴에서는 모든 소통의 가능성을 차단하는 잔인한 권력의 그림자가 짙게 드리워진다.

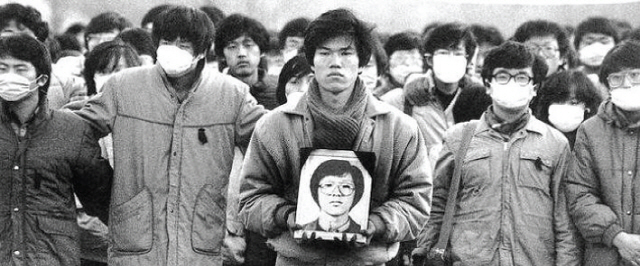

지배계급의 사고방식이 얼마나 어처구니없는 불합리성으로 물들어 있는지를 대표적으로 보여주는 그 시대의 뜨거운 상징이 바로 “탁 치니 억 하고 죽었다”는 문장이다. 이 ‘말도 안 되는 말’이야말로 1987년 6월항쟁의 불씨가 된다. 박처장의 애국심은 사실 ‘반공’과 ‘멸공’의 다른 이름일 뿐이다. 그는 공산주의에 대한 적개심을 애국심으로 착각, 박종철처럼 죄없는 학생들에 대한 폭력과 협박조차도 애국자의 영웅적 행위로 탈바꿈시켜버린다. 박처장의 거의 모든 대화는 ‘권위주의 문장사전 리스트’에 올려도 좋을 정도로 추악한 권위주의의 악랄한 측면을 속속들이 보여준다. 그 부당한 권력에 힘을 실어주는 것은 아랫사람들이 발화하는 나약한 복종의 언어다. “받들겠습니다!” 영화에서 가장 많이 반복된 이 대사는 수평적 소통은커녕 정당한 반론의 제기조차 불가능하게 만드는 굴욕의 상징이다. 부하들은 자신들도 감옥에 끌려가 처벌을 받게 되자 그제야 ‘진짜 사람의 말’을 하기 시작한다. 박처장을 그림자처럼 따르던 조한경(박희순)은 밤마다 자신이 고문한 사람들이 머릿속에서 비명을 지른다며, 마침내 항명한다. “이러고도 우리가 애국자입니까?” 그는 직접 박종철을 죽이지 않았다며 억울함을 호소하지만, 그는 분명 유죄다. 그는 박종철을 이렇게 협박했기 때문이다. “종철아, 여기 남영동이야. 너 하나 죽어나가도 아무 일 안 생겨” 그런 협박의 말들은 청년 박종철을 두 번 세 번 죽이는 칼날 같은 고문의 말들이었다. 이런 공포와 협박의 말로 학생을 취조한 모든 사람들은 ‘심리적 살인’을 저지른 것이다.

요사이 교단에 서며 ‘그래도 참으로 다행이다’라고 느끼는 점은 더 이상 ‘차렷, 경례’같은 인사도 할 필요가 없고, ‘국기에 대한 맹세’를 외치며 국가에 대한 충성을 고백할 필요도 없다는 점이다. 나는 수업에 들어갈 때 내가 먼저 ‘안녕하세요’라고 인사하고, 거리에서 학생들을 봐도 내가 먼저 인사할 때가 많다. 학생들이 강의평가서에서 ‘수업에서 좋았던 점을 쓰시오’라는 문항을 보고는 ‘없다’고 당당하게 써서 교수님들의 마음을 아프게 할 때도 있지만, 나는 그것마저도 학생들의 자유라고 생각한다. 언제든 자신의 의견을 말하는 솔직함은 좋다. 다만 왜 그렇게 생각하는지 좀 더 자세하고 정중하게 이야기하고 글쓸 수 있는 ‘풍부한 표현력’이 길러졌으면 좋겠다. 꼭 엄청난 예의를 갖추지 않아도 좋으니, 더 솔직하게 질문하고, 더 기탄없이 자신의 고민을 이야기했으면 좋겠다. 어떤 상황에서도 자신의 의견을 흔들림 없이 말할 자유, 바로 그것을 얻기 위해 그토록 수많은 사람들이 ‘1987’에서처럼 피 흘리고, 눈물 흘리고, 앞뒤 재지 않고 들이받아 가며 싸워왔으니. 조지 오웰은 진실을 말할 용기의 중요성을 이렇게 강조했다. “거짓이 판을 치는 세상에서는, 진실을 말하는 것만으로도 혁명이 된다”. 거짓이 판을 칠 때 진실을 말할 수 있는 자유, 부당한 권력에 맞서 ‘아니오’라고 말할 수 있는 자유. 그것이 민주주의의 힘이고 권력으로부터 해방된 언어의 힘이며, 어떤 절박한 순간에도 우리 자신이 인간임을 잊지 않게 하는 마음의 구심점이니까.