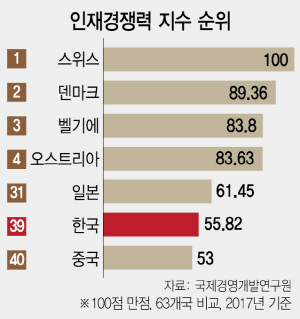

우리나라의 인재 관리는 허술하기 그지없다. 유학 이후 아예 해외에 눌러앉는 학생이 많고 4차 산업혁명에 따른 기업의 인재 관리도 주먹구구식이라 기술 분야 두뇌들이 대거 빠져나가고 있다는 지적이다. 스위스 국제경영개발연구원(IMD)의 ‘2017 세계 인재 보고서’에 따르면 한국의 인재 경쟁력 지수는 100점 만점에 55.82점으로 조사 대상 63개국 중 39위에 그쳤다. 한국은 인재 유지 및 유치와 관련해 ‘노동자 동기부여’에서 10점 만점에 4.12점으로 59위였다. ‘두뇌유출’과 ‘기업 경영 교육’에서도 각각 3.57점과 4.62점으로 하위권인 54위로 나타났다. 재계의 한 관계자는 “슈퍼 인재 확보에 혈안이 된 미국·중국 등과 비교하면 우리는 너무 안이하다”면서 “경제 규모 차이에서 오는 결과라고만 볼 수 없다”고 꼬집었다.

인재 육성 정책도 거꾸로 가고 있다는 비판이 거세다. 어릴 때부터 대학 입시 준비에 매몰 돼 창의성 향상과는 거리가 멀다는 것이다. 교육의 무게중심이 다양성을 장려하기보다는 평균적 교육에 방점이 찍혀 있는 탓이다. 대학이 자율적으로 원하는 인재를 뽑을 수 있는 여건도 아니다. 그러다 보니 학년이 올라갈수록 토론보다는 정답 고르기에 치중한 학습이 될 수밖에 없다.

상황이 이런데도 소모적 논쟁만 반복되고 있다. 지난해 8월 정부가 수능 절대평가 확대를 추진하다 여론이 극명히 엇갈리자 1년 유예 결정을 내려 불신을 자초했다. 논술은 개선보다 단계적 폐지 추세라 시대를 역행한다는 목소리가 적지 않다.