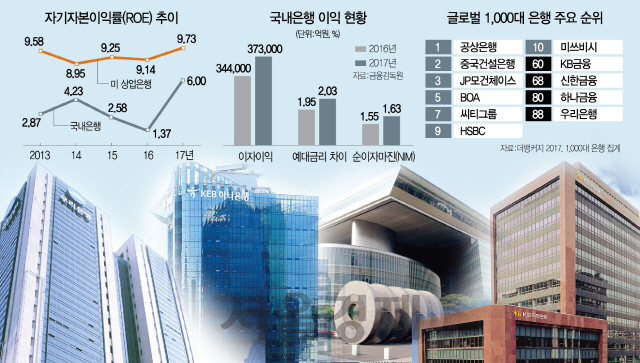

지난해 국내 은행들은 6년 만에 사상 최대 실적을 올렸지만 글로벌 경쟁력은 퇴보되고 있다. 주요 시중은행을 비롯한 국내 19개 은행은 11조2,000억원의 당기순이익을 기록해 전년 대비 8조7,000억원이나 증가했다. 하지만 여론은 싸늘하다. 금리 상승기에 주택담보대출을 중심으로 한 이자이익으로 ‘앉아서 벌었다’는 비판이 나온다. KB국민은행과 KEB하나은행 등은 최대 기본급의 300%에 달하는 성과급까지 받았다. 결국 금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 증가와 점포 축소, 대규모 명예퇴직 같은 비용 절감으로 성과급 잔치를 벌인 셈이다. 금융권 관계자는 “올해 역시 금리 인상 기조가 이어질 것으로 예상됨에 따라 수익성 향상이 기대되는데 혁신창업기업에 자금 공급 등의 공공적 역할을 다해야 한다”고 말했다.

13일 금융권에 따르면 국내 은행들은 여전히 ‘전당포식 영업’을 통한 손쉬운 예대마진 확보에 안주하고 있다는 지적을 받고 있다. 대다수의 은행은 과거 70%를 상회하던 기업대출 비중이 40%대로 줄었다. 그나마 올해 들어 중소기업대출 확대를 외치고 있지만 이마저도 부동산임대업자 같은 소호(자영업자)대출이 포함돼 있어 수치를 높였다. 중기대출은 여전히 담보나 보증 위주이고 은행들이 손쉽게 수익을 올리는 데만 몰두하면서 가계부채는 1,400조원을 돌파했다. 게다가 금융권은 최근 한국GM에 부품을 납품하는 협력업체들의 어음 할인을 거부하면서 협력업체들이 연쇄부도에 내몰릴 수 있다는 우려가 제기됐다. ‘비 올 때 우산 뺏는’ 관행이 잔재하는 모습이다.

무엇이 금융 산업을 거꾸로 가게 하고 있을까. 전문가들은 아직도 팽배한 관치금융과 문재인 정부 출범 이후 목소리가 더 높아진 노치를 나란히 꼽는다.

대표적인 게 점포 축소다. 모바일뱅킹 같은 비대면 거래가 급증하면서 점포 수 줄이기와 인원 감축 같은 몸집 줄이기는 글로벌 트렌드가 됐다. 최근 미국에서는 1년간 문을 닫은 은행 점포가 1,765개에 달하며 금융위기 이후 가장 많은 점포가 없어졌다. 일본은 구조조정과 함께 평일에도 은행 점포 휴업이 가능하도록 규제를 완화하는 방안까지 검토될 정도다.

반면 국내의 경우 점포 하나를 축소하려 해도 정치권과 지방자치단체에서 수도 없는 민원이 들어올 정도이고 노조의 반대도 거세다. 스마트폰·인터넷·자동화기기(ATM)가 영업창구가 됐는데 아직도 오프라인을 고집하는 것이다. 창구 인력을 줄이는 대신 투자금융(IB)이나 자산관리(WM), 여신 전문인력을 늘려야 하는데 노조의 반대로 유연성은 떨어진다. 일자리 창출을 최고 국정과제로 앞세운 정부 역시 점포 축소에 거부감이 강하다. 이로 인해 금융감독원에 따르면 지난해 9월 기준 은행 점포 수는 7,077개로 1년 새 3.8%(279개) 줄어드는 데 그쳤다. 정부와 노조의 눈치를 보는 금융사도 문제인 것이다.

하나금융경영연구소 관계자는 “미국과 일본은 환경 변화에 발 빠르게 대처하고 저금리 시대 규제비용 상승에 따라 비용 절감에 나선 것”이라며 “국내 은행들도 원점에서 디지털 채널과 연계된 종합적인 점포 채널 운영 방안을 고민해야 한다”고 강조했다.

전문인력이 부족한 상황에서 제도의 유연성을 높여 해당 분야의 인재 양성에 더 힘써야 한다는 지적도 있다. 오정근 건국대 특임교수는 “IB 일감을 확보하기 위해서는 구조조정 등 각 분야에 특화된 전문가들이 필요하다”며 “이런 인재를 은행에 끌어들이려면 현재의 경직적인 임금구조와 채용 방식부터 뜯어고칠 필요가 있다”고 말했다.

이러한 이유로 글로벌 경쟁력은 나아질 조짐이 보이지 않는다. 세계경제포럼(WEF)이 지난해 발표한 ‘글로벌 경쟁력 보고서’에 따르면 한국의 금융 경쟁력은 137개국 중 74위에 불과했다. 국제금융전문지 ‘더뱅커’가 지난해 세계 1,000개 은행의 재무현황을 분석한 결과를 보면 국내 금융사는 50위 이내에 단 한 곳도 없다. 익명의 한 금융전문가는 “정부 규제라는 관치와 내부 반대라는 노치를 앞에 세워 금융권 스스로 안주하는 모습이 강하다”며 “절박한 위기의식이 필요한 시점”이라고 꼬집었다. 최고경영자(CEO)의 구호에 그칠 게 아니라 조직 전체가 변해야 하고 금융당국도 금융 산업 홀대론에서 벗어나야 한다는 의미다. 현 상태로는 ‘금융권의 삼성전자’를 기대하기는커녕 ‘우물 안 개구리’ 신세에 머물러 있을 수밖에 없다는 자조적인 목소리도 나온다.

일부에서는 인터넷전문은행을 육성하기 위해 은산분리 규제 완화가 절대적으로 필요하다는 지적이 나오지만 오히려 거대한 은행들이 반대하고 있다는 얘기도 나온다. 전체적인 파이를 키우기보다 알량한 기득권을 지키는 데 에너지를 쏟고 있다는 것이다. 여기에 금융당국도 신산업 육성을 위한 당위성과 은산분리 완화에 반대하는 금융혁신위의 권고 중간에서 이러지도 저러지도 못하면서 전체적인 금융산업 경쟁력은 점점 도태되고 있다는 위기감이 나온다.