광화문 광장이 또 바뀔 것이라 한다. 광화문 복원 공사를 한 지 10년 남짓 지났을 뿐인데 문화재청과 서울시는 한번 더 광화문 본래의 모습을 찾아 대대적인 공사를 시작할 것이라는 계획안을 발표했다. 그토록 찾고자 하는 ‘진짜 모습’이 무엇일까 고민하게 한다.

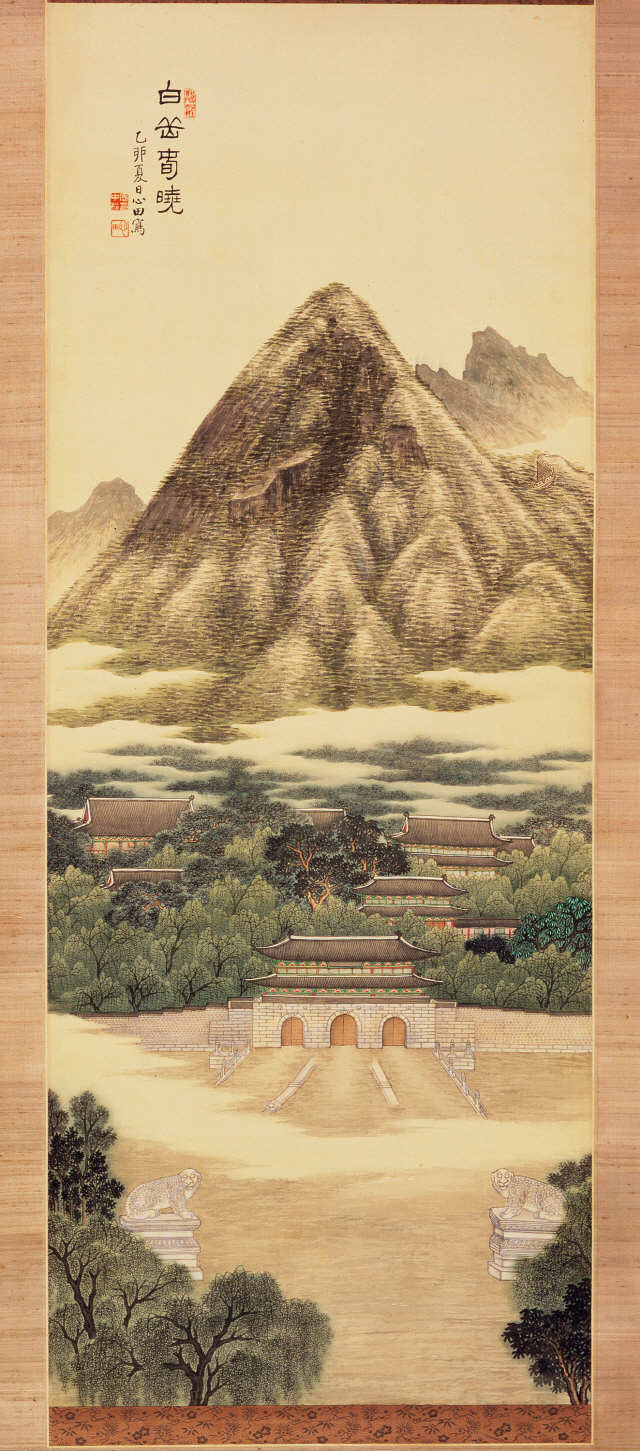

여기, 100여 년 전의 광화문과 그 주변 모습이 그림으로 남았다. 조선의 마지막 도화서 화원이자 20세기 초 근대화단을 대표하는 안중식(1861~1919)의 ‘백악춘효(白岳春曉)’. 지금은 북악산이라 불리는 청와대 뒷산의 원래 이름은 백악산이다. 일제강점기 이후 북악산이란 명칭이 굳어버렸다. ‘백악춘효’를 글자 그대로 풀이하면 백악산의 봄날 새벽이다. 그러나 화가가 그림을 그린 것은 여름날이었다. 제목 옆에 ‘을묘하일심전사(乙卯夏日心田寫)’ 그러니까 을묘년인 1915년 여름에 심전(心田·안중식의 호)이 그렸다고 적혀있다. 꽃 지고 녹음 짙은 것이 여름으로 보이기도 한다.

화면 가운데를 차지한 광화문 정면은 지금 모습과 흡사하다. 잘 다듬은 화강암을 14개 층으로 쌓은 육축(陸築)의 표현도 정확하다. 3개의 홍예문 크기도 비율이 조화롭고 단정하다. 다만 현판이 비었다.

홍예문 앞으로 두 갈래 뻗어나온 월대(月臺)의 흔적이 보인다. 월대는 조선의 주요 건축물 앞에 조성된 일종의 단인데, 땅보다 조금 높은 위치에 널찍하게 마련해 나라의 큰 행사 때 임금이 백성과 만나 소통하는 장소로 이용됐다. 새로이 발표된 광화문광장 복원 계획에 이 월대와 주변을 둘러싼 난간의 복원 계획도 포함됐다. 난간 그린 것만 봐도 투시도법을 자연스럽게 구사한 화가의 실력을 알 수 있다.

그 앞으로 탁 트인 길이 조선에서 가장 크고 넓은 육조(六朝)거리다. 지금은 세종대로와 율곡로가 만나는 지점이다. 그리고 마주한 한 쌍의 해태상이 나뭇잎 사이로, 그림 밖 관객을 바라보며 우뚝 서 있다.

해태 혹은 해치라 불리는 이 상상의 동물은 선악을 구별하고 정의를 지키는 존재로 알려졌고, 특히 불(火)의 산인 관악산의 화기를 막기 위해 궁궐 문앞을 지키는 것이라는 속설이 정설처럼 퍼져있다. ‘고종실록’에는 말을 타고 궐 앞까지 도착한 신하들이 해치 앞에서 내렸다는 기록이 전하니 이 신성한 동물이 지키고 선 그 안쪽에서는 말을 타고 다닐 수도 없었다. 중요한 상징성을 가진 이 해태상을 일제의 조선총독부는 교통 방해를 이유로 치워버렸고 공교롭게도 1924년 10월 불이 나 곤욕을 치른다. 화재사건 이후 일제는 처박아 둔 해태상을 조선총독부 뜰 앞으로 슬그머니 옮겨왔다. 1968년 12월 광화문 복원 때 비로소 문밖으로 나오기는 했으나 담장 밑에 옹색하게 붙은 지금의 위치가 ‘제자리’는 아니다. 그림으로만 봐도 광화문으로부터 한참 떨어져 있다는 것을 확인할 수 있다.

안중식의 이 그림은 참으로 기묘하다. 인물화와 정물화에도 탁월했지만 오원 장승업(1843~1897)의 고전주의 화풍을 물려받은 안중식은 산수화에 특히 뛰어났다. 그럼에도 특유의 유려함을 일부러 거둔 듯, 마치 입까지 치고 올라온 말을 꾹 눌러 삼킨 듯한 억누름과 인내의 묵직함이 느껴진다. 정교하고 세밀한 표현에도 불구하고 어둡고 무거운 기운마저 감돈다.

서울 청진동의 하급관리 집안에서 태어난 안중식은 스무 살을 갓 넘긴 1881년에 신문물을 배우기 위해 중국 텐진(天津)으로 떠나는 젊은 유학생 중 하나로 선발되는 행운을 안았다. 1년간 견문을 넓히고 돌아온 후 세상을 보는 눈이 달라졌다. 귀국한 안중식은 조선 말기 개화 자강운동의 지도자이자 독립운동가인 오세창(1864~1953)의 집안과 가까웠고 그 인연으로 1883년에 거장 장승업을 만나게 된다. 안중식은 장승업의 화실이던 육고화방(六槁畵舫)으로 쫓아다니며 그림을 배웠다. 신(神)들린 필력을 자랑하던 장승업은 고전 그림의 화풍에 관한 이론과 감식안을 전수했다. 조선의 위기 상황에서 위기상황에서 우리 정체성을 확고히 하고자 고전 미학을 탐닉한 것은 안중식이 스승 장승업에게 물려받은 것이라 해도 과언이 아니다.

근묵자흑, 유유상종이라 했으니 오세창 등과의 인연은 안중식을 개화 청년으로 이끌었다. 우표를 만드는 우정총국에서 일했고 30대에는 현감·군수 등 관직에도 몸담았다. 불혹을 넘긴 1902년에는 왕의 얼굴을 그리는 어진제작 업무를 맡았고 소림 조석진과 함께 주도했다. 화가로서의 명성이 높아진 안중식은 화실 ‘경묵당’을 차려 제자를 가르치기 시작했다. 1911년 이왕가의 후원으로 최초의 근대적 미술학교인 ‘서화미술원’이 문을 열자 초대 교수진으로 참여해 근대기 전통회화의 대표 작가들을 키워냈다. 그 시기 제자 중 하나가 고희동(1886~1965)이다. 우리나라 최초의 서양화가인 그가 스승을 개성이나 창의성 없이 중국 그림을 베껴 그리는 인물로 폄하한 것은 참으로 얄궂다. 그 바람에 꽤 오랫동안 안중식은 낡은 전통에서 벗어나지 못한 전근대적 작가로 낙인 찍혔다. 미술사학자이자 평론가인 최열은 “충만한 구도, 아름답고 화려한 색채를 바탕으로 한 안중식 양식은 꿈결 같은 몽환감도 깔끔하고 쾌적한 특징을 지닌다”면서 “안중식에게서 장승업의 고전 형식주의를 발전시킨 신고전파 화풍을 느낀다”고 평했다. 당시는 지킬 것인가 바꿀 것인가의 갈림길에서 민족적 정체성과 개화기 근대성이 엎치락뒤치락하던 때였다. 변화가 화두였지만 격변기 안중식에게는 민족적 정체성과 물려받은 유산을 어떻게 지킬 것인지도 중요한 문제였다. 그리하여 50대의 안중식은 장승업의 화풍을 딛고 남종화와 북종화 양식을 절충한 자신만의 독특한 화풍을 이뤄낸다. 눈으로 본 실경과 마음으로 본 진경을 자유자재로 넘나들던 시기에 그린 것이 바로 이 ‘백악춘효’다.

이 그림에서 화가는 번화가이던 육조거리 양옆으로 늘어선 관공서와 집들은 일부러 지워버렸다. 사람 하나 없으니 활력도 없다. 광화문 너머 담장 안 울창한 수풀 사이로 근정전과 경회루 등의 지붕을 비교적 상세하게 묘사했지만 인적없는 적막감만 맴돌 뿐이다. 안중식은 같은 해 여름과 가을에 걸쳐 각각 2점의 ‘백악춘효’를 그렸다. 여름 풍경은 나무라도 무성했지, 가을에 그린 광화문 풍경은 울창함이 한풀 꺾이고 안개는 더욱 짙어졌다. 심지어 오른쪽 해태상은 보이지도 않는다. 월대 앞쪽으로 동물상의 얼굴로 표현된 장식이 있었는데 그 또한 사라졌다. 사실 1915년의 경복궁은 이미 조선총독부에 의한 훼손이 본격화한 때라 그림 속 전각 상당수는 사라진 상태였다. 일제는 박람회를 연다는 핑계로 전부 4,000여 칸에 이르던 건물들을 없앴고 5,226평의 대지에 서양식 임시 진열관들을 채워 넣었다. 나라의 상징이던 경복궁은 일제의 홍보 공간으로, 식민 통치의 수단으로 전락했으니 늙은 화가의 눈에는 원망스럽게만 보였으리라. 왜곡된 시점으로, 그래서 더 압도적으로 그려진 백악산 아랫자락에 내리깔린 안개가 궁궐을 장악했다. 그 안개가 왕실을 뒤덮더니 광화문 앞 월대와 해태상 사이에까지 깔렸다.

봄날 새벽을 뜻하는 ‘춘효’는 잃어버린 조선 왕조의 영광에 대한 아련함이 배어있다. 당나라 시인 맹호연은 ‘춘효’라는 시를 지어 “봄잠에 빠져 새벽이 오는 줄 몰랐다”고 했다. ‘백악춘효’를 ‘빼앗긴 궁궐의 봄’이라 한 김승익 국립중앙박물관 학예연구사는 “작품의 제작시기와 맥락을 고려해 본다면 옛 궁궐의 지위와 위상을 복원함으로써 망국의 현실에서 벗어나려는 화가의 의도가 분명히 드러나 보인다”고 분석했다.

조선 개국과 함께 터를 잡은 경복궁의 흥망성쇠는 조선왕조 500년을 가로질러 근현대사 100년의 질곡과 다를 바 없다. 경복궁의 정문인 광화문 앞이 조용할 날 없는 것 또한 부침 많은 역사의 한 단면이다. 과거의 원형도 중요하지만 거스를 수 없었던 역사의 변형 또한 그 일부로 받아들일 수 있어야 한다. 빼앗긴 궁궐의 봄을 그린 화가의 마음으로 광화문광장의 진정한 봄날을 꿈꿔 본다.