미국 민간 경제조사기관 콘퍼런스보드에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균 고용 증가율은 지난 2014년 1.4%, 2015년 1.5%, 2016년 1.6%, 지난해 1.9% 등 꾸준히 상승하고 있다. 성장의 과실이 고용으로 고스란히 이어지고 있는 것이다.

반면 한국은 이런 흐름에 역행한다. 콘퍼런스보드에 의하면 한국의 고용 성장률은 2014년 2.1%, 2015년 1.3%, 2016년 1.2%, 2017년 1.2% 등 뚜렷한 하락세를 보이고 있다. 고용 없는 성장의 덫에서 빠져나오지 못하고 있는 셈이다.

고용 성장률을 국제와 비교하면 역주행 현상은 더 극명하다. 콘퍼런스보드가 최근 발표한 ‘총경제 데이터베이스:생산량, 노동, 노동생산성, 1950~2018’ 조사 결과를 보면 한국의 고용 증가율은 2014년만 해도 세계 123개국 중 46위였으나 2015년 80위로 급락했다. 지난해에는 ‘일자리 정부’를 천명한 문재인 정부가 출범했으나 순위는 82위로 더 떨어졌고 올해에는 86위가 예상된다.

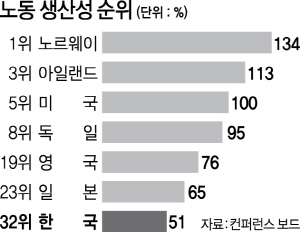

노동생산성 역시 수년째 OECD 35개국 중 27~28위 수준에 정체돼 있다. 특히 생산성 증가율이 갈수록 떨어진다. 한국의 노동생산성 증가율은 2008년 6.5%로 OECD 국가 중 1위를 차지했으나 2012년엔 1.6%(11위)까지 깎였다. 2016년엔 2.3%로 회복되는 기미를 보였지만 지난해 1.9%로 뒷걸음질쳤다.

왜 이런 현상이 나타날까. 전문가들은 경직된 노동시장과 산업 발전을 가로막는 규제 등 고질적인 문제를 방치한 탓이라고 지적한다. 한국은행의 한 관계자는 “한국은 한 번 사람을 뽑으면 웬만하면 평생 고용해야 하고 임금 조정도 어렵다”며 “기업 간 경쟁이 갈수록 심해지는데 노동시장이 이렇게 경직돼서야 어느 기업이 고용을 늘리려 하겠느냐”고 꼬집었다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “노동·규제개혁의 중요성을 알면서도 이해관계자 설득이 어렵다는 이유로 방치한 정부 책임이 크다”고 짚었다. 일례로 기획재정부는 지난해 경제정책방향에서 “한국형 안전유연성 모델을 구축하겠다”고 밝혔으나 실질적인 추진 정책은 감감무소식이다.

상황은 더 악화하고 있다. 문재인 정부는 ‘소득주도성장’이라는 명목을 내세워 최저임금의 급격한 인상, 비정규직의 정규직화, 법인세 인상, 양대 노동지침 폐기 등의 정책을 추진하고 있다. 일자리 정부를 내세우면서 정책은 일자리에 역행하는 것들을 쏟아내고 있는 것이다. 규제 완화 역시 구호만 요란하고 결과물이 없다는 지적이 많다. 유통·통신 등의 분야는 오히려 규제장벽을 높이 올리는 추세다. 오정근 건국대 IT금융학부 교수는 “추가경정예산 등 단편적인 정책만 펼 게 아니라 시장에서 일자리를 원활하게 만들 수 있게 근본적인 구조개혁을 서둘러야 한다”고 강조했다.