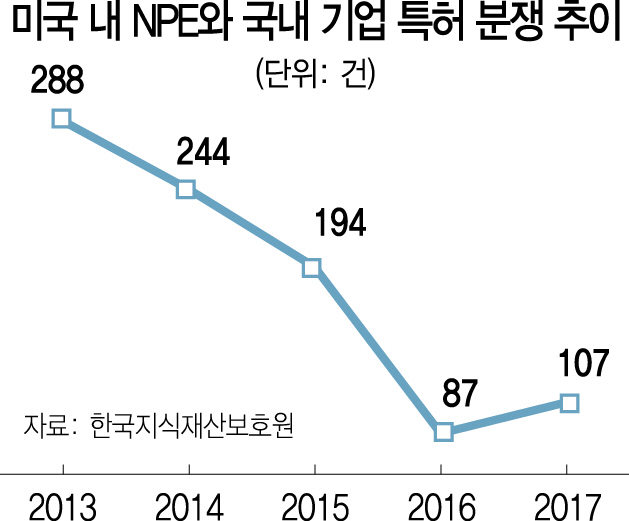

지난해 미국에서 국내 기업을 대상으로 한 특허 분쟁을 주도한 곳은 ‘특허 괴물(patent troll)’로 불리는 특허관리금융회사(NPE)다. 지난 2013년 334건이던 국내 기업의 미국 내 특허 분쟁 피소 건수는 2016년 136건까지 줄어든 뒤 지난해 161건으로 다시 늘어났다. 한국지식재산보호원은 이에 대해 “우리 정보기술(IT) 기업을 대상으로 유니록 등 NPE의 피소 건수가 증가했기 때문”이라고 분석했다.

NPE는 4차 산업혁명과 연관된 정보통신·전기전자 분야를 주 타깃으로 하고 있다. 스마트폰과 반도체 분야에서 국내 기업들의 제품이 전 세계적으로 인정을 받고 있는 만큼 ‘돈벌이’가 된다고 판단하기 때문이다.

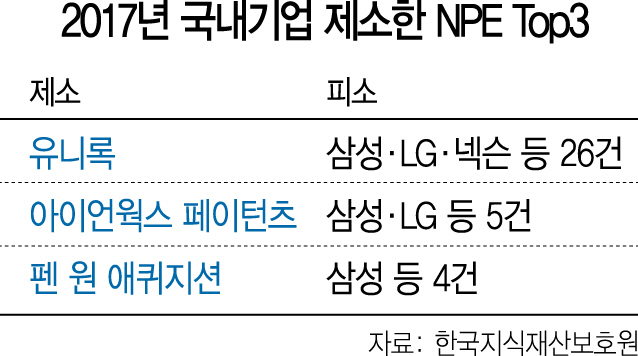

실제로 지난해 미국에서 국내 기업을 상대로 가장 많은 특허 소송을 제기한 NPE 3곳은 모두 컴퓨터 전자기기와 모바일 통신기기, 이동통신기술 관련 특허소송에 강점을 가지고 있는 기업들이다.

국내 기업에 가장 많은 소송을 건 유니록(Uniloc)은 지난해에만 삼성전자(005930)와 LG전자(066570)·넥슨에 총 26건의 소송을 걸었다. 이는 최근 5년간 가장 많은 숫자다. 조세회피처인 룩셈부르크에 소재한 유니록은 삼성전자를 대상으로 스마트폰과 웨어러블 기술을 문제 삼으며 소송을 제기했다. LG전자를 향해서도 스마트폰과 스마트워치 간 제어기술, LG헬스 구동 알고리즘 등과 관련해 소송을 걸었다.

아이언웍스 페이턴츠(Ironworks Patents LLC)는 삼성전자와 LG전자 등에 지난해 5건의 소송을 걸었으며 펜원애퀴지션그룹(Pen One Acquisiton Group)도 삼성전자 등과 4건의 소송을 걸고 다투고 있다. 삼성전자에 집중됐던 소송 공격이 LG전자나 게임업체 등 다른 IT기업으로도 확산되는 추세다.

문제는 NPE, 특히 PAE(Patent Assertion Entity·특허를 사들여 생산활동 없이 소송만 제기하는 NPE)의 무분별한 소송이 제조업체들의 혁신에 걸림돌로 작용한다는 점이다. 심영택 서울대 법학전문대학원 방문교수는 “PAE는 혁신활동은 하지 않으면서 특허를 돈을 들여 사들인 뒤 소위 돈놀이에만 집중한다”며 “물건을 만들지 않으니 제조업체로서는 역소송도 어려워 PAE가 유리한 고지를 점할 수밖에 없다”고 지적했다.

이 때문에 미국 내에서도 꾸준히 NPE의 활동을 제약하려는 움직임이 일어나고 있다. 미국 연방대법원도 2014년 금융거래 소프트웨어 특허와 관련해 CLS은행과 앨리스코퍼레이션 간 분쟁에서 “추상적 아이디어를 일반 컴퓨터 시스템에 연계한 것만으로는 특허로 인정하기 어렵다”는 판결을 내리기도 했다. 이 판결 이후 미국 내 NPE 소송은 주춤해지는 추세를 보였다.

국내 업체들은 NPE 소송에 대응을 강화하는 추세다. 지난해 8월 1일 유니록이 컴퓨터와 모바일기기를 연동시킨 삼성전자 ‘사이드싱크(SideSync)’와 관련해 특허 소송을 걸었다가 9일만에 자진 취하한 것도 초기 대응을 적절하게 했기 때문이라는 평가를 받는다. 삼성전자 관계자는 “유니록이 2017년 5월 HP로부터 특허를 매입한 뒤 삼성전자에 소송을 걸었는데 사실 삼성전자와 HP간에는 크로스 라이센스가 있어 소송이 성립할 수 없었다”라며 “이 점을 적절하게 대응했다”고 설명했다.