신보라 자유한국당 의원은 오는 9월 쌍둥이 출산을 앞둔 예비엄마다. 그는 난임으로 고생하다 지난 연말께 임신에 어렵게 성공했다. 자신의 경험을 토대로 신 의원은 민간기업 근로자의 난임휴직을 도입하는 남녀고용평등법 개정안을 이달 11일 대표 발의했다. 수많은 워킹맘이 난임치료를 위한 휴직을 보장받지 못하는 현실을 알게 된 것이다.

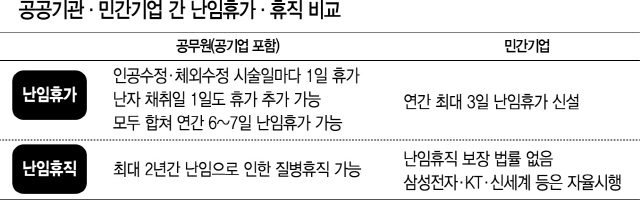

지난 21일 국무회의에서 의결된 개정 남녀고용평등법 시행령에 따라 29일부터 일반 직장인들도 연 3일(유급 1일)짜리 난임휴가를 쓸 수 있게 됐다. 그러나 여성계를 중심으로 아직 충분하지 않다는 목소리가 높다. 3일은 실제 난임치료와 휴식 기간에 비춰 턱없이 부족할뿐더러 최대 2년간 난임휴직도 쓸 수 있는 공무원과 비교하면 지나치게 불공평하다는 지적이다. 신보라 의원은 “상당수 직장 여성이 난임 때문에 일터를 떠나고 있다”며 “여성의 경력단절과 노동력 손실을 막고 출산을 촉진하려면 난임휴직 도입이 필수”라고 강조했다.

인공수정과 체외수정을 비롯한 난임치료는 통상 1년에 여섯~일곱 차례 정도 가능한 것으로 알려져 있다. 의료계는 여성 근로자가 난임 시술 당일마다 하루, 치료를 위한 난자 채취일에 하루씩 휴가를 사용하도록 권고한다. 국가공무원 복무규정 역시 공무원들이 이 기준에 맞춰 난임휴가를 쓸 수 있다고 명시했다. 반면 민간 근로자들은 보장된 난임휴가가 3일에 불과하다. 고용노동부 관계자는 “현재 국내 근로자들의 연차 소진율은 약 50% 남짓”이라며 “난임휴가와 연차를 써서 치료하도록 현행 법령을 설계한 것”이라고 설명했다.

하지만 공무원들은 난임휴직도 신청할 수 있어 민간 근로자와 형평성이 맞지 않는다는 지적이 끊이지 않는다. 국가공무원법에 따라 공무원은 신체·정신상 장애로 휴직을 신청할 때 난임도 사유로 인정된다. 기간도 최대 2년까지다.

민간 근로자는 질병 휴직은 신청할 수 있지만 난임은 근거 규정이 없어 휴직 사유로 인정받지 못한다. 삼성전자·KT·신세계 등 극히 일부 대기업만 난임휴직 제도를 자율 운용한다. 이 때문에 여성들이 난임으로 고민하다 퇴직하거나 임신을 포기하는 사례가 많다. 지난해 청와대 국민청원 홈페이지에는 일본계 회사에 다니는 한 30대 여성이 “난임휴직 의무 규정을 만들어달라”고 청원하기도 했다.

고용부는 2008년 17만3,000명이던 국내 난임진료자 숫자가 2015년 21만4,000명으로 꾸준히 증가하고 있다고 밝혔다. 평균 혼인 나이가 갈수록 높아지는 탓이다. 신보라 의원은 “이번에 발의한 법안은 민간 근로자의 난임휴가 일수를 공무원과 동등하게 늘리고 실질적 치료와 휴식에 도움이 되도록 난임휴직 90일도 보장했다”며 “근로자의 난임휴가·휴직 사용을 막는 사업주에 대한 제재도 필요하다”고 말했다.

/세종=이종혁기자 2juzso@sedaily.com