이주열 한국은행 총재가 우리 경제의 성장 흐름이 지속될 것으로 예상하면서도 “대내외 불확실성으로 낙관할 수 없다”며 조심스러운 입장을 밝혔다. 최근 문재인 정부 내에서 ‘경기침체’ 논란이 불거지고 고용부진이 이어지는 등 경제 곳곳에 ‘빨간불’이 들어오자 경제전망을 낮출 여지를 남겨둔 것이다. 금융시장에서는 한은의 금리인상 시점이 올해 하반기로 늦춰질 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.

한은은 24일 금융통화위원회를 열고 금통위원 전원의 만장일치로 기준금리를 연 1.5%에서 동결했다. 지난해 11월 0.25%포인트 올린 이후 4번 연속 동결이다. 금통위의 결정문인 ‘통화정책방향’과 한은 총재 기자간담회에서는 경제상황에 대한 우려를 드러내는 대목이 다소 늘었다.

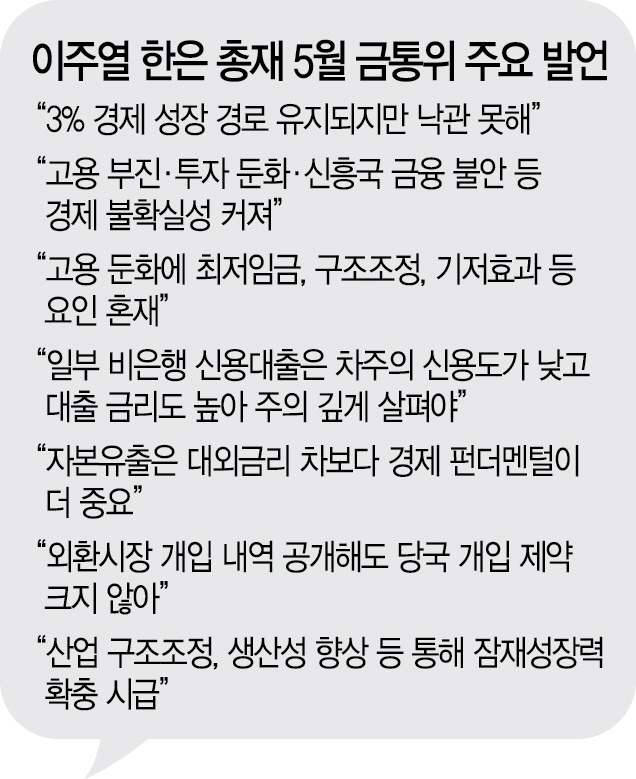

경제성장세에 대해서는 3%대의 기존 성장률 전망치를 유지하면서도 ‘불확실성이 커졌다’는 단서를 달았다. 이 총재는 “고용 부진, 투자둔화, 신흥국 금융불안 등 경제 불확실성이 커지고 있다”고 말했다.

3개월째 신규취업자 10만명을 밑도는 고용지표에 대해서는 ‘부진’이란 표현을 썼다. 지난달 금통위에선 ‘회복세 둔화’ 정도 언급에 그쳤던 것을 감안하면 우려의 강도가 커진 것이다. 이 총재는 다만 최저임금 인상의 영향에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 “최근 고용 둔화는 최저임금 인상 외에 산업 구조조정, 기저효과 등 여러 요인이 혼재해 있다”고 말했다.

지난달에는 양호한 흐름이라고 평가했던 설비투자도 이번 통방문에서는 ‘둔화되고 있다’고 표현을 바꾸었다. 최근 경기침체 논란 촉발의 계기가 된 ‘산업생산 부진’ 등을 감안한 것이다. 가계부채에 대한 우려도 강도가 다소 높아졌다. 이 총재는 “비은행 신용대출은 차주의 신용도가 낮고 대출 금리도 높아 주의 깊게 살필 필요가 있다”고 말했다.

다만, 미국 기준금리 인상으로 인한 자본유출 우려에 대해서는 ‘가능성이 크지 않다’며 선을 그었다. “자본유출은 대내외 금리차보다는 경제펀더멘털에 더 크게 영향을 받는다”는 이유에서다. 최근 신흥국 자본유출이 우리나라에 전이될 가능성에 대해서도 “경상수지 흑자 기조를 유지하고 있고, 외환보유액도 풍부해 다른 신흥국과는 상황이 다르다”고 말했다. 현재 한국과 미국이 금리차는 0.25%포인트이며 미국이 6월 기준금리를 인상하면 금리차는 0.5%포인트로 확대된다. ‘외환시장 개입 내역 공개로 인해 외환당국의 손발이 묶이는 것 아니냐’는 우려에 대해서는 “그 정도의 공개로는 크게 제약받지 않는다”고 말했다.

금융시장은 이번 만장일치 동결을 금리인상 시점의 연기 신호로 받아들이고 있다. 미국과의 금리 역전에도 불구하고 경제상황을 감안해 금리 인상 시점을 최대한 늦출 것이라는 얘기다. 골드만삭스는 최근 올해 한은의 기준금리 인상 횟수를 2회에서 1회로 줄이고 시기를 7월에서 10월로 늦추기도 했다.

금융시장의 한 관계자는 “기존에는 5월 소수의견 후 7월 인상이 대세였으나 최근 경기침체 논란을 겪으면서 10월 이후 인상론이 고개를 들고 있다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “오는 6월 미국의 금리인상이 기정사실화 돼 있고, 하반기에도 추가 인상할 가능성이 높은 만큼 한은도 하반기 한차례 정도는 금리에 손을 댈 수 밖에 없을 것”이라고 말했다.