월 2만원 가량에 1GB 이상 데이터 제공을 골자로 한 보편요금제가 휴대전화 이용 패턴 변화 등 현실을 제대로 반영하지 못해 시장왜곡을 초래할 것이란 우려가 커지고 있다. 정부는 국회 통과 과정을 거쳐 올 하반기에 도입한다는 계획이지만, 시장이 아닌 정부가 요금을 결정하는 ‘계획 경제’ 성격을 띠고 있어 소비자 효용 증대는 커녕 시장 혼란만 부추길 것이란 전망까지 나온다.

27일 과학기술정보통신부의 전기통신사업법개정안 28조를 살펴보면 보편요금제 요금은 ‘전년도 통신사 수익에서 가입자 통화량 또는 데이터 이용량을 나눈 값의 1~2배에서 정한다’고 돼 있다. 관련 법에 따라 보편요금제 요금은 전년도 데이터 이용량이 많을수록 내려가는 구조다.

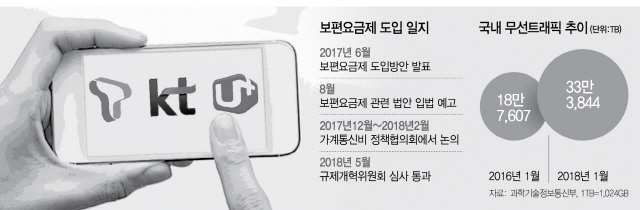

문제는 보편 요금제 기준을 2년마다 재검토해 고시해야 한다는 점이다. 현재 데이터 이용량은 2년마다 두 배 가량 증가하고 있어 요금제가 갱신될 때마다 크게 바뀔 가능성이 높다. 실제 과기정통부 통계에 따르면 국내 무선트래픽은 지난 2016년 1월 18만7,607TB(1TB=1,024GB)였지만 2018년 1월에는 33만3,844TB로 늘었다. 반면 보편요금제 산정 기준이 되는 이통사 요금 수익은 제자리다. 보편요금제 의무출시 사업자인 SK텔레콤(017670)은 지난 2016년 통신 수익으로 10조8,109억원을 벌어들였지만 지난해에는 10조8,650억원에 그쳤다. 이 같은 추세가 계속된다면 보편요금제는 2년에 한 번씩 반값이 될 수밖에 없는 상황이다.

보편요금제가 제공하는 데이터의 경우 관련 법에 따라 2년마다 제자리걸음 하거나 되레 줄어들 전망이라 입법 취지를 살리지 못한다는 지적도 나온다. 관련법 28조는 보편요금제 데이터 제공량을 ‘일반적 이용자 전년도 평균 이용량의 100분의 50 이상 100분의 70 이하로 한다’고 돼 있다.

일반적 이용자에 대해서는 아직 기준이 불명확하지만 앞서 과기정통부 설명에 따르면 무제한 요금제 가입자를 제외한 일반 요금제 가입자가 될 가능성이 높다. 지난 3월 일반 이용자의 월 데이터 이용량은 1,880MB로 석 달 전(1,989MB) 보다 되레 줄었다. 약정할인율 상향에 따라 상대적으로 요금 부담이 낮아진데다 데이터 이용량 급증으로 무제한 요금제 가입자가 늘어난 탓이다. 보편요금제가 통신시장 변화를 제대로 반영하지 못한다는 지적이 나오는 이유다.

과기정통부 측은 전문가, 소비자단체, 이해관계자 등으로 구성된 협의체에서 의견을 수렴한 뒤 장관이 보편요금제 요금 및 데이터 제공량을 결정한다는 점에서 큰 문제가 없다는 입장이다. 과기정통부 관계자는 “일반적 이용자 기준과 관련해 일부 헤비유저를 제외하는 방안 등을 고민하고 있다”며 “아직 법제처 심사가 남아있고 국회 통과 과정에서 세부 내용이 바뀔 수 있다”고 밝혔다.

다만 장관이 그때그때 상황을 보고 보편요금제 가격 및 데이터 제공량을 결정할 수밖에 없는 구조라는 점에서 논란은 계속될 전망이다. 특히 정부가 보편요금제 관련 기준을 변경하려면 또다시 법령을 개정해야 해 시장 변화에 대한 대응은 늦을 수밖에 없다. 시장 변화에 발맞춰 요금제 및 데이터 제공량을 바꿀 수 있는 탄력적인 구조가 작동할 수 없는 셈이다. 통신업계 관계자는 “지금처럼 시민단체의 목소리가 큰 상황에서는 보편요금제 요금이 낮다가 시장 친화적인 정부가 들어서면 다시 요금이 높아질 수 있는 ‘이현령비현령’인 상황”이라며 “정부는 ‘관(官)은 치(治) 한다’는 생각을 버리고 알뜰폰 활성화나 제 4이동통신 도입 같은 경쟁강화로 통신요금 해법을 찾아야 한다”고 말했다.