문재인 대통령은 지난달 31일 국가재정전략회의에서 “출범 1년이 지나도록 혁신성장은 뚜렷한 성과와 비전이 없다”고 지적했습니다. 그러면서 “(혁신성장은) 우리 경제부총리를 중심으로 경제팀이 규제혁파에도 속도를 내달라”고 강조했습니다. 특히 정부가 소득주도 성장과 최저임금 부작용에 대한 비판에 잘 대응하지 못하고 있다고 했습니다. 경제팀에 대한 질책입니다.

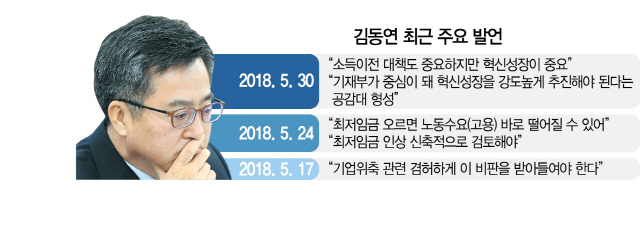

이날의 메시지는 몇 가지가 있습니다. 우선 소득주도 성장과 관련해 장하성 청와대 정책실장의 손을 들어준 것입니다. 지난달 중순부터 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 최저임금의 급격한 인상의 부작용을 설명해왔습니다. 하지만 이날 문 대통령은 “최저임금 인상 효과가 90%”라고 대놓고 밝혔습니다. 부총리의 입지가 좁아진 셈입니다. 이를 반영하듯 지난달 29일 청와대는 장하성 실장과 ‘함께’ 다른 장관들이 소득주도성장의 보완책을 논의한다고 했습니다.

부총리가 장관급 실장이 주재하는 회의에

문 대통령의 90% 발언으로 최저임금과 소득주도 성장에 관한 한 부총리는 힘을 못 쓰게 됐습니다. 소득주도 성장은 장하성, 혁신성장은 김동연으로 굳어지는 모양새입니다(혁신성장은 부총리를 중심으로 해달라고 주문).

왜 그럴까요. 청와대 정책실장은 장관급(장관 예우)입니다. 김동연 부총리는 말 그대로 ‘부총리’입니다. 부총리가 장관보다 높습니다. 그런데 장관도 아닌 장관급 회의에 ‘원 오브 뎀(여럿 중 한명)’으로 참석한다는 게 무슨 뜻이겠습니까. 청와대는 부인하지만 경제부총리의 영향력은 줄어들 수밖에 없는 부분입니다.

게다가 청와대 인사들은 ‘비서’입니다. 정책은 내각이 하는 것이지 청와대 인사들이 하는 게 아닙니다. 스텝, 즉 참모들이 정책 전면에 나서면 어떻게 될까요. 비슷한 생각을 갖고 있으면서 현장과 정책경험이 없는 이들이 정책을 하면 정책이 잘못될 가능성이 높습니다. 진단부터 실행까지 문제가 생길 수 있다는 것입니다.

경제는 문외한? 통계 입맛대로 해석

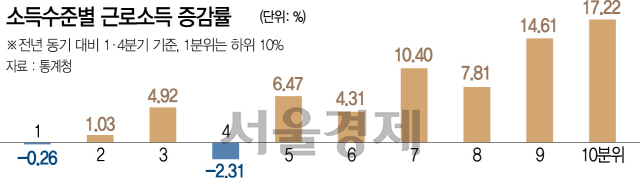

실제로 최저임금 통계 논란은 이를 잘 보여줍니다. 문재인 대통령이 가구소득을 10개(10분위)로 나눈 통계를 보고 최저임금 인상의 긍정적인 효과가 90%라고 밝혔지만 실제로는 하위 10% 가구 외에 중하위층인 4분위(30~40%)도 근로소득이 감소한 것으로 확인됐습니다.

김의겸 청와대 대변인은 1일 최저임금 효과 90%에 대해 “통계청에서 나온 1·4분기 가계소득동향 자료를 더 깊이, 더 구체적으로 들여다본 것”이라며 “10개 단위로 나눴을 때 하위 10%가 최저임금 인상에도 불구하고 가계소득이 오히려 떨어졌다는 결과를 대통령이 본 것”이라고 밝혔습니다. 즉 10개 분위 가운데 9개 분위의 소득이 늘었다는 얘기입니다. 통계청은 “최저임금의 영향을 보는 만큼 근로자 가구의 근로소득이 기준일 것”이라고 설명했습니다.

서울경제신문이 해당 통계를 통계청 포털사이트에서 확인해봤더니 1분위의 월평균 소득이 전년 대비 -0.26%(-3,016원), 4분위도 -2.31%(-7만4,645원)였습니다. 나머지 소득계층은 1~14% 올랐는데요. 당초 대통령의 설명과 달랐습니다. 다른 기준으로 봐도 상황은 같습니다. 전체 가구(근로자+비근로자)의 근로소득과 총소득은 1~5분위가, 근로자 가구의 총소득은 2~3분위가 마이너스였는데요. 청와대가 기초자료를 재가공했을 수도 있지만 국민에게 설명할 때는 공식 통계대로 90%가 아닌 80%라고 했어야 한다는 지적이 나옵니다. 그들끼리 비공개 자료를 놓고 국민들에게 설명하는 것은 말이 안 되는 것이죠. 통계청에 공개된 공식자료는 다른 말을 하고 있기 때문입니다.

더 걱정스러운 것은 청와대가 경제를 잘 모른다는 느낌입니다. 청와대의 한 핵심관계자는 “통계청이 공개한 것 이외의 비공개 통계(10분위 자료)를 기반으로 말한 것”이라면서도 10분위 자료를 홈페이지에 공개하느냐는 질문에는 “자세한 내용은 모른다”고 답했습니다.

혁신성장 관료에 힘 실어준 적 있나

혁신성장은 더 문제입니다. 겉으로는 경제부총리에 힘을 실어줬지만 안을 들여다 보면 완전히 ‘속빈 강정’입니다. 혁신성장의 핵심은 규제완화입니다.

그런데 부처에서 관료들이 할 수 있는 게 있고 아닌 게 있습니다. 혁신성장의 성과를 내기 위한 규제, 즉 핵심규제들은 청와대가 풀어줘야 합니다. 자잘한 규제들은 부총리가 하려면 할 수도 있을 겁니다. 하지만 원격의료와 택시공유서비스, 대기업의 농업 진출 같은 것은 관료가 할 수 있는 부분이 아닙니다. 법개정 사항이 대부분이고 이익단체의 반발이 커 정치적으로 풀어야 하기 때문입니다. 의사와 농민, 그리고 택시근로자의 반발, 즉 유권자 표를 청와대가 넘을 수 있어야 가능합니다. 그것도 사회적 대타협이 필요한 부분입니다.

이뿐입니까. 노동개혁은 제대로 손조차 대지 않고 있습니다. 혁신성장을 하려면 노동유연성이 필요합니다. 안전망을 구축하는 것과 함께 유연성이 있어야 기업들이 자유자재로 혁신을 할 수 있습니다. 청와대가 정권 초에 강력하게 드라이브를 걸고 여당과 함께 밀어붙여도 될까말까한 것들입니다. 이런 부분을 풀어주지 않고 경제부총리에 “혁신성장에 성과가 없다”고 하는 것은 언어도단입니다. 정부의 한 관계자는 “규제완화를 하려고 해도 국민들이 체감을 느낄 만한 중요한 핵심 규제는 정부 차원에서 할 수 있는 게 없어 무력감을 느낀다”며 “청와대가 여당과 함께 발 벗고 나서도 어려운 일을 공무원들에게만 떠넘겨 놓고 책임을 묻는다는 건 말이 안 된다”고 토로했습니다.

경제부총리에 믿고 맡겨야

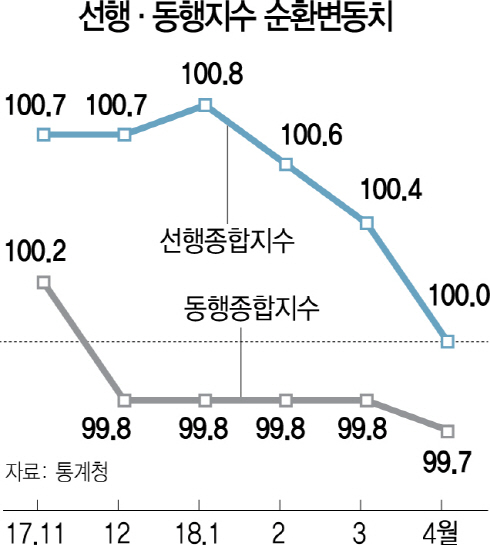

경제부총리는 경제컨트롤타워입니다. 올 들어 경기하강 조짐이 곳곳에서 나타나고 있습니다. 지난달 31일 통계청이 발표한 ‘4월 산업활동동향’을 보면 산업생산을 제외한 대부분의 경기지표가 나빠졌습니다. 소비를 보여주는 소매판매는 지난 1월 1.9%, 2월 0.6%, 3월 2.9% 증가했지만 지난달에는 1.0% 감소했는데요. 투자동향을 보여주는 4월 설비투자지수는 전월보다 3.3% 감소했습니다.

앞으로의 경기를 예고하는 선행지수 순환변동치도 3개월째 하락세입니다. 선행지수 순환변동치는 2월과 3월 각각 0.2포인트 떨어진 데 이어 4월에는 0.4포인트 하락했다. 지수 자체도 기준치인 100에 턱걸이했다. 100 미만이면 경기 하강 국면입니다.

여기에 ‘반도체 외끌이’ 성장은 우리 경제의 아킬레스건입니다. 특정 분야에 의존도가 높으면 그만큼 리스크도 커집니다. 경제는 경제부총리에 믿고 맡겨야 합니다. 경제 ‘쓰리톱(김동연 부총리, 장하성 청와대 정책실장, 김상조 공정거래위원장)’이라거나 “장하성과 김상조도 부총리”라는 말이 나오면 되겠습니까. 그럴 거면 무엇하러 경제부총리를 시켰나요. 청와대가 곰곰이 생각해봐야 할 부분입니다.

/세종=김영필기자 susopa@sedaily.com