그냥 그 곁에만 있으믄 배도 안 고프고, 몇 날을 나도 힘도 안 들고, 잠도 안 오고 팔다리도 개뿐허요. 그저 좋아 자꾸 콧노래가 난다요. 숟가락 건네주다 손만 한번 닿아도 온몸이 다 찌르르허요. 잘 있는 신발이라도 다시 놓아주고 싶고, 양말도 한번 더 빨아놓고 싶고, 흐트러진 뒷머리칼 몇 올도 바로 해주고 싶어 애가 씌인다요. 거기가 고개를 숙이고만 가도, 뭔 일이 있는가 가슴이 철렁허요. 좀 웃는가 싶으먼, 세상이 봄날같이 환해져라우. 그 길로 그만 죽어도 좋을 것 같어져라우. 남들 모르게 밥도 허고 빨래도 허고 절도 함시러, 이렇게 곁에서 한 세월 지났으면 혀라우.

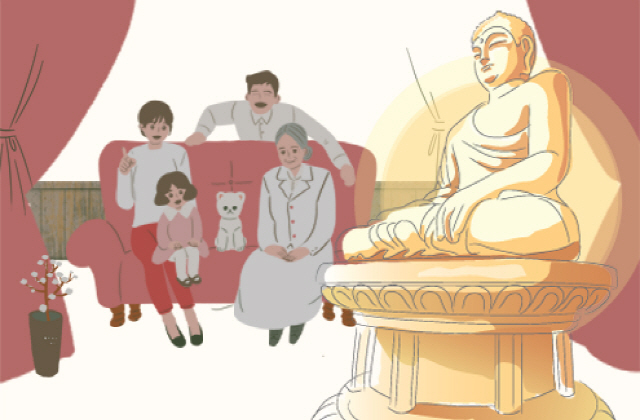

몰랐어요. 배고플 때 밥 주시고, 쉰내 나는 옷 빨아 주시고, 반찬 투정해도 숟가락 다시 쥐어주시고, 힘들고 잠 부족해도 늘상 웃으시던 당신, 어머니 보살. 몰랐어요. 아침상 차려 주고, 넥타이 골라주고, 흰머리 쓸어주던 당신, 마누라 보살. 몰랐어요. 점심 사주고, 차 사주고, 술 사주던 당신, 선배 보살. 몰랐어요. 손끝만 닿았을 뿐인데 두 뺨 울타리에 해당화 번지던 당신, 짝사랑 보살. 남 보살피느라 제 꿈 미룬 이들을 보살이라 한다지요? 절이란 참 이상하지요? 몸 낮출수록 더욱 높아지고 거룩해지니 말입니다요. <시인 반칠환>