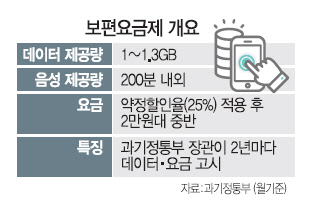

5일 과학기술정보통신부와 업계에 따르면 월 2만원대에 1GB 이상의 데이터 제공을 골자로 한 보편요금제가 이달 국무회의 의결을 거쳐 국회에 제출된다. ‘기업의 경영 자율권을 침해한다’는 반대 목소리가 높지만 문재인 대통령의 통신비 인하 핵심 공약인 ‘기본료 폐지’를 대체해 나온 법안이라는 점에서 정부의 의지가 어느 때보다 강하다.

이통사들은 보편요금제 도입 명분을 약화시키기 위해 ‘울며 겨자 먹기식’ 출혈경쟁도 불사하고 있다. KT(030200)가 지난달 내놓은 ‘LTE 베이직’ 요금제가 대표적이다. 해당 요금제는 월 3만3,000원에 음성·문자 무제한과 데이터 1GB를 제공하며 25% 선택약정 할인을 받을 경우 2만4,750원에 이용할 수 있어 보편요금제보다 되레 혜택이 많다. 기존 1GB 데이터를 제공하던 ‘LTE 데이터 선택 38.3’ 요금제와 비교해 요금이 5,400원가량 저렴하다. 이 때문에 고객 100만명이 해당 요금제로 갈아탄다고 가정하면 연간 매출 감소액만 648억원 수준이며 상위 요금제의 잇따른 요금 인하 효과까지 감안하면 수천억원의 추가 매출 감소가 예상된다. SK텔레콤(017670)과 LG유플러스(032640) 또한 저가 요금제 개편을 고심하고 있어 업계 전체적으로 조 단위의 수익 감소까지 우려된다.

과기정통부는 보편 요금제 출시로 이통사 매출이 약 7,800억원 줄어들 것으로 보고 있다. 반면 이통 3사 입장에서는 매출 감소분 보다 2년마다 바뀌는 보편요금제 요금 및 데이터 제공량이 경영 불확실성을 높인다는 점에서 핵심 독소조항으로 꼽고 있다. 이 같은 ‘제 살 깎아먹기’식 경쟁으로라도 도입 저지에 나서는 이유다. 이통사 고위 관계자는 “정부가 경쟁을 촉진하라고 ‘메기’를 풀겠다는 것인데 결과적으로 통신생태계 전체를 잡아먹는 ‘상어’를 풀어놓는 꼴이 될 것”이라고 우려했다. 김도훈 경희대 경영대학 교수는 “알뜰폰 활성화 같은 대안이 있는데 굳이 보편요금제를 밀어붙일 이유가 없다”며 “정부가 개입하면 장기적으로 시장 비효율이 초래되는 만큼 시장 경쟁을 촉진하는 논리로 요금 인하 논쟁이 진행돼야 한다”고 말했다.