북미 정상회담 이후 종전선언 기대감이 높아지면서 투자업계에도 북한을 투자 대상으로 바라보는 시각이 늘어나고 있다. 북한의 제1 교역국인 중국은 물론 미국 등 서방 자본도 관심이 높아졌다. 국내 대기업도 북한 특별팀을 구성해 정치적 동향을 탐색하고 투자 시나리오를 검토하기 시작했다. 실제 투자까지는 풀어야 할 숙제가 산적하다. 북핵 사찰 방법 등 세부 내용을 놓고 언제든 결렬 가능성이 있고 그 가능성이 최소화한 뒤에야 경제 제재가 풀리고 자본의 이동이 자유로워지기 때문이다. 투자 문이 열린 이후에는 미국의 세계은행(WB)·중국의 아시아인프라투자은행(AIIB) 등이 주도권 다툼을 벌일 것이라는 전망도 나온다.

국내 한 기관투자자는 17일 “중국은 물론 미국 등에서도 북한 투자 수요가 높다”며 “국제기구가 마중물 역할을 해주고 장기 투자에 따라 일정한 수익을 일부 보장해 주는 구조라면 국내보다 글로벌 펀드에서 먼저 투자할 가능성이 있다”고 말했다.

앞서 마이크 폼페이오 미 국무장관은 북핵 해결을 전제로 미국 자본이 전력 생산을 위한 에너지 그리드 구축, 농업 인프라 등에 투자할 수 있을 것이며 이를 위해 제재 조치를 완화할 수 있다고 밝혔다.

금융당국 관계자는 “북한에 인프라 등 투자 수요는 무궁무진하며 국제기구와 민간 자본이 들어와 수익을 낸 전례는 많다”고 설명했다. WB 산하 기관인 IFC는 개발도상국 민간기업에 투자하면서 경영권을 취득하지 않는 원칙을 지녀 민간 자본과 함께 재무적 투자자로 협력할 수 있다. ADB는 과거 몽골 에너지 인프라와 베트남 교통·교역 개선 필요 프로그램에 차관과 기술 지원을 하기도 했다.

국내에서도 재계 10위권 기업 대부분이 북한 투자와 관련한 조직을 만들거나 동향을 수집하는 등 발 빠르게 움직이고 있다. 롯데는 북방 태스크포스(TF)를 구성했다. 롯데그룹은 2016년에도 북한에 경공업 단지와 유통상가, 호텔 등을 결합한 투자 방안을 구상했다가 대북 투자 금지로 이를 접었다. 삼성그룹은 삼성증권이 북한투자전략팀 만들었고, 그룹 내 북한 전담 조직도 최근 활동을 재개한 것으로 전해졌다. 대북 독점사업권을 갖고 1,500명의 관련 조직을 운영했던 현대그룹도 최근 TFT를 꾸리고 경협 재개에 대비하고 있다.

북한도 다양한 단계의 인프라 투자를 유치할 의사를 밝히고 있다. 김정은 위원장은 지난 4월 남북 정상회담 당시 북한을 ‘가난한 나라’라고 지칭하며 철도 등 구체적으로 투자가 필요한 분야를 지목하기도 했다.

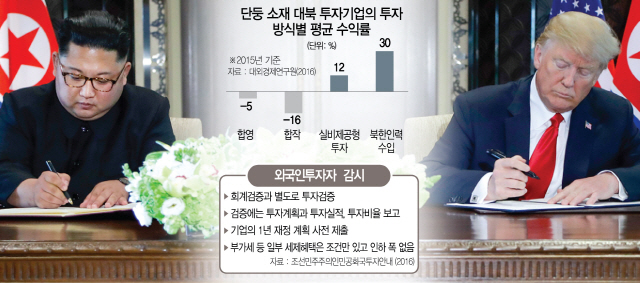

북한의 대외경제투자협력위원회가 펴낸 조선민주주의인민공화국투자안내 책자를 보면, 북한은 첨단기술·과학연구부문 등 정부가 장려하는 산업뿐만 아니라 오수나 오물처리 같은 기초적인 시설에도 세제 혜택을 부여하며 해외 자본을 유치하고 있다.

김일성의 유훈으로 여기는 관광산업은 김정은 위원장이 적극 지휘하고 있어 투자 유치 가능성이 거론된다. 김 위원장은 세계적인 관광도시인 스위스 베른에서 유학했으며, 2013년 마식령 스키장을 개장한 뒤 2015년 베른에서 열린 국제 관광 박람회에 나서 홍보하기도 했다. 마식령 스키장이 위치한 원산은 1997년부터 추진해온 원산관광특구에 위치해 있다. 북한은 원산 시내 갈마 반도에 외국인카지노를 지을 계획이다. 당장 중국 관광객을 비롯해 장기적으로는 한국과 일본 관광객을 끌어들이겠다는 복안으로 풀이된다.

북한의 관광 인프라가 이웃한 중국이나 마카오 등 주변 관광선진국에 비해 경쟁력이 높지 않다는 평가가 아직은 높다. 관광 수익이 독재 체제를 공고화하는 데 쓰인다는 비판도 여전하다. 다만 한국을 포함한 관광 코스로 확대된다면 관광객 수요를 높이고 투자 수요를 끌어올릴 수 있다는 평가가 나온다. 전세계 3대 투자자인 짐 로저스는 “북한에는 사회기반시설이 가장 먼저 좋은 분위기를 보일 것이고 한반도에 평화가 확실하게 정착되면 많은 관광객이 한국을 방문하고 관련 인프라 산업도 발전할 수밖에 없다” 라고 전망했다.

다만 정치적 리스크가 해소되더라도 투자 과정에서 또 다른 헤게모니 다툼이 벌어질 수 있다는 평가가 나온다. 미국이 주도하는 세계은행이나 국제통화기구(IMF)와 중국이 의장국인 AIIB간 충돌이 벌어질 수 있다는 것이다. 일반적으로 북한은 중국의 투자를 선호할 것으로 알려지지만, 2017년 중국이 대북제재를 강화하면서 중국 의존도를 줄여야 한다는 인식이 북한 사회 전역으로 퍼졌기 때문에 달라질 것이라는 전망이 나온다.

/임세원 권용민기자 why@sedaily.com