자원 부국 중국이 지난 4월 남태평양 공해상에서 희토류 ‘잭팟’을 터트렸다. 중국의 해양과학탐사대는 남태평양 동부 해상의 심해 분지에서 희토류가 풍부하게 쌓여 있는 150만㎡ 면적의 퇴적지를 발견했다. 이에 질세라 중국의 희토류 수출 중단 선언으로 자원 전쟁의 중요성을 깨달은 일본도 지난 4월 오가사와라제도 미나미도리시마 주변의 배타적경제수역(EEZ) 해저에서 전 세계가 최소 수백 년 동안 사용할 수 있는 분량인 1,600만톤에 달하는 매장량을 발견했다고 밝혔다.

휴대폰과 반도체·전기차 등 첨단제품 생산에 필수적인 희토류와 리튬을 두고 경쟁국 중국과 일본이 자원개발에 열을 올리는 사이 한국은 사실상 손을 놓고 있다. 이명박 정부에서 벌어진 해외 자원개발 비리를 뿌리 뽑겠다며 정부가 검찰 고발 등 사정 정국으로 몰고 가면서 공기업뿐 아니라 민간 자원개발 업계 역시 숨을 고르고 있다.

이 같은 상황은 서울경제신문이 자원개발 업계로부터 받은 ‘2017년 광물 해외 자원개발 현황 보고서’에서 확연히 드러난다. 자료를 보면 신(新)전략광물로 분류되는 희토류와 리튬 수입액은 4억3,426만달러다. 이에 대한 우리나라의 자원개발률은 0.1%다. 사실상 100% 해외업체로부터 수입에 의존한다는 얘기다. 올라가도 모자랄 판에 자주개발률은 더 떨어졌다. 2016년 0.2%였던 것이 지난해에는 절반 수준으로 하락한 셈이다.

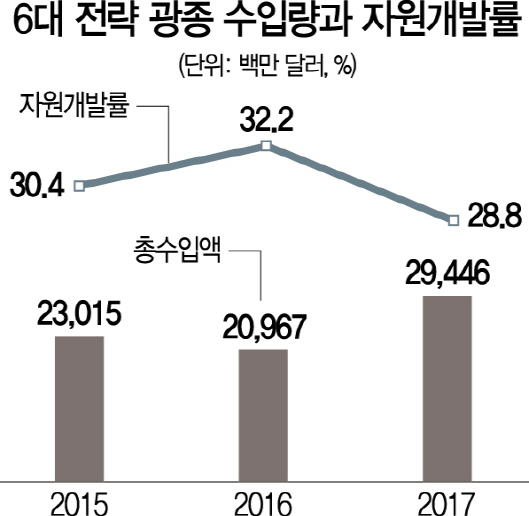

우라늄과 니켈·아연 등 6대 전략광종 역시 사정은 마찬가지다. 2016년 6대 전략광종 수입액은 210억달러에서 2017년 294억달러로 급등했지만 자원개발률은 32.2%에서 28.4%로 떨어졌다. 자원개발률이 20%대로 떨어진 것은 5년 만이다. 유연탄의 경우 50%에 달했던 자원개발률이 2017년에는 37.6%로 급락했다. 반면 한국과 비슷한 처지인 일본의 6대 전략광종 자원개발률은 60%다. 박근혜 정부에서부터 자원개발 공기업이 손이 묶인 상태에서 민간기업 역시 광물개발에 소극적인 태도를 보이면서 수입은 늘고 생산은 줄어드는 현상이 고착화되는 모양새다.

자원개발에 손을 놓게 되면 결국 4차산업 전쟁에서 뒤질 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 자원개발 업계 관계자는 “일본은 중국과의 센카쿠열도 분쟁에서 중국으로부터 희토류 수입이 금지되자 자원이 무기화되는 현실을 알게 됐다”며 “검찰 수사가 끝나기 전까지 자원개발 사업에 손을 놓을 것이 아니라 정부가 합리적인 자원개발 비전을 서둘러 제시해야 한다”고 주장했다. 올해 포스코가 리튬 자원개발 사업에 뛰어들기는 했지만 민간 업계의 반응은 여전히 자원개발에 냉담하다. 민간기업의 한 관계자는 “자원개발 비리와 엮일까봐 해외 자원개발 특별융자 신청도 꺼리는 기업이 있다”며 “정부가 자원개발을 민간 주도로 한다는데 구체적인 방안은 나오지 않고 있다”고 밝혔다.

10%의 성공한 해외 자원개발이 전체 자원개발 회수액의 상당 부분을 차지하는 것으로 나타나면서 단기 성과 위주의 자원개발 성패 기조에서 벗어나야 한다는 목소리에도 힘이 실리고 있다. 현재 우리나라가 진출한 광물 분야의 해외 자원개발 사업은 379개로 이 중 성패 여부가 결정된 사업은 272개다. 이 중 진행되고 있는 사업 107개를 제외한 272개 사업 가운데 성공한 사업은 28개로 10.3%에 그쳤다. 그럼에도 10%의 성공한 사업에서 거둔 누적 회수액은 56억1,900만달러로 전체 누적 회수액의 74%를 차지했다. 보고서는 “해외 자원개발 성공률이 낮다는 점은 전문적이고 체계적인 탐사, 사업 타당성 검토 능력이 보완돼야 한다는 점을 의미한다”고 지적했다. 다만 “해외 자원개발 사업은 성공 시 높은 회수가 이뤄지기 때문에 대규모 투자와 긴 회수시간을 고려해야 한다”고 덧붙였다. 정치적인 판단이나 단기간의 잣대로 자원개발 사업을 평가하는 분위기는 바뀌어야 한다는 것이다.