미국과 중국 간 무역분쟁이 가열되면서 우리 반도체 기업으로 불똥이 튈지 관심이다. 일단 미 무역대표부(USTR)는 지난 15일(현지 시간) 추가 조사를 통해 중국산 반도체를 2차 관세 부과 대상 품목에 넣을지 결정하겠다고 밝혔다. 하지만 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 움직임에 촉각을 곤두세우면서도 중국에서 미국으로 가는 물량이 전체의 2%에 불과한데다 관세 적용도 쉽지 않아 그 여파는 크지 않다는 입장이다.

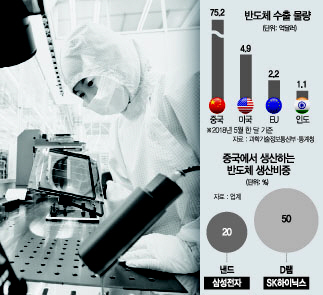

◇中→美 반도체, 전체 생산량 2% 수준=반도체는 스마트폰 등 IT기기와 가전에 들어간다. 그런데 미국에는 가전 공장 자체가 드물다. 대부분 중국 등 인건비가 싼 곳에서 가전을 만들거나 수입한다. 가전 공장이 별로 없는 만큼 반도체를 중국에서 대거 들여와 조립할 일도 없다. 물론 삼성전자, LG전자는 세탁기 공장 등을 미국에 두고 있다. 일부 반도체가 수입될 수 있다는 얘기다. 하지만 삼성전자는 중국 시안에서 낸드를, SK하이닉스는 우시에서 D램을 만든다. 이 반도체는 주로 스마트폰, PC, 서버 등에 들어가는 고사양 제품이다. 중국에서 만든 한국 반도체가 미국에 수입되는 물량은 극히 적을 거란 추론이 가능하다. 실제 지난해 국내에서든 해외에서든 한국 기업이 만든 반도체가 미국으로 직접 수출된 물량은 전체의 5%에 불과하다. 업계의 한 임원은 “중국에서 생산하는 반도체 대부분은 현지에서 소화되고 일부가 해외로 나가는데 그것도 패키징을 한국에서 하기도 해 중국에서 곧장 미국으로 향하는 물량은 전체 생산의 2% 정도”라고 말했다.

◇반도체는 20년 넘게 무관세 거래된 품목=반도체는 1996년 정보기술협정(ITA)에 따라 무관세로 거래된다. 반도체가 들어가는 스마트폰, PC 등도 마찬가지로 IT 기기로 분류돼 무관세 대상이다. ITA에는 74개국이 서명해 세계 IT 교역 중 ITA 가입국 비중이 97%에 이른다. 사실상 모든 IT 교역에 적용된다고 봐도 무방하다. 이 때문에 반도체를 특허 소송, 담합 조사 등으로 견제할 수 있어도 관세부과는 ITA 위반이라 힘들다는 말이 나온다. 안기현 반도체산업협회 상무는 “보호주의 공세가 노골적이라 상식에만 기댈 수는 없다”면서도 “미국이 반도체에 관세를 때리면 ITA 협정 자체가 무력화된다는 점에서 미국에도 부담”이라고 지적했다.

◇미국 예비 관세 리스트에서도 반도체는 빠졌다=미국은 이번에 1차로 340억 달러 규모의 818개 품목에 대해 7월 6일부터 관세를 부과키로 했다. 반도체는 공청회 등 추가 검토를 거쳐 관세 부과 여부를 결정할 284개 품목에 속해 있다.

업계는 이와 관련 지난 4월 예비 리스트에 반도체가 들어가지 않은 점에 주목한다. 당시 리스트에는 반도체와 관련한 트랜지스터, 발광다이오드(LED) 등이 모두 빠졌다. 그래서 이번에도 비슷한 결과를 기대하는 분위기다. 업계가 우려하는 대목은 미국이 ITA 위반을 감수하고서라도 우리 반도체가 들어간 중국산 IT 제품에 관세를 때릴 가능성이다. 반도체뿐만 아니라 부품 수출이 많은 우리 기업에 직격탄이 될 수 있다. 물론 이 경우에도 미국 소비자에 부담이 전가되고, 세탁기와 달리 국내 반도체를 대체할 물량 자체가 없다는 점에서 미국이 쉽게 빼들 카드는 아니다. 특허공세 등에 혈안인 데서 보듯 반도체를 눈엣가시처럼 여기는 미국이 번번이 관세 리스트에서 반도체, IT기기 등을 빼는 데는 그만한 이유가 있다. 업계의 한 관계자는 “미국이 중국의 제조업 굴기를 견제하려는 의도가 강한 만큼 추이를 지켜봐야 한다”며 “미·중 다툼의 3자 격인 우리로서는 최악의 시나리오를 피하길 바랄 뿐”이라고 말했다.