이에따라 식품의약품안전처, 의약품안전관리원, 건강보험심사평가원 등 관련 기관들이 의사·약사들의 적정 처방·조제를 유도할 대책을 마련할 필요성이 제기됐다.

19일 한국보건의료연구원(NECA)에 따르면 김도훈 고려대 안산병원 가정의학과 교수, 이진이 NECA 부연구위원팀은 지난 2006~2015년 50세 이상 PPI·H2RA 복용군을 대상으로 고관절(엉덩관절) 등이 부러진 골다공증성 골절 현황을 비교분석해 이런 결론을 도출했다.

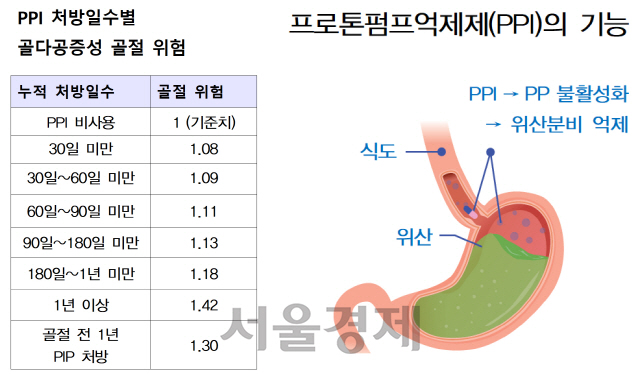

PPI는 위산분비 억제 효능이 강력하지만 칼슘 흡수를 방해, 골다공증성 골절 위험을 높이는 단점이 있어 한 번에 2주 이내로 처방된다. 하지만 재발이 잦은 소화성 궤양과 역류성 식도염 특성상 자주 처방받는 경우가 흔하다. H2RA는 PPI보다 위산분비 억제 효과와 부작용 모두 적다.

김 교수팀이 PPI 또는 H2RA를 2005년에는 처방받지 않았지만 2006~2015년에 신규로 처방 받는 등의 요건을 충족한 50세 이상 239만명가량을 분석했더니 10년 동안 3.3%(7만8,465명)에서 골다공증성 골절이 발생했다.

김 교수팀은 최종적으로는 골절군 5만9,240명과 비골절군 29만6,200명을 비교했다. 골절 발생 전 1~10년 동안의 PPI 누적 처방일수, 골절과의 연관성을 분석해보니 PPI 복용자의 골절 위험은 처방 기간이 길수록 커졌다. 누적 처방일수가 30일 미만이면 PPI를 복용한 적이 없는 사람보다 골절 위험이 8% , 60일 이상~90일 미만이면 11%, 180일 이상~1년 미만이면 18%, 1년 이상이면 42% 높았다. 1년 이상 PPI 복용자의 연령대별 골절 위험은 1.35~1.78배였다. 골절 발생 이전 1년 동안 PPI를 복용한 적이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 골절위험이 1.3배(매분기 4주 이상 복용자는 1.37배) 높았다.

김도훈 교수는 “PPI 처방 때 반드시 환자의 누적 복용기간을 확인하고 긴 경우 처방을 지속할지 주의 깊게 판단해야 한다”며 “특히 골절 위험이 큰 고령자, 골다공증 환자, 여러 만성질환 동반 환자들에게는 PPI 장기 복용의 위험성을 알리고 골절예방 노력을 병행해야 한다”고 강조했다.

이진이 부연구위원은 “심평원이 의약품안전사용서비스(DUR)를 통해 의사·약사에게 특정인에 대한 6개월 동안의 처방·조제약 이력을 조회할 수 있도록 하고 있는데 PPI에 대해 조회기간을 늘려주거나 ‘PPI 장기처방률’ 지표를 도입해 적정 처방을 유도할 필요가 있다”고 지적했다.

심평원은 벤조디아제핀계 약제 장기 사용 시 노인 인지기능을 떨어뜨려 낙상·골절 등 위험을 높일 수 있다는 우려에 따라 지난해 ‘벤조디아제핀계 약제 장기처방률’ 지표를 도입해 관리하고 있다. 50세 이상 PPI 장기 처방자에게 PPI 대신 H2RA를 투여하도록 유도하는 것도 방법이다.

한편 지난 10년간 국내에서 소화성 궤양 및 위식도 역류질환으로 PPI 또는 H2RA 처방을 받은 환자는 3,500만명에 이른다. 전체 소화성 궤양 치료제 시장에서 PPI의 비중은 2006년 22%(910억원)에서 2011년 32%(2,660억원)로 증가했다. 약이 잘 듣지 않아 약 대신 내시경 치료나 수술을 선택하는 역류성 식도염 환자도 늘고 있다.

연구 보고서 원문은 NECA 홈페이지(www.neca.re.kr)에서 확인할 수 있다.