# 하루 종일 비가 내렸던 6월 평일 서울 강남의 한 피부 클리닉. 이날 예약된 환자는 총 941명이었지만 예약 취소와 미방문자를 뺀 실제 방문자 수는 701명에 그쳤다. 약 30%가 오지 않은 셈이다. 특히 이 가운데 아무런 연락 없이 ‘잠수’를 탄 인원은 169명으로 예약 부도(노쇼·no show)율이 18%에 달했다. 당일 예약 취소율은 7.5%였다. 해당 병원의 김모 원장은 “화창한 날에도 예약 부도율은 10%, 당일 취소율은 7%에 달한다”고 말했다.

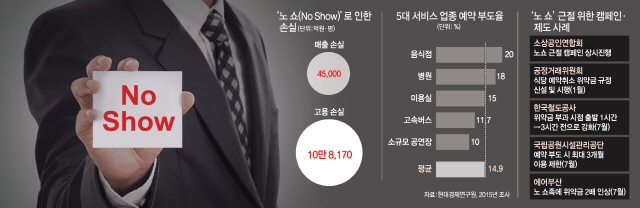

최근 몇 년간 예약 부도, 즉 ‘노쇼’가 사회적 문제로 떠오르면서 해당 문제에 대한 소비자의 의식이 많이 개선됐지만 여전히 사회 곳곳에서 이 같은 ‘비양심’은 사라지지 않은 모습이다. 현대경제연구원이 발표한 자료에 따르면 지난 2015년 음식점, 미용실, 병원, 고속버스, 소규모 공연장 등 5대 서비스업종의 평균 예약 부도율은 15%에 이른다. 예약 부도로 인한 매출 손실만도 연간 4조5,000억원에 이르는 것으로 집계됐다. 한 자영업자는 “노쇼는 일종의 ‘소비자의 갑질’로 볼 수 있다”며 “문제는 이 같은 갑질에 대해 하소연도 할 수 없다는 점”이라고 토로했다.

◇예약 암환자도 ‘노쇼’, 무료 공연은 예약 부도율 30%=서울 시내의 한 대형병원 암센터. 예약 시간이 다가오는데도 환자 김모(54)씨가 나타나지 않자 간호사가 여러 차례 전화를 걸었다. 예약 시간이 한참 지나 전화를 받은 김씨. 그는 “다른 병원에도 예약해놓았는데 고민 끝에 그쪽으로 가기로 했다”고 말했다.

해당 의료진은 “통상적으로 예약 한 번에 몇 달씩 걸리는데 예약한 환자가 나타나지 않으면 진료가 시급하거나 예약을 하지 못한 다른 환자들의 소중한 기회를 앗아가는 셈”이라며 “암이 중증질환인 만큼 여러 병원을 비교하는 마음은 이해하지만 이럴 때마다 허탈한 기분이 든다”고 말했다.

실제로 연세대 보건대학원의 김태현 교수팀이 지난 2013년 3월~2014년 2월 세브란스병원에 진료 예약을 한 암환자 68만여명을 대상으로 분석한 결과 노쇼 비율이 3.86%에 달했다. 이는 암환자 25명 중 1명 꼴로 예약 부도를 한 셈이다.

무료 공연장은 더 심하다. 지난달 말 경기도 파주시시설관리공단이 주최한 ‘문화가 있는 날-‘뻔’하지 않은 펀(Fun)’한 클래식 공연의 예약자 가운데 30%가 나타나지 않았다. 사전 예약 당시에는 준비된 전 석(300석)이 매진된 상태였다. 공단 관계자는 “노쇼족으로 인해 다른 시민들에게 돌아갈 수 있었던 문화 혜택이 사라졌다”며 “공연을 준비하신 관계자들의 의욕이 떨어지는 등 눈에 보이지 않는 피해도 컸다”고 하소연했다.

◇개선됐지만 아직 갈 길 먼 ‘선진 예약 문화’=노쇼 캠페인에 불이 붙은 건 2015년 ‘스타 셰프’ 최현석이 노쇼 고객을 비판하는 글을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리면서부터다. 최 셰프는 자신이 일하는 업장에서 노쇼로 인한 손실액이 월 2,500만원에 이른다고 밝히며 사회적 공감대를 이끌어냈다. 이후 정부·민간단체 등을 중심으로 노쇼 근절 캠페인이 진행됐다. 페널티를 부과하는 등 노쇼 근절을 위한 제도들도 속속 도입되고 있다.

실제로 이 같은 노력들은 효과가 있었다. 취재 결과 대부분의 업장에서 최근 노쇼 고객이 감소한 것을 체감한다고 답했다. 정옥 준오헤어 본부장은 “예약 문화가 처음 자리 잡기 시작한 10년 전만 해도 예약 부도율이 50%에 달했다”며 “최근 3년 동안 예약 부도율이 20% 내외더니 올해에는 매장당 일주일에 1건 정도로 떨어졌다”고 말했다.

롯데호텔 서울의 식음료 업장도 예약 부도율이 최근 감소하는 추세인 것으로 나타났다. 롯데호텔의 한 관계자는 “복수 확인절차(문자 또는 전화)를 시행하고 대규모 단체 예약에 대해서는 예약금을 받았더니 노쇼 수가 줄어들었다”고 전했다. 호텔에서는 예약 부도율이 더욱 적었다. 시그니엘서울 스테이의 경우 한 달에 1~2건 정도 노쇼가 발생했다. 공연도 마찬가지였다. 산울림소극장 관계자는 “5년 전 노쇼족이 10명 중 3명꼴이었다면 현재는 1~2명 정도”라고 말했다.

하지만 선진 예약 문화가 정착되려면 아직 멀었다는 것이 전문가 및 현장의 설명이다.

청담동의 한 레스토랑 셰프는 “예약 시간보다 늦게 도착하거나 바로 직전에 취소하는 것도 미리 준비한 재료를 낭비하는 것이어서 업체 입장에서 ‘넓은 범위의 노쇼’나 다름없다”고 말했다. 그는 “고객이 예약 시간보다 5~10분만 늦어도 서비스에 차질이 생긴다”고 했다. 이어 “최소 3일 전에 예약하고 부득이한 경우 전날까지는 취소하는 선진 예약 문화가 자리 잡았으면 하는 바람”이라고 덧붙였다./변수연·허세민기자 diver@sedaily.com