사용자위원 9명이 불참하면서 직접 적용받는 근로자만 약 500만명에 달하는 2019년 최저임금은 노동계와 공익위원이 결정하게 됐다. 올해는 소상공인들이 초유의 최저임금 불복종 방침까지 들고 나올 정도로 노사 갈등이 격렬했다. 문재인 정부의 ‘최저임금 1만원’ 공약이 노사가 달리는 평행선의 간격을 더욱 넓히는 가운데 최저임금제도를 대폭 수술하자는 목소리도 커지고 있다.

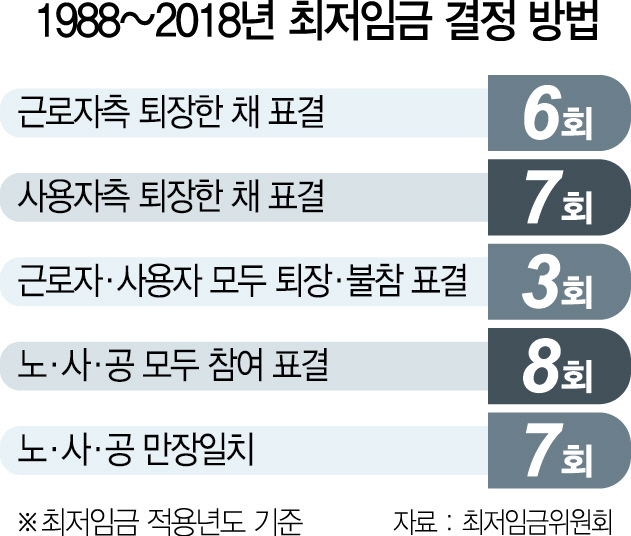

최저임금위원회에 따르면 최저임금제도가 도입된 1988년부터 지난해(적용연도는 2018년도)까지 노동계 혹은 사용자위원 중 한쪽이 반발해 표결에 불참한 횟수는 31년간 16차례다. 올해를 포함하면 17차례다. 모두 표결에 참여한 것은 15차례뿐이다. 특히 2010년부터는 지난해만 빼고 매해 노동계와 사용자 측이 번갈아가며 표결에 불참하는 추세다.

최근 3년간은 근로자위원들이 기계적으로 “1만원”을 외치면 사용자위원들은 반사적으로 “동결”을 주장해왔다. 더욱이 노동계는 올해 최저시급(7,530원) 대비 43.3% 올린 1만790원을 내년 최저시급으로 제시했다. 최저임금 산입범위에 정기상여금과 복리후생비가 포함돼 인상 효과가 줄어든 만큼 최저임금이 더 올라야 한다는 얘기다. 동결을 요구한 사용자 측은 영세 소상공인들의 최저임금 인상 충격을 막기 위해 업종별 인상률 차등화 방안을 제시했지만 최저임금위가 표결로 부결시키자 아예 회의장을 박차고 나갔다. 최저임금위의 한 사용자위원은 “노동계가 반(半)기계적으로 1만원을 매해 들고 나오니 사용자도 기계적 동결을 주장하면서 논의가 극단을 달린다”고 전했다.

오는 2020년까지 최저임금 1만원을 달성한다는 현 정부 방침은 노사 갈등의 골을 더욱 깊게 만들고 있다. 최저임금위는 올해 최저임금을 2002년 이후 최고치인 16.4%나 올렸다. 2020년 1만원을 맞추려면 내년과 내후년 최저임금 모두 15%대 인상을 이어가야 한다. 다만 올 들어 6월까지 실업자 수가 6개월 연속 100만명을 넘어서는 등 고용지표가 악화하면서 정부에서도 최저임금 속도조절론이 힘을 받는 상태다. 내년 최저시급도 여론과 고용악화를 고려해 약 10% 인상된 8,000원대 초반에서 결정될 것이라는 전망이 지배적이다.

재계와 소상공인들은 정부와 노동계가 최저임금을 과하게 끌어올리면서 지급 여력이 갈수록 부족해진다고 주장한다. 서울경제신문이 고용노동부에 대한 정보공개 청구로 확보한 ‘2017·2018년 1~5월 최저임금법 위반 건수’를 보면 최저임금 지급 의무 미준수 사례는 지난해 205건에서 올해 584건으로 무려 184.8%나 늘어났다.

이런 가운데 현행 최저임금 결정 체계를 대폭 수술해야 한다는 의견도 많다. 최저임금위원 제도 개선이 대표적이다. 정진석 자유한국당 의원은 최저임금위 공익위원을 국회에서 추천하는 법안을 최근 대표발의했다. 현재 최저임금위 공익위원은 고용부 장관이 일괄 제청해 대통령이 임명한다. 한 재계 단체 관계자는 “현 제도로는 독립성·전문성을 발휘해야 할 공익위원들이 정권의 입맛에 휘둘릴 여지가 많다”고 지적했다.

최저임금의 직접 영향을 받는 영세 소상공인과 저임금 근로자들을 보호하기 위해 관련 사안을 한꺼번에 논의할 기구가 필요하다는 주장도 있다. 노동계의 한 관계자는 “올해 최저임금위 파행은 소상공인이 겪는 모든 경제적 부담의 원인을 최저임금에 돌린 탓도 크다”며 “노사정 대화체에서 최저임금과 상가 임대료 등의 문제를 전방위로 풀어나가야 한다”고 강조했다.