지난해 종교 박해로 중동국가를 떠나 한국을 찾은 K(41)씨는 1년이 지나도록 난민제도에 대해 까마득히 몰랐다. 난민법은 출입국항에 난민신청 절차를 안내하도록 돼 있지만 출입국사무소의 누구도 알려주지 않았고 공항 한쪽에 붙은 안내문은 영어와 한글로만 게재돼 있다. 15개월간 공장에서 일하다 뒤늦게 난민을 신청한 K씨에게 출입국사무소는 “체류기간이 긴 것으로 봐 가짜 난민 같다”며 체류연장을 거부했다. K씨의 법률대리를 맡은 김세진 공익법센터 어필 변호사는 정부를 상대로 체류연장불허처분 취소소송을 준비하고 있다.

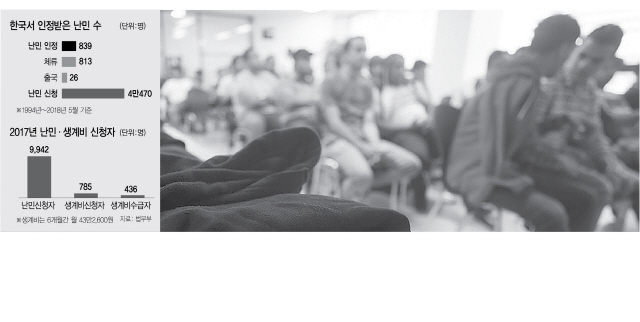

난민 수용을 둘러싼 논란의 쟁점은 ‘수용하느냐, 마느냐’로 좁혀지고 있다. 하지만 정작 한국 사회가 이미 난민으로 지정한 이들의 삶은 묻지 않는다. 난민협약 가입 후 24년간 한국이 인정한 난민은 839명. 이들 가운데 26명은 4%라는 경쟁률을 뚫고도 한국을 다시 떠났다. 무엇이 이들의 발걸음을 돌리게 했을까. 18일 서울경제신문과 만난 난민단체는 “겉으로는 난민정착제도가 잘 돼 있는 것 같지만 실제 난민들은 언어·일자리 소개 등 자립 디딤돌이 거의 없다”며 “한국에 남은 난민들도 사실상 사회 최하위 계층으로 내몰리고 있다”고 입을 모았다.

난민들이 한국 사회 정착 과정에서 가장 어려움을 겪는 영역은 일자리다. 난민법은 난민인정자·신청자의 취업을 허가하고 있지만 실제 구직에 필요한 일자리 정보나 통역서비스·취업알선 등은 찾아볼 수 없는 실정이다. 고용노동부는 내국인들이 꺼리는 농어촌이나 공장 생산직 노동자를 유치하기 위해 동남아시아 외국인에게 일자리를 알선해주고 있다. 하지만 같은 일을 하겠다고 나서는 난민신청자에게는 일자리 정보조차 제공하지 않는다. 심지어 출입국사무소는 난민신청자에게 “고용계약서를 미리 써 오면 취업허가를 내주겠다”는 황당한 요구까지 하고 있다.

노동 일선에서 밀려난 난민들은 인력사무소를 찾아가 손짓 발짓으로 겨우 일자리를 구하고 있다. 실제로 서울경제신문이 입수한 서울 영등포구 대림동 인력사무소의 ‘노무직 대기 명단’에는 난민인정을 받은 G-1 비자 취득자 30명이 인력사무소에 대거 등록돼 있었다. 인력사무소 관계자는 “중국 동포도 안 가는 최악의 일자리에 난민이 자원한다”고 귀띔했다.

‘알아서 살아남으라’는 당국의 태도는 생계비 제도에서도 드러난다. 현행법상 난민신청자는 신청 후 6개월 동안 생계비를 지원받을 수 있다. 하지만 지난해 9,942명 난민신청자 중 생계비를 신청한 인원은 785명(7%)에 불과했다. 난민신청자 대부분이 생계비 지원제도 자체를 모르고 있어서다. 그마저도 351명은 생계비 심사 기준인 ‘취약계층’에 미달해 탈락했다.

난민 재사회화의 부담은 고스란히 민간으로 돌아온다. 난민단체 피난처는 난민들에게 농업·천막 제조, 자동차부품 제조업 등 일자리를 알음알음 소개해주고 있지만 사정이 여의치 않다. 이호택 피난처 대표는 “취업활동을 알아서 하라고 하는데 민간에서 일자리를 연결하기에 시간이 많이 걸리고 세밀하게 할 일도 많다”며 “난민의 안정적인 사회통합을 원한다면 정부 차원에서 취업시스템을 정교하게 만들어야 할 것”이라고 전했다. /신다은·서종갑·오지현기자