문화재청은 김홍도 말년의 걸작으로 평가되는 ‘김홍도 필 삼공불환도’ 등 조선 시대 회화와 불교 조각, 서책 4건을 보물로 지정 예고한다고 24일 밝혔다.

‘김홍도 필 삼공불환도(金弘道 筆 三公不換圖)’는 김홍도(1745~1806년 이후)가 57세 때인 1801년(순조 1년)에 그린 8폭 병풍 그림으로, 1801년 순조의 천연두 완쾌를 기념하여 만든 4점의 병풍 중 한 점이다. ‘삼공불환’은 전원생활의 즐거움을 삼공(三公)의 높은 벼슬과 바꾸지 않겠다는 의미로, 송나라 시인 대복고(戴復古)의 시 ‘조대(釣臺)’에 나오는 구절에서 유래한 것이다.

경물을 옆으로 비스듬하게 배치한 사선 구도를 활용해 역동감을 줬고, 강을 앞에 두고 산자락에 자리한 큰 기와집과 논밭, 손님치레 중인 주인장, 심부름하는 여인, 일하는 농부, 낚시꾼 등 여러 요소를 짜임새 있게 그려 넣어 전원생활의 한가로움과 정취를 표현했다. 이 그림은 중국 고전에 기초해 김홍도가 조선 백성들의 생활상으로 재해석한 그림으로, 김홍도 말년의 창작활동을 대표하는 작품이자 인물, 산수 등 여러 분야에 두루 뛰어났던 그의 역량이 유감없이 발휘된 역작으로 평가된다.

‘진도 쌍계사 목조석가여래삼존좌상(珍島 雙溪寺 木造釋迦如來三尊坐像)’은 17세기 중엽 전라·경상지역에서 활동한 승려 조각가 희장(熙壯)을 중심으로 총 9명의 조각승이 공동으로 참여해 1665년(현종 6년)에 완성한 작품이다. 가운데 석가모니불상을 중심으로 왼쪽과 오른쪽에 각 1구의 보살상으로 구성된 삼존(三尊) 형식이다. 삼존의 보존 상태와 구성 등이 조성 당시의 모습을 거의 완전하게 갖추고 있으며, 복장(腹藏) 유물 역시 안치 당시의 모습에서 크게 훼손되지 않고 발견되어 불상 조성과 17세기 복장법식(腹藏法式) 연구에도 귀중한 정보를 제공해준다. 제작연대와 제작자, 봉안처(奉安處) 등 조성 과정에 대한 학술 정보를 잘 구비하고 있어 17세기 불교조각사 연구를 위한 중요한 작품이다.

‘대구 동화사 목조아미타여래삼존상(大邱 桐華寺 木造阿彌陀如來三尊像)’은 높이 2m 이상의 대형 불상조각으로, 17세기에 가장 비중 있게 활동한 조각승인 현진(玄眞)의 작품이다. 좌상의 아미타불상을 중심으로 왼쪽에는 관음보살, 오른쪽에는 대세지보살을 배치하였는데 좌상과 입상이 삼존에 모두 등장한 것은 이 시기 삼존상으로는 드문 구성이다. 이 불상은 온화한 얼굴과 무게감 있는 신체 표현 등 현진의 개성을 잘 보여주며 17세기 전반 목조 불상 중 비교적 큰 규모에 속하는 작품이다.

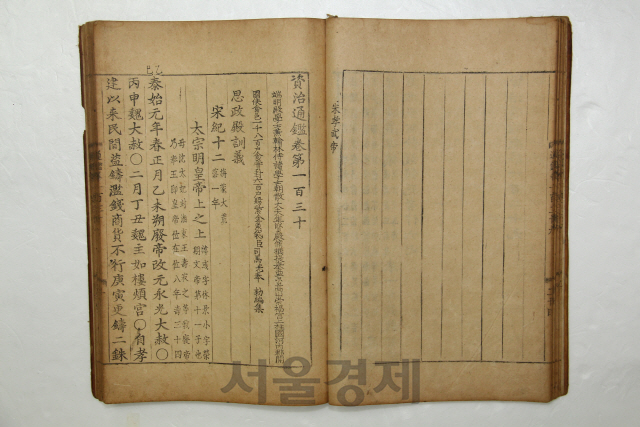

자치통감 권129~132는 1436년(세종 18년)에 간행한 ‘자치통감(資治通鑑)’의 판본 가운데 권129~132에 해당하는 책이다. 처음 간행 당시에는 금속활자인 ‘초주갑인자(初鑄甲寅字)’로 찍어 총 294권 100책에 이르는 방대한 분량으로 편찬했으나 이때 인출(印出, 책을 찍어냄)한 책은 아직 전체 권수가 실물로 확인되지 않고 있다. ‘자치통감’은 중국 북송대 정치가이자 역사가인 사마광(司馬光, 1019~1086)이 저술한 역사서다.

문화재청 관계자는 “‘김홍도 필 삼공불환도’와 ‘진도 쌍계사 목조아미타여래삼존좌상’ 등 4건에 대해 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴·검토하고 문화재위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화재(보물)로 지정할 예정”이라고 밝혔다.