지난달 29일 오후 중국 선전에 위치한 선전베이 스포츠스타디움. 장내 아나운서가 우렁찬 목소리로 경기 시작을 알리자 로봇과 드론이 스타디움 한복판에 별도로 마련된 사각형의 그라운드를 쉴 새 없이 누비기 시작했다. 세계 시장 점유율 1위의 드론 기업인 중국 DJI가 주최한 ‘제4회 로보마스터 대회’에서 무수한 경쟁자를 누르고 결승에 오른 남중국공과대학팀과 중국 동북대학팀이 각자 보유한 로봇 6대와 드론 한 대로 상대를 향해 탁구공 크기의 탄환을 연신 쏘아댔다. 그라운드 옆에 설치된 부스에서는 헤드셋을 낀 대학생 엔지니어들이 능숙하게 마우스를 움직이며 손수 제작한 로봇과 드론을 조종하고 있다. 약 30분의 격전 끝에 우승한 남중국공과대팀의 주장 원휘첸(22)씨는 “학교에서 배운 이론을 멋진 기술로 구현해 실전에 적용해보니 뛰어난 엔지니어로 성장하고 싶다는 열망이 더 부풀어 올랐다”며 기뻐했다.

이 대회는 세계 상업용 드론 시장의 70%를 점유하는 DJI가 인재 육성 차원에서 지난 2015년부터 중국 지방정부와 기업들의 후원을 받아 개최하고 있는 대학생 로봇·드론 경연이다. 양슈오(29) DJI 로보마스터 총괄 엔지니어는 “대회에 참가하거나 높은 순위를 기록했다고 입사 혜택을 주지는 않는다”면서도 “장래가 촉망되는 인재들을 뽑다 보니 결과적으로 로보마스터 출신 가운데 50명 정도가 현재 DJI 직원으로 근무하고 있는 것으로 파악된다”고 설명했다.

올해 대회에 참가한 200팀 가운데 중국 소재 대학교는 총 188곳. 중국에서 열리는 대회임을 감안하더라도 첨단 기술의 집약체나 다름없는 드론 분야에 대한 현지 청년들의 관심과 열기를 그대로 알 수 있는 대목이다. 미국·캐나다·싱가포르 등 중국 이외의 여러 나라에서 온 학생들도 도전장을 내밀면서 대회의 외연이 확장되고 있지만 안타깝게도 대회 현장에서 한국의 존재감은 없다. 2015년 이후 4회째 대회가 열리는 동안 국내 대학생들로 구성된 팀은 단 한 곳도 참가 명단에 이름을 올리지 못했다. 한국 드론 산업의 답답한 현실과 암담한 미래를 동시에 보여주는 단면인 셈이다.

전문가들은 후발 주자였던 중국이 미국과 프랑스를 제치고 드론 시장의 최강자로 부상하게 된 배경으로 중국 당국의 적극적인 규제 완화 정책을 지목한다. 반면 한국은 정부의 각종 규제에 가로막혀 제자리걸음을 반복하고 있다. 스마트폰의 애플리케이션으로 간편하게 비행 승인을 얻을 수 있는 중국과 달리 한국은 허가 기준이 매우 엄격하고 절차 역시 까다롭다. 한국에서는 ‘인구밀집 지역’으로 분류되는 구역에서는 원천적으로 비행을 금지한다. 반면 중국은 인구과밀 지역이라도 신고 절차를 통해 승인을 받을 수 있다. 한국에서 야간 비행을 하려면 최장 90일 동안 당국의 허가를 기다려야 하고 촬영 허가(국방부)와 비행 허가(국토교통부)를 이중으로 받아야 한다. 내수 규모의 한계와 늦은 시장 진입에 정부의 ‘거미줄 규제’까지 겹치면서 한국의 드론 산업은 영세 사업장 수준을 면하지 못하고 있다. 실제로 한국드론산업진흥협회에 따르면 드론 업체로 등록된 국내 회사는 1,200개가 넘지만 수익을 남기는 곳은 20~30개에 불과한 실정이다.

한국이 우물쭈물하는 사이 정부의 적극적인 지원을 등에 업은 중국은 빠른 속도로 시장을 키워가고 있다. 세계 1위인 DJI의 매출은 2010년 300만위안에서 2017년 180억위안(약 3조원)으로 6,000배나 뛰어올랐다. 시장 점유율 3위인 미국 업체 3D로보틱스는 이에 위기감을 느끼고 DJI 본사가 있는 중국 선전으로 생산시설을 이전하는 초강수까지 뒀지만 격차를 극복하지 못하고 드론 생산 중단을 선언했다.

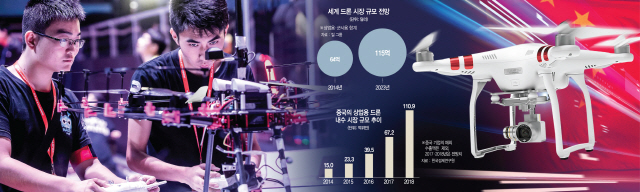

중국에서는 DJI 외에도 이항·하워·워케라 등 견실한 후발 기업들이 연이어 등장해 산업 생태계를 굳건히 떠받치고 있다. 애초 군사적 용도로 개발된 드론이 농업, 교통 측량, 레저 등 다양한 분야에서 무궁무진한 성장 가능성을 보이면서 전체 시장 규모(상업용·군사용 합계)는 2014년 64억달러에서 2023년 115억달러로 급증할 것으로 추산된다. 오철 상명대 글로벌 경영학과 교수는 “중국은 드론 산업이 성장의 싹을 틔우기 시작한 2000년대 후반부터 ‘선(先)허용-후(後)보완’이라는 기조를 바탕으로 관련 분야를 육성하기 시작했다”며 “이러한 정부의 적극적인 의지는 중국이 드론 산업의 선두 주자였던 미국과 프랑스를 누르는 원동력으로 작용했다”고 진단했다.

중국이 정부의 신산업 친화적인 정책 아래 괄목할 만한 성과를 내고 있는 분야는 드론뿐만이 아니다. ‘의료 후진국’이라는 오명에 시달리던 중국은 2015년 이후 단계적으로 원격 진료를 허용하고 주요 기업들도 관련 서비스에 투자를 아끼지 않으면서 지금은 1억명 이상의 환자가 스마트폰으로 의사의 진단을 받고 있다. 반면 한국은 원격의료 허용 조항이 담긴 의료법 개정안이 국회에서 낮잠만 자는 탓에 아까운 시간만 흘려보내는 형국이다. /선전=나윤석기자 nagija@sedaily.com