정부가 국민연금 개편에 나선 것은 연금 고갈을 막고 미래 세대의 부담을 줄이기 위해서다. 지난 2013년 정부의 국민연금 재정 추계 결과 오는 2060년으로 예상됐던 기금 고갈 시점이 올해 다시 계산해보니 2057년으로 당겨졌다. 2050~2060년이면 현 청년층이 연금을 받을 때다. 젊은 세대들의 불만이 특히 큰 이유다.

연금 재정 악화를 막기 위한 근본적인 해결책은 보험료를 더 내는 것이지만 과거 정부는 여론을 의식해 개혁을 차일피일 미뤄왔다. 2013년 국민연금 재정계산 제도발전위원회는 보험료 동결안과 인상안 두 개를 권고안으로 내놓았지만 정부는 ‘동결’ 안을 택했다.

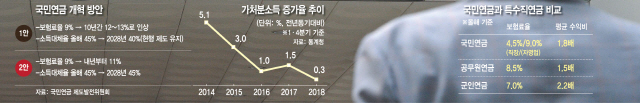

하지만 올해 꾸려진 제도발전위는 다른 선택을 했다. 이번에도 복수 안을 제시하지만 둘 다 보험료 인상안으로 채웠다. 매년 0.3~0.4%포인트씩 10년간 올리는 안과 내년에 2%포인트 올리는 안이다. 더는 연금개혁을 미룰 수 없다는 의지에서다. ‘용돈 연금’이라는 오명을 벗기 위해 소득대체율(연금액이 생애 평균 소득에서 차지하는 비중) 상향도 추진한다. 김상균 국민연금 제도발전위원장은 “미래 세대의 부담을 생각하면 이번에는 보험료 인상과 보장성 강화 등 해묵은 숙제를 풀어야 한다”고 말했다.

◇“경기 나빠지는데 보험료까지 올리나”=문제는 타이밍이다. 최근 우리 경제는 고용·소비·투자 등이 악화일로에 있다. 가계의 처분가능소득도 올 1·4분기 1년 전보다 0.3% 오르는 데 그쳤다. 글로벌 금융위기 때인 2009년 1·4분기(-0.03%) 이후 가장 안 좋다. 국민연금 보험료 인상은 사실상의 증세로 여겨진다.

기업들의 반발이 특히 클 것으로 보인다. 정부 안대로 보험료가 오르면 내년 기업의 보험료 부담은 최소 7,000억원, 최대 4조6,000억원 늘어날 것으로 예상된다. 가뜩이나 2년 연속 최저임금 두 자릿수 인상과 법인세 인상 등으로 어깨가 무거운 중소기업과 자영업자에 보험료 인상은 부담이 될 수밖에 없다. 보험료 부담이 1,200억~8,000억원 오를 것으로 보이는 자영업자도 빚 연체율 급증, 폐업 확대 등으로 벼랑 끝에 몰려 있다. 백흥기 현대경제연구원 산업전략본부장은 “보험료를 올리기에는 경제 상황이 너무 안 좋다”며 “꼭 올려야 한다면 기존 비용 인상 정책의 속도를 조절하는 등 보완책이 있어야 한다”고 지적했다.

② 수兆 혈세 군인연금은?

수령액은 많고 보험료율은 낮아

“특수직역연금부터 손봐야” 지적

◇“수조원 혈세 들어가는 군인연금은 놔두고 국민연금만?”=‘국민연금 보험료 인상 등 개혁을 하려면 특수직역연금부터 제대로 손봐야 한다’는 목소리도 적지 않다. 공무원연금과 군인연금은 국민연금보다 수령액이 훨씬 많다. 올해 기준 국민연금은 소득대체율이 45%지만 군인연금과 공무원연금은 62.7%(33년 재직 기준)에 이른다. 또 국민연금은 중간소득자 기준으로 낸 돈의 1.8배를 돌려받지만 군인연금은 수익비가 2.2배나 된다.

자영업자 기준으로는 ‘내는 돈’도 국민연금이 더 많다. 공무원연금은 보험료율이 8.5%, 군인연금은 7%다. 반면 국민연금 지역가입자는 9%다. 공무원·군인연금이 수십년 전부터 적자가 시작돼 매년 1조~2조원의 혈세가 투입되고 있는 점도 일반인의 불만을 키우는 요소다.

③ 의무가입기간 연장

정년이후 소득 없어도 납부 부담

“일자리 기반 강화 등 우선돼야”

◇연금 의무가입 기간 연장도 반발 클 듯=정부는 보험료와 소득대체율 조정 외에 국민연금 의무가입 기간 연장도 검토하고 있다. 보험료를 내야 하는 나이 상한을 60세 미만에서 내년 62세 미만으로 올리는 내용이다. 연금 수급이 시작되는 나이(62세)와 맞추기 위해서다. 이후 2033년 65세까지 늘린다.

이 방안은 보험료 인상만큼이나 반발이 클 것으로 보인다. 현행 법정 정년은 60세다. 최고 2년 이상은 수입이 없더라도 보험료를 내야 한다는 얘기다. 정년 보장이 사실상 의미 없는 직장 가입자의 현실을 감안하면 부담은 더 커진다. 한 연금 전문가는 “은퇴 후 소득이 없으면 납부 예외자 지정 등으로 보험료 내는 일을 피해갈 수는 있다”면서도 “소득 기반이 약한 60대에 보험료 납부 기간이 길어진다는 것 자체가 부담스러운 게 사실”이라고 지적했다. 가입 기간을 늘리려면 정년 연장과 은퇴 후 일자리 기반 강화 등이 우선돼야 한다는 의견도 나온다. 제도발전위 관계자는 “가입기간 연장은 위원회 안에서도 시기상조라는 의견이 있어 추가 협의를 거쳐 권고안 포함 여부를 결정할 것”이라고 전했다.