44% 대 12%.

우리나라와 영국의 보호대상 아동이 대규모 양육시설(보육원)에 맡겨지는 비중이다. 우리나라 아동보호 체계가 다른 선진국과 가장 큰 차이를 보이는 부분은 보육원 같은 대규모 시설보호 비중이 지나치게 높다는 점이다. 세계 각국은 아동이 안정적으로 가정생활을 누릴 권리를 규정한 유엔 아동권리협약에 따라 부모·가정을 잃고 사회적 보호가 필요한 아동에 대해 소규모 가정식 보호를 우선하고 있다. 하지만 우리는 반대다. 해방 이후 한국전쟁을 거치면서 미아와 전쟁고아 등 보호가 필요한 아동이 대거 발생하다 보니 우리나라 아동보호는 시설보호 중심의 ‘긴급구호’ 성격이 강할 수밖에 없었다. 혈연을 중시하고 남의 아이는 맡아 기르지 않는 사회적인 분위기 때문에 가정위탁과 입양을 꺼리는 문화도 집단양육시설에 의존하는 현실에 일조했다.

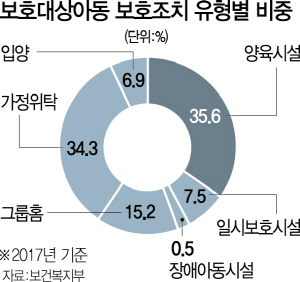

13일 보건복지부에 따르면 보호대상 아동 가운데 시설보호를 받는 아동의 비중은 지난해 기준 44%다. 지난 2010년 48%에서 줄어들기는 했지만 2~10% 수준인 여타 선진국에 비하면 여전히 높다. 50~70명이 집단수용되는 보육원은 1990년 223곳에서 지난해 242곳으로 더 늘었다. 가정식 보호 서비스의 일종으로 아동 5~7명이 생활하는 그룹홈은 가정위탁의 차선책으로 여겨지지만 우리나라에는 2017년 기준으로 533개소밖에 운영되지 않고 있다. 전체 보호대상 아동 보호에 필요한 수의 4분의1 수준이다.

해외 주요 선진국은 보호대상 아동의 90%가량을 가정위탁 보호하고 있다. 가정위탁 역시 아동에게 영구적인 가정을 제공해줄 수 없다는 점에서 최소화하려는 노력을 병행한다. 아동보호의 최우선 목표는 ‘원가정으로의 복귀’인 만큼 일정 기간이 지나면 아동이 친부모에게 돌아갈 수 있도록 돕거나 여의치 않으면 입양을 권장하는 식이다.

영국은 이미 19세기부터 시설보호를 제한하기 시작해 대규모 시설에 맡겨지는 보호대상 아동의 비중이 12%에 불과하다. 그나마도 대부분은 1~2년 안에 보호조치를 완료하고 가정을 찾을 수 있도록 국가가 책임지고 친부모 접촉 또는 입양에 나서고 있다. 비슷한 체계를 갖춘 미국 역시 보호대상 아동을 위한 조치는 원가정 복귀-위탁가정-입양 순으로 진행한다. 2014년 기준 그룹홈을 포함해 비상쉼터나 치료시설 등 시설보호를 이용한 아동은 전체 보호대상 아동의 3.9%에 불과했다.

국제기구도 가정식 보호를 권하고 있다. 유엔 아동권리협약은 가족과 분리된 아이라도 가능한 한 가정과 유사한 환경에서 보호하는 것이 아동에게 이롭다고 보고 가정식 보호를 권고해왔다. 전 세계 90여개국이 비준한 헤이그 국제아동입양협약 또한 아동보호의 원칙으로 “시설보호는 마지막 수단으로 고려해야 한다”고 명시하고 있다. 우리 정부도 1991년 유엔 아동권리협약을 비준한 이래 대규모 양육시설 중심이었던 기존 아동보호 체계를 소규모 생활가정으로 전환하고 있지만 갈 길이 멀다. 김형태 서울기독대 사회복지학과 교수는 “3세 미만 아동의 대부분이 시설에서 보호되는 점은 개선해야 한다”며 “나이가 어린 보호대상 아동에 대해 가정위탁 보호를 우선으로 하고 가정위탁이 어려울 때는 그룹홈 배치를 고려하는 것이 바람직하다”고 설명했다.