교육부가 정한 각 대학의 정원 감축 규모가 1만명에 그쳐 실제 필요한 감축인원인 5만6,000명에 턱없이 모자란다는 지적이 나온다. 교육부가 대학들의 반발을 우려해 지나치게 소극적인 결론을 냈다는 비판이다. 교육부는 이에 대해 “자연스러운 시장의 논리에 맡기겠다”는 모호한 태도를 취하고 있다.

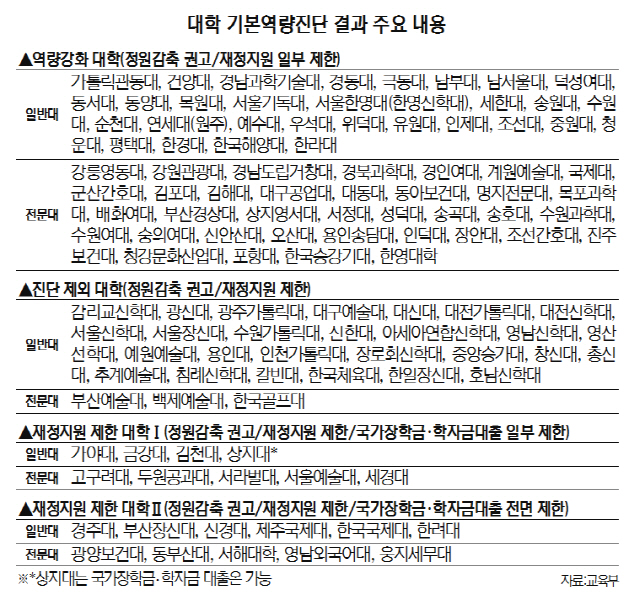

교육부가 23일 발표한 2018년 대학 기본역량 진단 결과에 따르면 평가 하위·진단제외 116개 일반대·전문대의 정원 감축 규모는 약 1만명이다. 이들 대학은 감축 권고 비율에 따라 2021학년도까지 감축을 마쳐야 한다.

앞서 교육부는 지난 13일 국회 교육위원회 보고에서 “2018학년도 대입 정원인 48만3,000명을 기준으로 2021학년도에는 5만6,000여명이 미충원된다”고 밝혔다. 계산의 근거로 전국 일반대·전문대 중 38곳이 폐교할 것이라는 전망도 내놓았다.

이 같은 예상에도 불구하고 교육부가 내놓은 감축 규모는 이에 턱없이 못 미치는 1만명 수준이다. 지난해 말 밝혔던 목표치 2만명과 비교해도 절반 수준에 불과하다. 국회 교육위원회 간사인 오세정 바른미래당 의원은 “학교당 입학정원을 고려할 때 감축이 필요한 정원은 5만7,000여명인데 평가 결과로 구조조정을 할 수 있는 대상 1만여명은 17%에 불과하다”며 “나머지 83%의 정원을 어떻게 줄이겠다는 것인지 명확히 밝히지 않고 있다”고 지적했다.

이 같은 지적에 대해 교육부 관계자는 “정부가 사전적으로 감축인원을 조정하는 것은 실효성이 떨어질 수 있다”며 “어차피 2021년 이후 학령인구가 급감하기 때문에 학생들이 대학들의 발전 가능성을 보고 자연스럽게 선택하게 될 것”이라고 밝혔다. 정부가 개입하는 감축 규모는 최소화하고 대학 간 경쟁을 통한 ‘시장논리’에 맡기겠다는 것이다. 하지만 이를 두고 교육계에서는 ‘대학의 반발을 우려해 교육부가 한발 물러선 것’이라고 지적하고 있다. 정부가 시장경쟁에 맡기겠다고 나서면 오히려 더 많은 대학의 부실화와 혼란을 초래할 수 있다는 비판이 나온다.

이번 진단 결과를 통해 명운이 갈린 각 대학들은 희비가 엇갈렸다. 당장 다음달 10일에 시작되는 수시모집 원서접수부터 영향을 받을 것으로 전망된다. 207개 자율개선대학들은 정원 감축 권고 없이 내년부터 일반재정지원을 받아 숨통이 트이게 됐다.

반면 정원 감축 권고를 받는 116개 대학은 비상이 걸렸다. 역량강화대학에 포함된 조선대의 강동완 총장은 이번 진단 결과에 대한 책임을 지고 사퇴 의사를 표명했다. 정원 감축에 재정지원까지 제한되는 진단제외대학과 재정지원제한대학들은 훨씬 큰 타격을 받을 것으로 전망된다. 재정지원제한Ⅱ 유형에 포함된 경주대와 웅지세무대 등 11곳은 신입생 국가장학금과 학자금대출까지 전혀 받지 못하게 된다. 그나마 역량강화대학 66곳은 정원 감축을 권고받지만 특수목적재정지원사업에 참여가 허용되고 일반재정지원도 일부 받을 수 있어 그나마 사정이 나은 편이다.