1897년 평안도 용강군에 사는 백기성이 집에서 죽은 채로 발견되었다. 죽음의 원인은 무엇일까? 시신의 몸의 흔적을 샅샅이 살피고 관련자들을 심문하여 알아보니, 유부녀와 몰래 관계를 맺다가 들통 나 그 남편 형제들에게 매 맞아 사망하였다. 이 사건은 국립한글박물관 기획특별전에 전시 중인 ‘용강군 치사인 백기성 시신 복검 발사’(연세대학교 동은의학박물관 소장)에 수록된 검안 내용이다. 국립한글박물관은 기획특별전 ‘나는 몸이로소이다 - 개화기 한글 해부학 이야기’를 10월 14일까지 기획전시실에서 개최하고 있다.

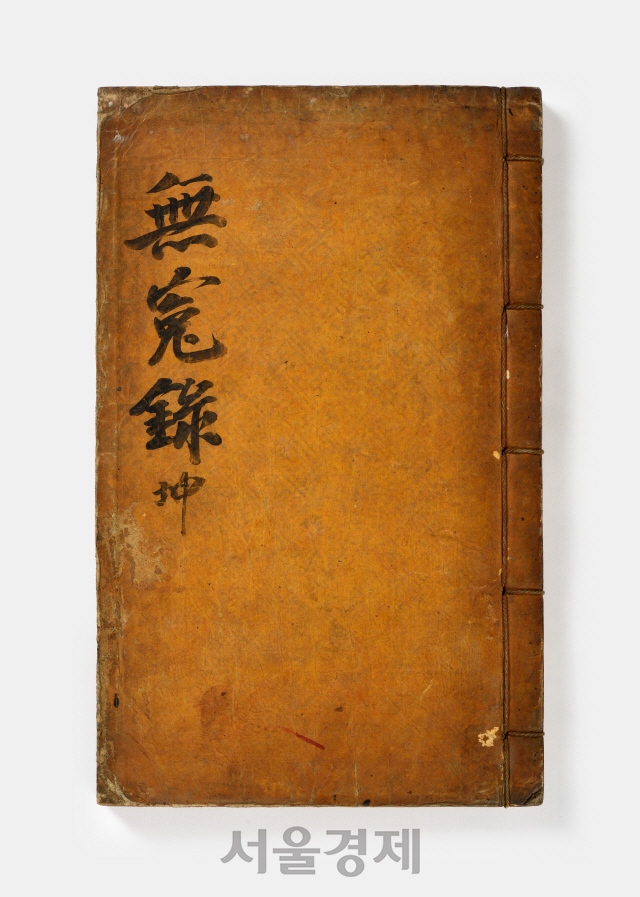

‘증수무원록언해(1796)’는 억울한 죽음이 생기지 않도록 사건의 진상을 철저히 조사하여 죽음의 원인을 밝히도록 한 조선 시대의 대표 검시 지침서이다. 몸에 남겨진 흔적으로 사인을 파악할 수 있는 각종 방법을 소개하고 있다. 위의 사건에서 백기성 몸의 푸르고 검은 색의 멍과 문드러진 흔적 등은 ‘증수무원록언해’의 구타사에 해당한다.

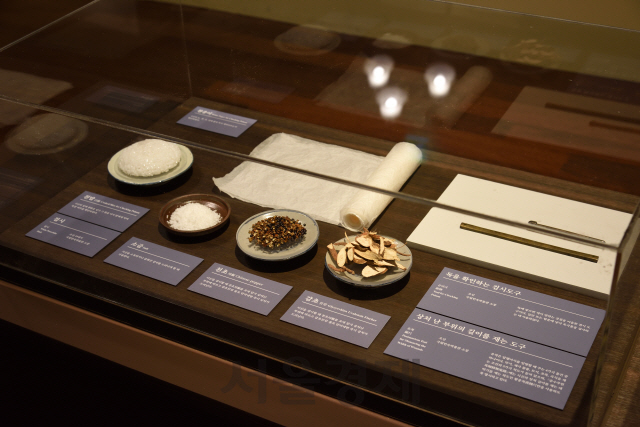

몸에 드러난 흔적만으로 사인을 알아내기 위해서는 각종 검시 도구들이 필요하다. 조선의 검시 도구에는 ‘술, 지게미, 식초, 소금, 천초, 파, 매실, 감초, 흰밥, 흰 종이, 솜, 은비녀, 닭, 자’등이 있다. ‘술, 지게미, 식초, 소금’은 시신의 몸을 닦는 등 여러 용도로 사용했고 ‘천초, 파, 매실, 감초’는 감춰진 상처를 드러내는 데 사용했다. 시신 입에 넣었던 흰밥을 닭에게 먹이거나 은비녀를 이용해 독살 여부를 가리기도 했다.

이번 전시에서는 이러한 내용이 담긴 ‘신주무원록’(1440)(규장각한국학연구원 소장)과 ‘증수무원록대전’(1796), 이를 우리말로 번역한 ‘증수무원록언해’(1796)를 만날 수 있으며 이들 지침을 적용한 실제 수사 보고서 검안도 함께 볼 수 있다. 문둥병자에게 납치돼 간을 빼먹힌 아이에 대한 사건 보고서 ‘김판술의 육세 아들과 이여광 이군필 이판용 사안’(1900년)(규장각한국학연구원 소장) 등을 비롯한 검안 및 검시 도구들이 전시되어 있다.

이는 불과 110여 전까지만 하더라도 존재했던 검시 방식이다. 개화기 서양의학이 도입되면서 부검을 통해 사인을 밝히는 방식이 보편화됐다. 몸과 마음을 하나로 보던 전통의학이 몸과 마음을 별개로 보는 서양의학을 만나면서 몸에 대한 가치관과 몸을 다루는 방식이 달라지게 됐다.