반응은 시큰둥했다. 중소기업이 청년 3명을 고용하기 어려운 현실을 반영하지 못한 까닭이다. 정부는 결국 지난 3월 청년고용촉진방안을 발표하며 유해업종을 제외한 모든 5인 이상의 중소·중견기업도 지원을 받을 수 있게 했고 지원금도 3년간 2,700만원으로 올렸다.

결과는 어떨까. 지난달 말 기준 추가고용장려금 집행률은 24.7% 수준이다. 사실상 대규모 불용이 예상된다. 지원을 독려하기 위해 제도를 대거 개선했음에도 지원인원은 4만9,275명이었다. 8월까지의 목표치인 6만명보다 1만명 이상 부족하다. 하지만 정부는 내년도 청년추가고용장려금에 올해보다 2배 이상 늘린 7,135억원을 배정했다.

이뿐 아니라 취약계층에 직업상담·훈련과 취업알선을 지원해주는 취업성공패키지 사업도 실효성 논란이 뒤따른다. 지난해 예산 4,411억원 가운데 3,771억원을 쓰고도 정작 취업자들이 6개월 이상 회사를 다니는 비율은 60%에 머물렀다.

문재인 정부가 추가경정예산을 포함해 지난해와 올해에만도 54조원의 막대한 일자리 예산을 퍼붓고 있지만 편성된 예산조차 제대로 쓰지 못하고 있다. 특히 지난해 11조원의 일자리 추경, 올해 3조원의 청년일자리 추경까지 했지만 올 들어 7월까지 취업자 증가 수는 85만6,000명으로 지난해 247만4,000명의 3분의1밖에 되지 않는다.

문재인 정부가 일자리의 보고라고 내세운 창업이나 사회적 경제 같은 다른 일자리 사업도 상황은 비슷하다. 지난해 정부가 추경을 통해 창업도약패키지 지원사업과 민관 공동 창업자 발굴육성 사업에 각각 100억원을 증액했지만 실제 집행률은 창업도약패키지가 81.1%, 민관 공동 창업자 발굴육성이 68.5%에 불과했다. 신보 관계자는 “보증 잔액을 따지면 오래된 기업의 비중이 큰 것처럼 보이지만 전체 신규 보증에서 창업기업이 차지하는 비율은 2013년 77.3%에서 지난해 84.3%로 크게 확대된 것”이라고 설명했다.

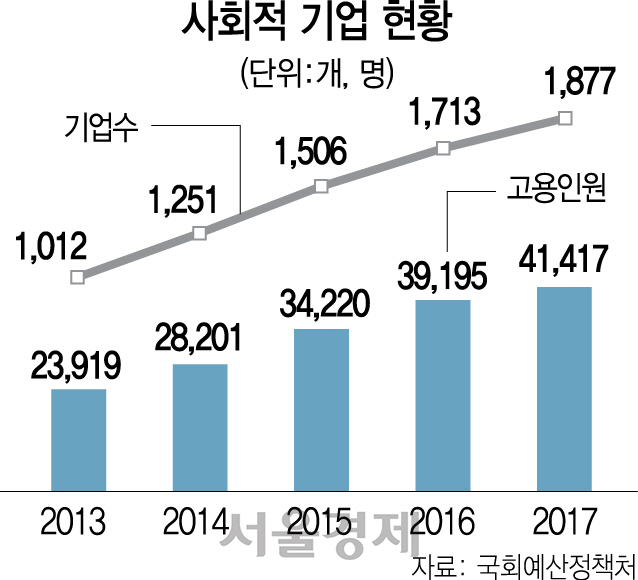

사회적 경제 활성화 사업은 문제가 더 심각하다. 구체적인 일자리 창출 숫자가 나오지 않는 상황에서 좀비기업만 양산하고 있다. 2016년 기준 사회적 기업들은 평균 91억4,800만원의 영업손실을 냈다. 상황이 이렇다 보니 정부는 사회적 경제 예산의 대부분을 인건비 지원에 쏟아넣는 실정이다. 국회 예산정책처는 “사회적 경제 기업의 자생력이 약할 경우 정부 지원에 대한 의존도가 커 ‘기업’으로서의 기능이 축소되는 문제가 있다”며 “정부의 지원제도를 사회적 경제 기업의 자생력을 강화하는 방향으로 개선할 필요가 있다”고 지적했다.

판로 지원 정책에도 허점이 많다. 정부 지원사업에 중복 지원하는 기업이 늘고 있지만 이를 걸러내지 못하기 때문이다. 지난해 정부의 사회적 기업에 대한 판로 지원은 1,877건이지만 혜택을 받은 기업은 222개에 그쳤다. 예정처는 “사회적 경제 기업들이 판로 개척 및 수익 발굴에서 어려움을 겪고 있다”며 “동일한 기업이 여러 판로 지원 사업에 중복 참여하기보다 다양한 기업의 참여기회를 확대할 필요가 있다”고 강조했다.

내일채움공제 대상에 비영리 목적 사회적 기업 직원은 포함되지 않는다는 점도 정책 간‘엇박자’라는 지적이 나온다. 내일채움공제는 3년간 600만원을 적립하면 정부와 기업이 추가 적립해 만기 시 3,000만원의 목돈을 마련하는 제도다. 하지만 지원 대상에서 ‘비영리 목적의 사업자 및 법인’은 제외된다. 사회적 기업 중 비영리법인은 전체의 26%다. 사회적 기업 관계자는 “비영리 사회적 기업에 취업한 청년들만 목돈 마련의 기회를 갖지 못하는 것은 사회적 경제 활성화 방침과 배치된다”며 “사회적 기업의 높은 이직률을 감안한다면 내일채움공제 대상에 비영리단체도 포함돼야 한다”고 주장했다. /세종=박형윤·정순구기자 manis@sedaily.com