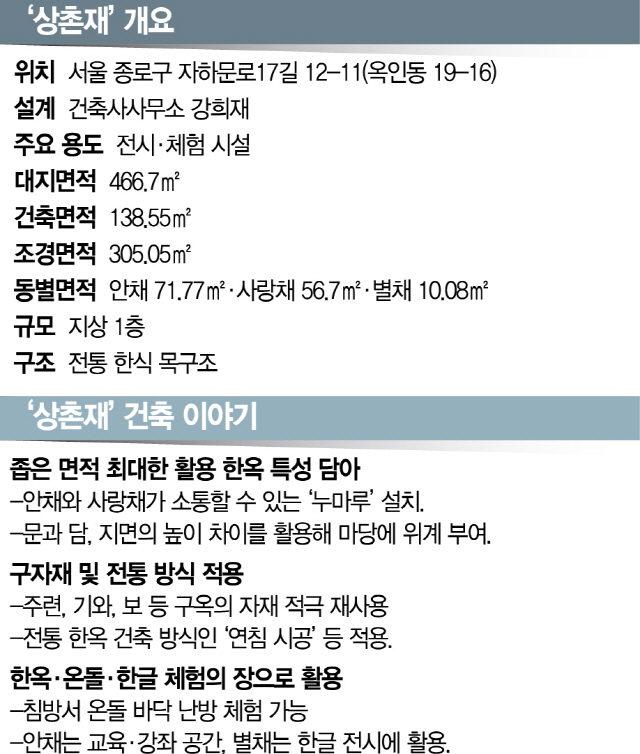

병풍처럼 펼쳐진 인왕산자락. 백운동천과 옥류동천이 만나는 그 언저리에 서울 옥인동 19-16번지가 있다. 이곳에는 지난 1906년대 지어져 오랫동안 방치돼 있던 한옥 한 채가 서 있었다. 2004년 소유권이 개인에서 경찰청으로 넘어간 이래로 10년 동안 마땅한 활용 방법을 찾지 못해 죽 비어 있던 곳이었다. 이 집에 새로운 볕이 든 것은 2014년. 서울시 종로구가 사들이면서부터다. 처음 구청에서 지역 주민들에게 한옥의 활용 방안에 대한 의견을 물었을 때 대다수의 의견은 주차타워나 경로당을 지어달라는 것이었다. 하지만 종로구는 옥인동의 역사성에 주목했다.

조선 시대 양반 주거지가 밀집돼 있던 옥인동 일대 ‘세종마을’은 광복 이후까지도 도시 한옥이 계속해서 들어섰다. 서울특별시 유형문화재 제32호 ‘선희궁터’와 사적 제149호 ‘서울 육상궁’, 서울특별시 문화재자료 제1호 박노수가옥 등 다수의 문화재가 옹기종기 모여 있는 곳이기도 하다. 구청은 이 한옥을 주민과 관광객을 위한 한옥체험관으로 단장하기로 결정하고 건축 공모에 나섰다. 2017년 6월21일 ‘상촌재’는 그렇게 문을 열게 됐다. 개관 1년을 맞이한 지금, 상촌재는 관광객뿐만 아니라 동네 주민들이 와서 쉬어갈 수 있는 사랑방 역할을 톡톡히 해내고 있다.

■닫혀 있기도, 열려 있기도 한 공간

중문과 맞닿은 곳에 누마루 만들어

안채 앉으면 사랑채 안까지 한눈에

상촌재의 대문을 열고 들어서면 아담한 사랑마당이다. 왼쪽에는 사랑채가 자리하고 정면에는 중문이 있다. 이 문을 지나면 바로 안마당이 나오고 오른쪽으로 ‘ㄱ자’ 형태의 안채가, 왼쪽 구석에는 별채가 서 있다. 눈길을 끄는 것은 사랑채의 꺾어지는 부분, 중문과 맞닿은 곳에 만들어놓은 ‘누마루’다. 문을 닫아놓으면 막힌 벽이나 다름없지만 문을 다 열어두면 이곳을 통해 안마당에서 사랑마당을, 사랑마당에서 안마당을 볼 수 있다.

특히 지대가 높은 곳에 위치한 안채에 앉아 있으면 누마루를 통해 사랑채 안쪽까지 한눈에 들어올 정도다. 상촌재를 설계한 건축사무소 강희재의 양기란 팀장은 “누마루는 가장 애정이 담긴 공간이다. 마당이 좁으니 누마루 대신 낮은 담장을 만들자는 이야기도 나왔지만 설계의 핵심 공간이었기 때문이 설득해서 살려냈다”고 말했다. 이어 “완공된 후에 찾아가보니 누마루에서 전통차를 나눠드리는 행사를 하기도 하고 한복 전시를 하는 공간으로 사용하기도 하면서 잘 활용되고 있어 더욱 보람이 있었다”고 말했다.

■ 곳곳에 기록한 구옥의 흔적

구옥 자재 활용위해 철거에만 3개월

공간 상징성 고려 전통 건축방식 따라

구옥 철거에만 3개월의 시간이 소요됐다. 끼워 맞춘 나무 기둥 하나하나를 망치로 퉁퉁 쳐내면서 조심스럽게 해체했기 때문이다. 구옥의 자재를 최대한 재활용하기 위해서였다. 해체도 해체지만 선별한 부재의 종류와 크기에 맞춰 설계안도 수정해야 했기에 어려운 과정이었다. 하지만 그 덕분에 별채를 거의 구옥의 재료만으로 지을 수 있었다. 기와는 담장에 활용했고 대청이나 대들보에도 구옥의 부재를 다수 활용했다. 안채에 붙인 주련(柱聯·시문의 구절을 널빤지에 새겨 기둥에 붙여놓은 장식)도 구옥에 있던 것을 그대로 가져다 썼다. 기존 부재를 사용한다고 하니 토박이들이 먼저 반겼다. 오며 가며 익숙하게 봐온 것이 완전히 사라지지 않고 새롭게 명맥을 이어가게 됐다는 반가움 때문이었다.

건축 방식은 철저하게 전통을 따랐다. 서까래를 걸 때 최근에는 못으로 쳐서 고정하는 방식을 주로 사용하지만 상촌재는 엇갈리게 배치해 가운데를 꿰는 식의 ‘연침 시공’을 적용했다. 보이지 않는 부분까지 굳이 이런 어려운 방법을 선택해야 하느냐는 현실적인 고민도 있었지만 공간의 상징성을 고려해 그대로 추진했다. 기와는 저렴한 공장제 대신 수제를 썼다. 가격이 4배 차이에 달하지만 수제 기와만의 담담한 색감을 가져오기 위해서였다. 현대식 한옥을 지을 때는 주로 ‘더글러스’라는 품종의 미국산 목재를 많이 사용하지만 상촌재에는 육송을 사용했다. 방 한 칸에는 온돌을 깔아 방문객들이 체험할 수 있도록 했고 바로 옆 칸은 바닥을 유리로 만들어 온돌의 구조를 눈으로 볼 수 있도록 했다. ‘푸세식’ 뒷간도 마련해 한옥의 생활상을 체험할 수 있게 했다.

/박문홍기자 ppmmhh68@sedaily.com

■ 주민들의 사랑방 된 ‘공공한옥’

동네 어린이집 나들이 명소 된 상촌재

사라지는 한옥 활용의 새 가능성 확인

강희재의 강성원 대표가 상촌재를 지은 후 가장 인상적이었던 것은 동네 어린이집에서 상촌재에 놀러 오는 모습이었다고 한다. 강 대표는 “동네마다 가까운 공공 한옥이 있다면 주민들이 쉬고 다채롭게 활용할 수 있다”며 “관광객이나 서울에서도 외부 사람이 아니라 그 동네에 사는 사람들이 이용할 수 있는 한옥이 늘어난다면 더 많은 이들이 한옥을 가깝고 친숙하게 느낄 수 있을 것”이라고 설명했다.

강 대표는 멸실 한옥이 계속해서 늘어나는 데 대해 무조건 보존을 주창하기보다는 없앨 때 없애더라도 후대를 위해 기록을 남겨야 한다고 강조했다. 그는 “멸실 한옥은 계속해서 늘어나겠지만 중요한 것은 아카이브를 구축하는 것”이라며 “후에 건축하는 사람을 위해 이곳에 어떤 건물이 어떤 방식으로 서 있었다는 것을 알 수 있도록 기록을 남겨야 한다”고 지적했다. 이어 “국가에서도 멸실 한옥을 일부 활용하면 용적률이나 건폐율 등에서 혜택을 줘 기존 땅이 갖고 있던 한옥의 흔적을 남기는 정책을 편다면 도움이 될 것 같다”고 말했다.