우리나라 농업기술 중 세계 1위는 인삼 생산 분야 한 건이다. 미국과 유럽 등 주요 선진국에서 인삼 생산과 수출을 하지 않는다는 점을 감안하면 사실상 1위 기술은 없는 셈이다. 반면 미국은 22개, 유럽은 10개, 일본은 3개다. 특히 농촌의 미래먹거리로 불리는 치유농업기술은 최고 기술을 보유한 미국의 63.2% 수준이다. 농촌에 대한 연구개발(R&D) 수준을 가늠할 수 있는 논문 건수도 브라질과 인도 등에도 밀려 7위를 기록하고 있다.

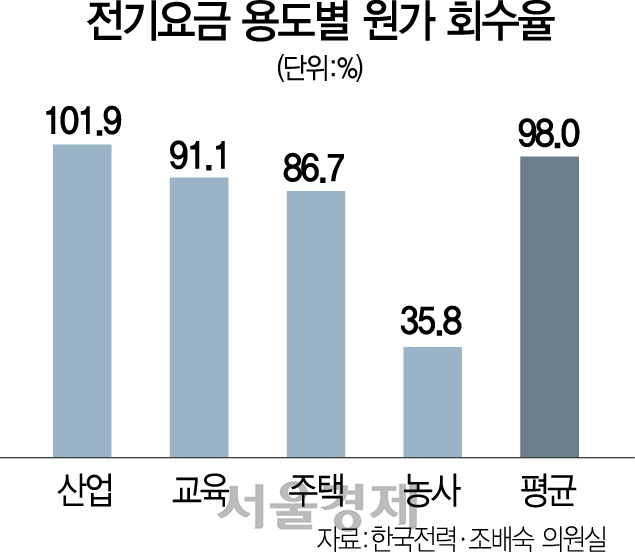

그렇다고 농업에 대한 재정지원이 적은 것도 아니다. 매년 10조원이 넘는 나랏돈이 농촌에 투입되고 있다. 대부분 농가소득 안정을 위해 집행된다. 값싼 전기요금 혜택 등을 고려한다면 지원 규모는 늘어난다.

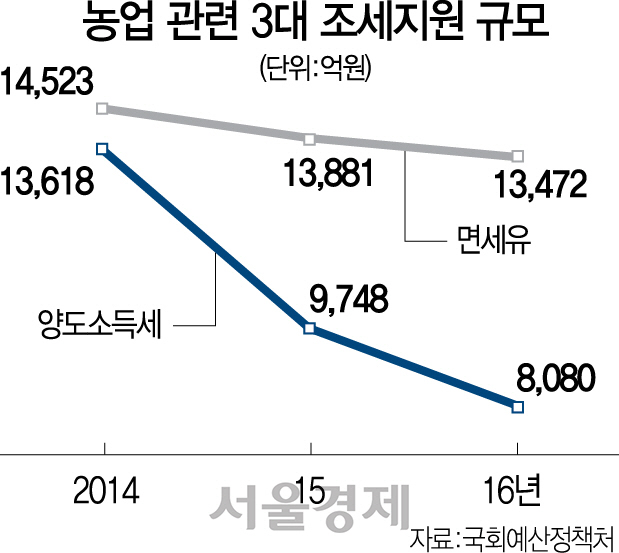

이를 두고 비판은 많다. 직접보조금을 늘려야 한다는 농민단체의 의견과는 달리 국회예산정책처와 관련 연구기관들은 직접지원 방식의 구조조정을 권고하고 나섰다. 예정처는 직불금과 면세유 등으로 구성된 정부 지원 방안에 대해 “쌀소득보전직불금의 경우 대농은 농업정책에, 중·소농은 농촌정책 및 복지정책에 중점을 둬 지원하는 방안을 고려해야 한다”고 꼬집었다. 매년 1조원 가까이 지원되는 면세유에 대해서도 “대농에만 유리하고 농업 경영비의 절감 효과가 미미하다”며 “면세유 지원 규모가 큰 농가와 소규모 중·소농 간 지원 방안을 모색하는 것도 고려할 수 있을 것”이라고 꼬집었다. 규모의 경제로 생산비를 절감할 수 있는 대농에까지 직불금을 지급하는 것은 예산 낭비라는 차원에서다

문제는 농업에 대한 농가소득 지원은 막대하지만 효과가 미비하다는 데 있다. 농가소득 중 농업으로 거둬들이는 이익인 농업소득은 10여년째 1,000만원 단위다. 도시소득 대비 농가소득도 63%대에 그친다. 사실상 나라 재정 없이는 살아갈 수 없는 농업에 대해 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’식 지원이 진행되고 있는 셈이다. 정부의 직접지원 대신 기업의 R&D 지원예산 확대 등 농정개혁을 단행해야 한다는 목소리가 끊이지 않는 이유도 여기에 있다. 궁극적으로 기술 개발에 따른 생산비 절감을 통해야만 농가소득이 오를 수 있기 때문이다.

과잉보호 탓에 농업 경쟁력도 떨어진다. 농림수산식품부가 농촌의 생산성 향상을 위해 ‘스마트팜’ 지원 사업을 시작한 것도 이 때문이다. 기대감도 높다. 농식품부는 스마트팜이 도입될 경우 단위면적당 생산량은 27.9% 증가, 1인당 생산량은 40.4% 증가, 고용노동비는 15.9% 절감할 수 있을 것으로 내다봤다. 규모의 경제를 위해 기업의 진출도 유도하고 있다. 이웃 일본도 기업의 진출을 유도해 산업성장을 꾀하고 있다. 일본의 대형 부동산개발 회사인 미쓰비시지쇼가 농업에 진출하기도 했다.

하지만 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 스마트팜 사업이나 농업의 기업화를 두고 농민단체는 반발하고 있다. 산업을 잠식할 수 있다는 이유에서다. 산업기술리서치센터는 “미국은 대기업을 중심으로 빅데이터에 적극적으로 투자하며 정밀농업을 확대했다”며 “‘존디어’ ‘듀폰’ 등 대기업들은 센서를 이용해 모은 데이터를 빅데이터 기법으로 분석해 해당 지역에 최적의 농법을 처방하는 ‘처방(prescription)농법’을 적용했다”고 꼬집었다. 스마트팜 확산을 위해 기술력을 갖춘 기업들의 참여가 이뤄져야 하지만 사실상 우리나라는 대기업의 참여를 막아놓고 있다는 주장이다.

농촌경제연구원 관계자는 “우리나라 기업의 농업 진출은 사실상 사회공헌 형태에 국한돼 있다”며 “기술협력이나 상품 및 연구개발에 참여할 수 있도록 제도 마련과 뒷받침이 필요하다”고 설명했다. /세종=박형윤기자 manis@sedaily.com