국민연금 제도개편안 마련에 앞서 국민 의견을 수렴 중인 정부가 국민연금 소득대체율을 둘러싼 공방만 부각되면서 난항에 빠졌다. ‘국정과제대로 최소한 50%까지는 올려야 한다’는 주장과 ‘소득대체율 인상에 따라붙을 보험료 인상을 생각하면 신중해야 한다’는 입장이 첨예하게 맞서고 있어서다. 문재인 대통령은 국민연금만이 아닌 기초·개인·퇴직연금 등을 모두 합친 ‘다층 노후소득보장체계’를 강화할 방안을 담으라고 지시했지만 실제 논의는 공전을 면하지 못하고 있다. 전문가들은 정부가 여러 연금제도 간 역할을 어떻게 분담할지에 대한 ‘큰 그림’을 내놓지 않으면 이번 개편도 임시방편에 그칠 수밖에 없다고 지적하고 있다.

4일 보건복지부에 따르면 복지부는 최근까지 노인·청년·경영계·노동계 등 10개 포커스 그룹을 대상으로 17회에 걸쳐 간담회를 진행했다. 지난달 중순부터 보름간 전국 16개 시도별로 국민토론회를 열어 일반 시민의 의견도 청취했다. 국민의 목소리를 직접 듣고 정부안에 대한 사회적 합의를 이끌어내겠다는 목표였지만 실상은 기대와 반대다. 총 33회에 걸친 의견수렴을 통해서도 각계 간 이견은 좁혀지지 않아서다.

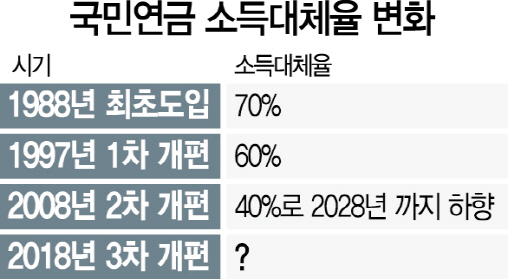

‘뜨거운 감자’는 현재 40%까지 떨어지게 돼 있는 국민연금의 소득대체율(생애소득 대비 연금수령액의 비율)을 유지할 것인지, 45~50%까지 다시 올릴 것인지 여부다. 소득대체율은 수급액의 결정기준인 만큼 보험료율과도 밀접한 관계가 있다. 앞서 정부 자문기구인 국민연금제도발전위원회는 소득대체율을 45%로 다시 올리는 안과 현행 규정인 40%를 유지하는 안 두 개를 제시했다.

노동계와 시민단체는 소득대체율을 최소한 50%까지 올려야 한다는 입장이다. 문 대통령이 대선후보 시절 내건 공약이기도 하다. 소득대체율을 올리면 보험료 인상도 고려해보겠다는 게 노동계의 기본 입장이지만 그럼에도 보험료 인상은 안 된다는 목소리도 있다. 김정아 민주노총 울산본부 정책국장은 “보험료를 올릴 게 아니라 기금수익률을 올리거나 세금으로 충당해야 한다”고 주장했다.

직장가입자의 보험료 절반을 부담하는 경영계나 소상공인·자영업계는 난색을 표했다. 김동욱 한국경영자총협회 사회정책본부장은 “장기재정을 고려하면 소득대체율을 40% 이하로 낮추는 방안에 대해서도 전향적으로 생각해야 한다”며 “현재 (기업의) 국민연금 보험료 부담이 연간 40조원인데 보험료율을 1%포인트만 올려도 4조원 는다”고 말했다.

정부는 이러지도 저러지도 못하는 모습이다. 내부적으로는 명목 소득대체율에 집착하는 것은 실익이 떨어진다는 공감대가 있다. 정부의 한 고위관계자는 “명목 소득대체율이 45%인 지금도 짧은 가입 기간 때문에 실질대체율은 평균 24%에 불과하다”며 “각종 크레디트·보험료 지원 등으로 사각지대를 줄이고 가입 기간을 늘리는 게 더 중요하다”고 말했다. 더불어민주당의 싱크탱크인 민주연구원도 지난 8월 펴낸 보고서에서 “국민연금의 소득대체율을 추가로 인상하자는 것은 현 세대의 ‘모럴해저드’를 강화시키는 나쁜 주장”이라며 “노인 빈곤율에 해당하는 어르신들은 대부분 ‘국민연금 제도 바깥에 있는’ 사람들이어서 기초연금을 강화하는 게 낫다”고 지적했다.

소득대체율 자체를 높이면 보험료율 인상폭이 더 커질 수밖에 없다는 점도 부담이다. 원종욱 보건사회연구원 연구위원에 따르면 국민연금 보험료를 2%포인트 인상하면 살림살이가 빠듯한 저소득층을 중심으로 저축을 줄이는 요인이 된다. 서민의 소득을 늘려 소비진작과 경제성장의 선순환을 이루겠다는 정부의 목표와도 상충한다. 이런데도 정부·정치권이 과감하게 말을 꺼내지 못하는 것은 정치적 부담 때문이다. 20년 만의 보험료 인상 가능성을 앞에 둔 상태에서 소득대체율은 그대로 두겠다고 하면 국민적 불만이 클 수밖에 없어서다.

문제는 국민연금의 소득대체율을 두고 사회 각계가 공방을 벌이는 동안 ‘국민연금+기초연금+퇴직·개인연금’ 등 각 연금제도를 내실화하고 다층보장체계를 강화하는 방안에 대한 논의는 더 멀어지고 있다는 점이다. 이상이 복지국가소사이어티 공동대표는 “공적연금의 소득대체율은 기초연금을 함께 생각해야 한다”며 “국민연금에 대한 불신이 높은 상황에서 적정 연금액을 지급하면서도 재정적으로 지속 가능한 공적연금 구조를 만드는 게 중요하다”고 말했다.

/세종=빈난새기자 binthere@sedaily.com