#지난 2010년께 모그룹사 오너 아들이 그룹사 핵심 부서에 차장으로 입사했다. 직급은 차장이었지만 언젠가 그룹을 물려받을 것이 분명한 이 20대 직원에게 담당 부서장이나 임원 등은 회장을 대할 때만큼이나 부담이 심했다. 이 때문에 해당 그룹사 내부에서는 “차장이 ‘차기 사장이나 차기 회장의 줄임말’이 아니냐”는 우스갯소리가 나돌기도 했다.

임원을 꿈꾸며 열심히 달리는 직장인들은 허탈해질 수 있겠지만 태어날 때부터 임원인 이른바 ‘다이아몬드 수저’가 있다. 다름 아닌 오너가 자제들이다. 금융권이나 공기업같이 정부 입김이 강한 곳은 대표이사의 자제나 친척이 신입사원으로만 입사해도 문제 삼는 경우가 많지만 이들 오너가 자제들은 바로 임원으로 입사해도 대부분이 그냥 그러려니 한다.

요즘은 오너가 자제들이 임원이 아닌 신입사원으로 입사하는 경우도 생기면서 웃지 못할 해프닝이 발생하기도 한다. 실제 LG나 GS그룹에서는 구씨나 허씨 성을 가진 신입사원이 입사하면 주위 사람들이 대부분 긴장한다. 삼성·현대·SK 그룹 등과 달리 LG와 GS 오너가의 성이 상대적으로 희성(稀姓)으로 분류되다 보니 생기는 에피소드다. 업계 관계자는 “허씨나 구씨성을 가진 사원이 LG나 GS에 입사하면 해당 부서 직원들은 한 달가량 이들 사원의 눈치를 보는 에피소드를 흔히 들을 수 있다”고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장의 차녀인 최민정씨처럼 해군 중위로 전역해 SK그룹이 아닌 중국 투자회사에 입사하는 매우 특수한 경우도 발견된다.

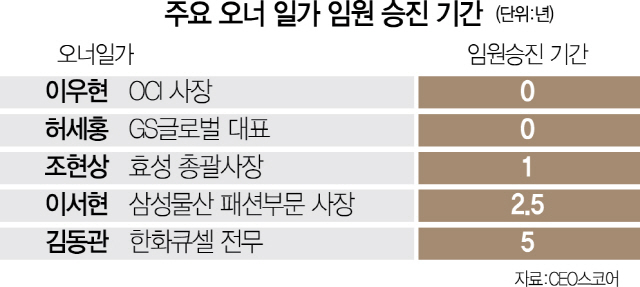

물론 오너 일가의 사원 입사는 경영수업의 일환일 뿐이다. 기업분석업체인 CEO스코어가 30대 그룹 오너가 승진 이력을 분석한 결과에 따르면 재벌 3·4세들은 사원으로 입사한 후 평균 3년 6개월 만에 임원으로 승진했다. 일반 신입 사원이 대리가 되는 데 걸리는 기간(4년)보다도 짧으며 일반 임원 승진 케이스 대비 7배나 빠르다. 사원으로 입사한 오너 일가 자제들은 평판 때문에 매우 모범적인 직장 생활을 하는 것으로 알려졌다.

일부 야심을 가진 직원들은 오너 일가와 같은 부서에 일하게 된 기회를 활용하려는 움직임을 보이기도 한다. 직장 동료들로부터는 따가운 눈총을 받지만 길게 보면 회사 생활의 든든한 동아줄이 될 수 있기 때문이다.

본인의 뛰어난 실력이 오너가와의 인연과 결합될 경우 그룹 내 중책을 맡게 되는 경우도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 지난 1990년 신동빈 롯데그룹 회장이 호남석유화학(현 롯데케미칼) 상무이사로 한국 롯데에서 사회생활을 시작했을 당시 황각규 부장은 신 회장의 직속 부하였다. 이후 깔끔한 일처리와 뛰어난 기획 능력에 신 회장과의 인연이 더해져 28년 전 황 부장은 지금 롯데지주 부회장으로 일하고 있다.