공사장, 아니면 낙서로 가득한 벽. 그가 카메라를 들이대는 곳은 의외의 연속이었다. “뷰티풀(beautiful·아름답네요)”이라며 한국의 자연과 고궁에 감탄하는 것은 잠시뿐 이내 공사현장이나 후미진 벽으로 눈을 돌린다. 이스라엘의 현대미술가이자 극작가인 알리자 올메르트(72)이다. 섬세하면서도 독창적인 그의 작품세계는 옆지기의 유명세 때문에 상대적으로 덜 알려졌다. 이스라엘 혁신경제의 주역이자 벤처 투자의 대명사인 요즈마펀드를 추진한 에후드 올메르트(73) 전 이스라엘 국무총리가 바로 그의 남편이다. 최근 남편과 함께 한국을 찾은 알리자를 서울경제신문이 단독으로 만났다. 해외 언론을 통해 이따금 소개되는 그가 국내 언론과의 인터뷰에 나서기는 이번이 처음이다. 약속장소인 서울 장충동 신라호텔에 도착하자 가을 햇살처럼 반짝이는 은발을 흩날리며 그가 먼저 손을 흔들었다.

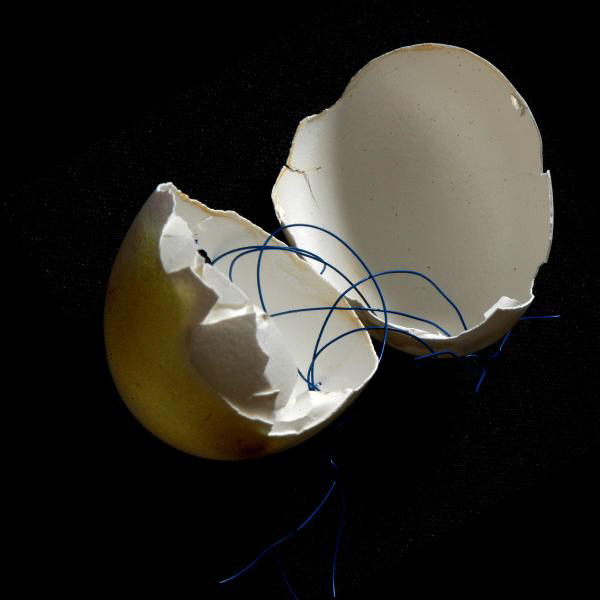

깨진 달걀을 주워담는 것보다 더 어려운 일은 부서진 그 껍질을 이어 붙이는 것. 게다가 접착제 없이 바늘로 꿰매거나 옷핀으로 연결하려 한다면 더욱 힘들 것이다. 연약해서 부서지기 쉬운 알껍질인데 붙이기 위해 또 한 번 구멍을 뚫어야 하니 고통과 충격은 거듭되고 그 과정을 견뎌내고서야 비로소 쪼개진 조각들이 이어진다. 지난 2000년대 초반부터 선보인 알리자의 설치작품 ‘티쿤(Tikkun)’ 연작이다. ‘티쿤’은 히브리어로 ‘고치다’ ‘다시 세우다’라는 뜻이며 ‘더 나은 세상으로 바꾸라’는 뜻의 ‘티쿤 올람’은 유대인의 발전 원동력이 된 전통사상이기도 하다.

“알은 그 자체로 생명과 삶을 품은 귀중한 존재지만 동시에 약하고 깨지기 쉬워요. 깨진 달걀을 다시 합치고 하나로 다시 세운 작품에 ‘티쿤’이라는 은유적인 제목을 붙였죠. 좋은 의도는 불가능도 가능하게 만들 수 있다는 희망을 보여줍니다. 물론 작업 과정은 보석 세공하는 것 이상으로 어렵지만요.”

알껍질을 실이나 그물용 줄로 연결하고 때로는 철사나 끈·옷핀으로도 이어붙였다. 알은 보통 둥지 안에서 감싸 보호받지만 작가는 반대로 보드라운 것들로 달걀 속을 채우기도 하고, 시멘트 같은 견고한 물질로 알을 채우거나 돌로 제작한 계란판에 알을 담아 그 강인한 생명력을 웅변하기도 했다. 역설적인 동시에 낙관주의와 비관주의가 공존하는 작품으로 호평받았다. ‘티쿤’은 미국 7개 미술관에서 순회전으로 선보였고 작가의 이름을 각인시키는 계기가 됐다.

알리자는 1946년 독일 에슈베게(Eschwege)의 유대인 난민수용소에서 태어났다. 그의 부모는 폴란드 아우슈비츠의 유대인 대학살에서 기적적으로 살아남은 생존자였다. 끔찍한 ‘홀로코스트’가 끝난 이듬해인 1949년 알리자의 가족들은 이스라엘로 옮겨가 새 삶의 터전을 닦았다.

“어쩌면 내 삶의 배경에 ‘사회적 연약함’이 있어서, 그래서 약함을 극복하고 다시 하나로 재건되는 모습을 표현하려 했는지도 몰라요. 작품에 민족적 배경을 담으려 의도한 것은 아니지만 내 성장배경이 본능적으로 ‘연약하고 부서진 것’에 이끌리게 한 것 같아요. 잔혹한 홀로코스트를 겪은 우리(유대인)는 크게 상처받았고 약해져 있었죠. 그런 시기에 10대 시절을 보낸 내 또래의 목표는 다름 아닌 ‘평범함(normal)’을 되찾는 것이었고 전쟁의 트라우마가 컸기 때문에 과거와 단절하고서라도 정상적인 삶을 살고자 애썼어요. 괜찮아 보이려는 노력으로 우리 세대는 스스로에게 ‘티쿤’을 강조했죠.”

인생의 반려자가 된 올메르트 전 총리는 이스라엘의 국립대학인 예루살렘의 히브리대에서 처음 만났다. 연인이자 친구 겸 동지로 살아온 그들에게는 이미 장성해 부모 품을 떠난 자녀가 다섯이나 된다. 대학에서 사회사업 분야를 공부한 알리자가 뒤늦게 미술공부를 하겠다고 나선 때는 마흔 즈음한 1985년이었다. 환경디자인을 전공했고 예술의 사회적 역할을 고민했다. 출발은 늦었지만 활동은 거침없었다. 이스라엘의 미술관을 비롯해 영국과 이탈리아·우루과이·아르헨티나 등지에서 전시했고 미국 순회전도 열었다.

연신 사진을 찍었던 공사장과 벽에 대한 관심도 실은 작업의 연장선상에 놓여 있다. 알리자는 외국인 노동자들이 일하는 건설현장을 소재로, 특히 시멘트를 고르는 데 사용되는 그물바구니를 소재로 ‘공허(emptiness)’ 연작을 펼쳐왔다. 그 안에는 외국인과 어린이의 노동착취라는 사회적 문제에 대한 작가의 목소리가 담겨 있다. 또한 그는 공공장소에 의도적으로 그리는 벽화류를 통칭하는 ‘그라피티(Graffiti)’ 수집가이기도 하다.

“지난 30여년간 그라피티가 그려진 벽을 사진 찍거나 그 과정을 촬영하는 방식으로 작품들을 모았습니다. 강렬하게 그려진 벽화도 있고 때로는 붙어 있는 정치 선전물도 수집해요. 거기에는 시대의 정치적인 목소리, 치열한 갈등의 양상, 사회의 변화를 요구하는 에너지가 고스란히 담겨 있거든요. 예루살렘에는 그라피티가 배틀(battle·전쟁)처럼 펼쳐지는 곳이 4군데 정도 있어서 그곳의 변화를 매일 촬영해 다큐멘터리 영상을 만들기도 했어요.”

그런 알리자는 처음 찾은 한국에서 이스라엘과 닮은꼴을 여럿 발견했다. “한국은 이스라엘처럼 전쟁 후의 회복이나 경제적 성장의 속도 등에서 비슷한 점이 있어요. 끓어넘치는 열정도요. 게다가 우리 두 나라 모두 ‘섬’이에요. 섬이 아니면서도 섬처럼 고립된 부분이 있잖습니까.”

그의 알껍질 ‘티쿤’ 연작이 “사회적으로 깨져버린 내 나라 이스라엘”을 은유한 것이라면 ‘중동의 화약고’ 가자지구 장벽을 소재로 한 최근의 사진 작업은 그의 바람을 담고 있다. 사진 합성 기법을 활용한 그의 작품 속 ‘장벽’에는 여러 나라에서 온 컨테이너들이 공존하며 이스라엘과 아랍의 더불어 사는 삶을 보여준다. 태양열 발전판이 즐비했는가 하면 자전거 탄 사람들로 넘실대기도 한다.

“지금은 단절과 갈등의 상징인 장벽이지만 이것을 이스라엘과 아랍이 같이 활용하고 이용하는 공간으로 만들고 싶은 마음이에요. 그런 희망을 담았다는 점에서 이 작품은 내 꿈, 그 자체예요. 분단국가인 한국도 그런 꿈을 꾸지 않나요? 많은 공감대를 가진 한국에서 꼭 전시하고 싶습니다.”

사진=신은동 디센터기자

She Is…

△1946년 독일 에슈베게 출생 △1970년 이스라엘 국립 예루살렘 히브리대 사회복지학과 졸업 △1984년 이스라엘 아티스트하우스 첫 개인전 △1985~1987년 베자렐예술아카데미 환경디자인 전공 △1990년 ‘데드 라인(Dead Line)’ 집필 △1994년 △1995년 ‘피아노 판타지’ 집필 △1996년 ‘하늘과 땅 사이의 예루살렘’ 집필 △1996년 에라츠(Eretz) 이스라엘박물관 ‘포토그라피티’ 개인전 △2006년 ‘티쿤’ 개인전 뉴욕 등 미국 7개 도시 순회전 △2008년 독일 보훔의 스타이거상 문화사회부문 수상