중소벤처기업부와 서울시가 제로페이 특수목적법인(SPC)을 내년 상반기 중으로 출범한다. 금융사가 제로페이로 얻은 수수료 이익을 다시 제로페이 인프라에 재투자할 수 있도록 하고 제로페이에서 탈퇴하는 금융사는 아예 시스템을 사용할 수 없게 한다. ‘관치페이’라는 오명을 벗기 위해 금융사의 이익을 보장하고 영속적인 비즈니스 모델을 만들겠다는 것이지만 제로페이의 공공성 확보 방안이 문제가 될 것으로 보인다.

11일 중기부와 서울시에 따르면 두 부처는 제로페이 SPC 출범을 위해 최근 협업을 강화하고 있다. 중기부 관계자는 “제로페이 SPC를 최대한 빨리 출범시킬 것”이라고 말했다. 중기부와 서울시는 SPC를 재단 또는 사단법인으로 구성할지에 대해 논의하고 있다. 서울시 관계자도 “비영리 사단법인인 금융결제원의 예를 참고하고 있다”고 말했다.

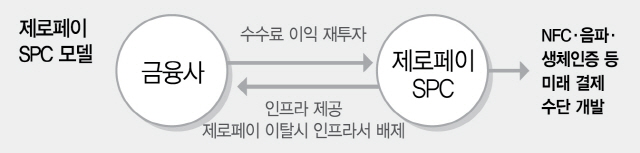

중기부와 서울시는 제로페이 SPC가 출범하면 인프라 관리 및 결제 시스템 운용 역할을 맡는 것은 물론 금융사의 재투자 역시 이뤄질 수 있을 것으로 기대하고 있다. 제로페이 수수료는 연 매출 8억원 이하인 경우 0%지만 12억원 이하는 0.3%이며 이를 초과하면 0.5%가 붙어 금융사도 수익을 보게 된다. SPC가 설립되면 금융사들이 협의를 거쳐 수수료 수익을 무선통신(NFC)·음파방식·생체인증 결제 시스템 등 신기술 개발에 투자할 수 있다. 제로페이에 참여하지 않는 금융사는 SPC에서 자동으로 배제돼 인프라를 사용할 수 없게 된다.

중기부와 서울시가 SPC 출범에 속도를 내는 것은 ‘관치페이’ 논란을 차단하고 금융사의 이익을 보장해 제로페이의 영속성을 보장하기 위한 성격이 크다. 지난 10월 국회 정무위원회의 금융위원회 국정감사에서 서울시와 금융위원회는 제로페이를 두고 확연한 온도 차이를 보인 바 있다. 김용태 자유한국당 국회의원이 ‘금융권 팔 비틀기’ 우려를 제기하자 윤준병 서울시 행정1부시장은 “은행들이 흔쾌히 동의했다”고 답했다. 하지만 최중구 금융위원장은 “제로페이가 영속적으로 운영되기 위해서는 인위적으로 하는 것은 한계가 있다”고 말한 것이 대표적인 예다.

SPC가 출범하면 중기부와 서울시는 사실상 제로페이에서 한 발짝 물러나게 되고 금융사를 중심으로 운영되게 되므로 이러한 ‘관치페이’ 논란에서 비켜날 수 있다. 특히 현재 제로페이가 QR코드 인증 방식에 머물고 있어 신기술 개발이 필수적이지만 이를 정부와 지방자치단체가 개발하기에는 한계가 있으므로 민간이 앞장서는 방향을 독려하는 측면도 있다.

다만 SPC의 공공성 확보 방안을 두고 중기부와 서울시는 입장 차를 보이고 있다. SPC가 출범한 후 사익만 보장한다면 은행들이 수수료를 갑작스레 올릴 가능성도 배제할 수 없다. 서울시는 이사회의 절반을 공공이 선임하는 방안까지 검토하고 있지만 중기부는 아예 경영 결정권까지 갖는 것은 ‘관치페이’ 논란만 키울 수 있다며 우려하는 분위기다. 중기부는 수익을 제로페이의 사업 목적에만 충당할 수 있도록 비영리법인으로 SPC를 설립하는 데 무게를 두고 있다.