#영화가 돈을 벌려면, 손익분기점 판별은?

벌써 6년째. 연간 2억명이 넘는 사람들이 극장을 찾는다. 2억명 넘는 사람들의 극장 관람료 기본액이 1만원으로 올랐으니 2조원에 육박하는 시장이다. 관객이 1만원씩 낸 이 어마어마한 돈은 어떻게 흘러갈까?

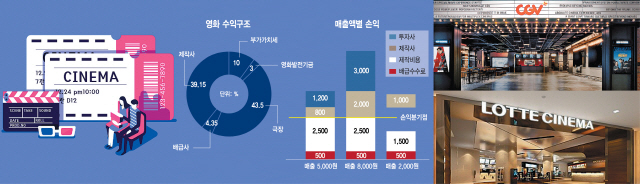

일단 극장이 티켓을 팔고 1만원을 받으면, 영화진흥위원회발전기금 3%를 제외한 9,700원의 50% 정도를 극장이 가져간다. 4,850원 정도를 극장이 떼고 나머지 4,850원은 배급사로 간다. (세부적으로는 부가가치세 10%를 분리해서 나누므로 분배액은 각각 10% 줄어든 4,365원이 각각 돌아간다. 극장과 투자사가 나누는 비율도 서울지역 CGV와 롯데시네마 직영점은 배급사와 극장이 55대 45로 변경했으나 메가박스와 지방, 가맹점 등은 50대 50을 유지하고 있다. 때문에 배급사 평균 비중을 51로 계산하기도 한다.)

1만원 기준으로 보면 관객 한명당 배급사(투자사 포함)에 떨어지는 돈은 발전기금 3%와 부가세 10% 공제 후 8,730원에 약 51%인 4,452원인데, 여기서 10% 정도를 배급사가 배급수수료로 떼므로 투자사의 몫은 4,000원을 조금 넘는다고 할 수 있다. 실제로 티켓 가격이 1만원이더라도 할인발권, 무료티켓 등등을 감안할 경우 실제 티켓 발권가 평균이 8,700~9,000원대에 형성되기 때문에 객 단가 평균은 3,800원 정도로 추산된다.

따라서 영화의 손익분기점 판단은 총제작비에서 3,800원 정도를 나누면 어림잡아 관객 수를 짐작할 수 있다. 한 예로 CJ가 약 200억원을 투자한 영화 공작의 경우 3,800원으로 나누면 526만, 즉 손익분기점은 대략 526만명짜리 영화라고 할 수 있다.

#영화 제작사의 수익은?

영화 제작사는 영화가 총제작비를 회수할때까지, 즉 영화가 손익분기점에 도달할 때까지는 투자금에서 인건비와 제작비를 충당하는 구조다. 실제로 영화가 흥행에 실패하더라도 제작사가 지출한 감독, 배우 출연료 등 제작비를 회수하는 것은 아니므로 영화가 손실을 볼 경우 손해를 보는 것은 제작사가 아닌 투자사다.

총 제작비는 영화를 실제로 만드는데 쓰이는 순수 제작비와 P&A(Picture & Advertisement)로 불리는 홍보비를 더한 총 금액을 말한다.

영화가 손익분기점을 넘으면 일반적으로 수익의 60%를 투자사가, 40%를 제작사가 가져간다.

예를 들어 400만 손익분기점(BEP)의 영화에 관객이 800만명이 들었다면, 투자사는 투자금의 60%에 해당하는 수익을 올리고 제작사는 수익금의 40%를 가져갈 수 있다. 최근에는 영화가 수익을 올릴 경우 유명 배우나 감독, 제작자가 개인 인센티브로 관객당 200원, 매출의 몇% 등을 가져가기도 하니 투자사와 제작사의 몫은 이보다 줄어들 수 있다.

#부가판권 등 실제 수익은?

영화의 매출에서 극장이 차지하는 비중은 절대적이지만 IPTV와 스마트폰을 통한 영화 시청이 확대되면서 부가판권도 무시할 수 없는 비중을 차지하게 됐다. 2015~2017년의 경우, 실제 부가판권 매출 비중은 17~20%까지 높아졌으며, 흥행에 성공한 작품일수록 부가판권 수익률도 높은 패턴을 보인다.

투자업계에서는 부가판권 매출을 극장매출의 17~20%로 추정하며, 해외판권 매출의 경우 부가판권 매출의 15% 정도를 추산하곤 한다. IPTV, 케이블TV, VOD 시장은 연 평균 15% 성장하고 있는 것으로 추정된다. 넷플릭스, 유튜브 레드, 아마존, 옥수수, 네이버TV, 카카오TV 등 국내외 OTT 플랫폼의 경쟁도 이른바 ‘롱테일’의 형태로 부가판권 매출을 높이는 동력이 되고 있다.

한국영화 관객의 연간 영화관람 횟수는 4.2회 정도로 세계 평균 1.9회보다 훨씬 높은 수준인데, 앞으로는 부가판권 매출이 극장매출을 대신할 가능성도 배제할 수는 없을 것이다.

#극장 팝콘 매출이 그렇게 많다는데

2017년을 기준으로 극장매출의 65%가 영화 티켓, 매점이 17%, 광고가 9%, 기타 수수료 대관료 등이 9%로 추정된다. 매점이 17%의 매출이지만, 팝콘과 탄산음료 등의 원가가 워낙 낮기 때문에 수익성은 매우 높은 분야라고 할 수 있다.

특이한 점은 매년 국내 2,500개 스크린 97%를 독과점하고 있는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 멀티플렉스 체인 3사는 평균 2,000억원 가까운 영업이익을 올렸지만 영화를 투자하고 배급하는 측에서는 평균적으로 오히려 손실을 보았다는 점이다.

한국 영화계에에서 가장 수익성이 좋은 분야는 뭐니뭐니해도 극장이요, 영화를 제작하고 투자하는 가슴 떨리는 분야는 아직까지 ‘돈 되는’ 분야로 보기는 어려운 것 같다./<한성대 융복합과정 교수·성북창업센터 센터장>