23일 서울경제신문이 국내 금융사 최고경영자(CEO) 35명을 대상으로 내년 경영환경의 가장 위협적인 요소가 무엇인지 설문조사를 진행한 결과 16명(45.7%)이 ‘내수침체 및 자영업의 위기’를 꼽았다.

CEO 가운데 절반 가까이가 자영업 문제를 지목한 것은 자영업 대출 규모가 몇 년 새 급증한데다 금리 상승으로 부실 가능성도 커지고 있어서다. 특히 올해 자영업자 대출은 600조원을 돌파할 것으로 전망된다. 한국은행이 김성식 바른미래당 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 2·4분기 자영업자가 개인사업자 대출이나 가계대출 등으로 빌린 총대출은 590조7,000억여원으로 지난해 말 대비 7.5% 늘었다. 이 중에는 금리가 높은 2금융권 대출이 183조원으로 3분의1가량을 차지해 부채의 질이 상대적으로 나쁘다는 분석이다. 이 때문에 금리 상승에 따른 상환 부담은 자영업자가 상대적으로 큰 편이다. 국회예산정책처에 따르면 대출금리가 1%포인트 오를 경우 변동금리 부채를 진 가구의 연간 이자지급액은 평균 95만원 늘어나는 가운데 자영업자는 122만원으로 상대적으로 부담이 컸다.

자영업자가 대출을 늘리는 것은 내수부진으로 벼랑 끝에 내몰리고 있기 때문이다. 우리금융경영연구소에 따르면 지난 1~9월 문화·취미·레저·숙박 등 자영업이 집중된 업종의 개별 점포당 매출액은 최근 5년 내 처음으로 감소세로 돌아서며 전년 동기 대비 0.1% 줄었다. 이에 따라 최근 자영업자의 대출 연체율은 오르고 있어 은행들이 비상에 걸렸다. 실제 올해 10월 개인사업자 대출 연체율은 전월 대비 0.04%포인트 상승한 0.38%를 기록했다. 한 시중은행장은 “안정적인 담보를 잡고 빌리는 부동산임대업을 제외한 요식업 등 업종은 내수침체와 금리 상승이 겹치면서 올 하반기부터 자영업자 대출 연체율이 상승세로 돌아섰다”고 설명했다. 여기에 5개 이상 금융회사에서 대출을 받은 다중채무자는 103만6,000명으로 금리 인상 시 직격탄을 맞을 수 있어 금융회사의 부담으로 작용하게 된다.

설문조사에 응한 CEO 중 13명(37.1%)은 내년부터 국내 경기침체와 미중 무역분쟁 등에 따른 수출부진으로 중소기업 부실이 커질 수 있다는 점을 큰 경영 리스크로 주목했다. 실제 KB국민·신한·KEB하나·우리 등 4대 은행의 지난달 말 기준 중소기업 대출 평균 연체율은 0.47%로 지난해 말 대비 0.11%포인트 증가했다. 금융당국이 중소기업에 대한 자금공급 역할 강화를 주문하면서 지난해부터 은행권은 중기 대출을 크게 늘려왔다. 지난해 말부터 올해 11월 말까지 4대 은행의 중소기업 법인대출(개인사업자 대출 제외) 순증액은 10조9,393억원으로 매달 평균 1조원씩 늘었다. 하지만 내년부터는 우량 중소기업을 위주로 대출을 내주는 ‘옥석 가리기’ 작업이 진행될 것으로 관측된다. 시중은행의 한 여신 담당 부행장은 “금리가 오르면서 이자 갚는 데만 허덕이는 좀비기업이 갈수록 늘어날 것”이라며 “부실 걱정이 없는 우량 중소기업을 두고 은행 간 경쟁이 더욱 치열해질 것”이라고 내다봤다.

이 같은 악재가 겹치면서 ‘역대급 실적 잔치’는 올해를 끝으로 막이 내릴 것이라는 전망이 지배적이다. 한국금융연구원에 따르면 내년도 국내 은행의 당기순이익은 9조8,000억원으로 올해 전망치(11조8,000억원)보다 2조원 감소할 것으로 전망됐다. 금리 인상, 미중 무역전쟁, 내수경기 둔화 등에 대비해 대손충당금을 넉넉히 쌓아야 하기 때문이다. 한 시중은행장은 내년 가장 중요한 경영전략으로 충당금 관리를 꼽았다. 총부채원리금상환비율(DSR) 도입으로 가계대출을 늘리기 어려워진 것도 직격탄이 될 수 있다는 분석이다. 금융연구원은 내년도 은행 가계대출 증가율 전망치를 올해(4.39%)보다 1.69%포인트 급감한 2.7%로 내다봤다.

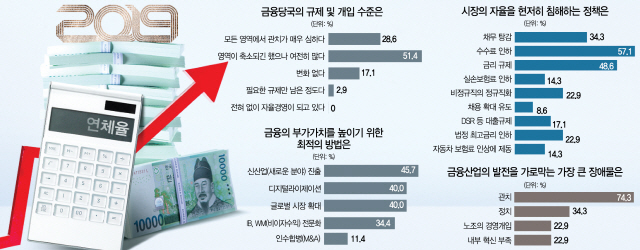

금융권 CEO들은 이에 따라 급변하는 환경에 신속하게 대응할 수 있도록 조직 혁신을 도모하고 있지만 이마저도 쉽지 않은 실정이다. 사사건건 개입하는 금융당국과 포퓰리즘 정책을 남발하는 정치권, 그리고 새로운 내부 변화를 거부하는 노조에 둘러싸여 한 걸음도 내디딜 수 없는 것이다. CEO 가운데 금융산업의 발전을 가로막는 가장 큰 장애물로 관치(26명·74.3%)를 가장 많이 지목했으며 정치(12명·34.3%), 노조의 경영개입(8명·22.9%)을 꼽는 비중도 상당했다. 외국계 금융사의 한 CEO는 “한국의 금융환경은 경영효율화가 불가능한 수준”이라며 “몇 년 새 많은 외국계 금융사들이 철수한 것도 이 때문”이라고 꼬집었다.

그럼에도 금융권의 디지털 전환이 급속하게 가속화되고 있어 국내 금융사들이 과감하게 대응할 필요가 있다는 지적이 나온다. 국내 금융사들과 달리 해외 글로벌 금융사들은 인수합병(M&A)을 앞세워 공격적으로 디지털 혁신을 추진하고 있다. 골드만삭스는 27개 핀테크 기업에 투자했으며 씨티(26개), JP모건(14개), 웰스파고(9개), 뱅크오브아메리카(6개) 등도 핀테크 투자에 적극적이다. 금융권의 한 관계자는 “영업환경의 불확실성이 커진다고 해서 외형 유지에만 초점을 두면 장기적으로 뒤처질 수밖에 없다”면서 “과감한 투자를 통해 미래 먹거리를 육성하는 데 역점을 둬야 한다”고 강조했다.