국내 A 기업은 몇 년 전 해외 기업 인수전에 뛰어들었다. 치열한 경쟁을 거쳐 매도인으로부터 우선협상대상자로 선정할 의향이 있다는 연락을 받았다. 기쁨도 잠시. 인수자문단을 꾸려 협의하던 중 경쟁사가 우선협상대상자로 확정됐다는 소식을 들었다. 알고 보니 매도인이 우선협상대상자로 선정할 ‘의향’이 있다는 것일 뿐 정식 계약서에 도장을 찍기 전까지 법적 구속력이 없었던 것. 반면 경쟁사는 대표가 직접 매도인에게 연락해 우선협상자 자리를 낚아챘다. 항공기 납치를 뜻하는 ‘하이재킹’은 글로벌 인수합병(M&A)업계에서도 익숙한 용어였다.

한국은 최근 몇 년 동안 글로벌 M&A의 큰손으로 성장했다. 아시아권에서 중국만큼은 아니지만 조 단위의 거래를 하는 대기업과 사모펀드(PEF) 소식이 심심찮게 들려온다. 해외 M&A 시장에서도 한국 기업이나 PEF에 먼저 매수의향을 묻는 경우도 많아졌다. 일단 대규모 딜이 있을 때 초대를 받는 수준까지 올라온 것이다. CJ그룹의 미국 냉동식품 회사 쉬완스 인수, KCC그룹의 미국 특수소재기업 모멘티브 인수는 모두 해외 경쟁자를 제친 결과다.

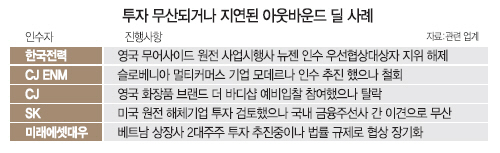

문제는 실제 인수 경쟁 전에 돌입했을 때다. 북미와 유럽 등 선진국뿐만 아니라 중국 등 아시아권에서도 한국 기업의 M&A 경쟁력은 아직 한 수 아래라는 평가를 받는다. 단순히 자금력이 부족한 탓만은 아니다. 자금이 넉넉해도 해외 기업에 대한 고급 정보 파악이 늦다. 누가 핵심 인물인지조차 파악하지 못한 채 입찰에 뛰어들기도 한다. 국내에서는 우선협상대상자로 선정됐다고 알려지면 경쟁자들도 물러서지만 해외에서는 계약서를 작성하기 전까지는 얼마든지 뺏고 빼앗기는 경쟁이 일상처럼 벌어진다. 인수자 측의 회장이 매도자 측 회장에게 직접 전화하는데 상대방이 원하는 의중을 미리 알고 그의 답변에 따른 후속 대응 시나리오까지 미리 준비한 상태에서 접촉한다는 후문이다.

많이 달라지기는 했지만 아직도 많은 기업이 의사결정 과정에서 수많은 보고 체계를 거치면서 속도전에서 밀리는 것도 원인으로 꼽힌다. 삼일PwC 기업금융부(CF) 관계자는 “인수한 기업을 구체적으로 어떻게 성장시킬지 전략을 제시하는 것, 인수전에서 상황이 달라질 때마다 빠르게 의사결정을 해주는 것이 필요하다”며 “현실적으로는 언어장벽도 크다”고 설명했다. 외국어를 잘하는 한국인 정도로는 협상 중 오가는 말의 뉘앙스를 이해하기 어렵고 현지인 통역을 써도 한계가 있다. 인수 이후 현지에서 경영진을 구하기도 어렵다.

자금 면에서도 한국은 경쟁력이 뒤진다. 아시아권에서는 중국이 가장 높은 가격을 부르는 편이다. 중국은 자국 내 어마어마한 내수시장이 있기 때문에 비싸게 사더라도 더 크게 키워 이익을 낼 가능성이 높다. 일본은 해외 기업 인수 시 자문단에 한국보다 더 많은 비용을 들이는 편이다. 수수료가 들더라도 인수에 성공하는 게 낫다는 판단에서다. 일본 소프트뱅크는 2016년 영국의 마이크로칩 제조사인 암(ARM)홀딩스를 234억파운드(약 35조원)에 인수했다. 영국은 아시아권과 M&A 거래가 드문 편이지만 일본이 유럽 정보기술(IT)기업 중 가장 큰 규모 거래를 성공 시킨 것이다. 책 ‘손정의 300년 왕국의 야망’을 보면 손정의 소프트뱅크 회장은 반도체 설계 부문 글로벌 1위 기업인 암에 대해 10년 전부터 주목했고 인공지능(AI) 시대의 플랫폼 기업으로 키울 수 있을 것이라고 판단했다. 그는 인수를 성공 시키기 위해 암 대표의 해외 휴가지까지 따라다니며 설득한 것으로 알려져 있다.

삼일PwC 관계자는 “해외에서는 아직 한국기업이 인수전에 들어왔을 때 거래를 확실히 끝마칠 수 있을지 불투명하다고 보는 경우가 있다”면서 “국내 기업과 사모펀드의 해외 기업 인수의향은 많지만 성공하려면 철저한 준비가 필요하다”고 강조했다.